みたらし団子の語源である御手洗祭で有名な世界遺産

上賀茂神社と合わせ賀茂神社と総称。共に世界遺産で5月に葵祭を共催。

賀茂川と高野川が合流する三角洲に鎮座し賀茂氏の氏神を祀る。

平安遷都後は王城鎮護の社となり伊勢神宮に次ぐ崇敬。

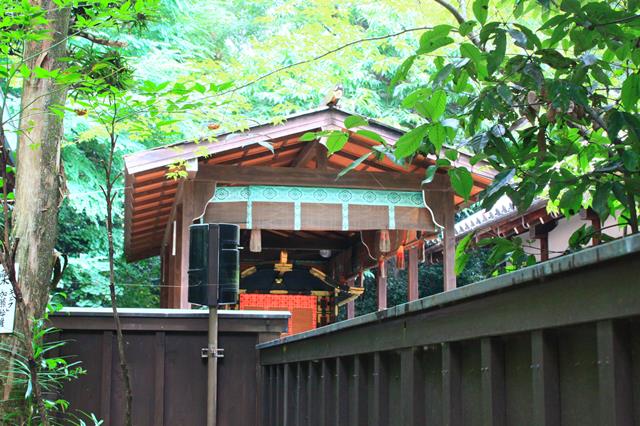

本殿が国宝、楼門など多数が重文。糺の森を含む境内は史跡指定。

7月にみたらし団子の語源の御手洗祭も

下鴨神社(賀茂御祖神社)のみどころ (Point in Check)

京都市左京区下鴨、京阪・叡山の出町柳駅にほど近い、京都を流れる鴨川と高野川に挟まれた三角地帯に位置し、上賀茂神社(賀茂別雷神社)とともに賀茂氏の氏神を祀る神社。

両社を合わせて「賀茂神社(賀茂社)」と総称され、両社で催す京都三大祭りの一つ「賀茂祭(通称 葵祭)」でよく知られています。

祭神は本殿の右に上賀茂神社の祭神・賀茂別雷命の母・玉依姫命、左には玉依姫命の父で金鵄および八咫烏は賀茂建角身命の化身ともいわれる賀茂建角身命の2柱で、正式名称の「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)」は玉依姫命が上賀茂神社の祭神・賀茂別雷大神を産んだことに由来しています。

ただし賀茂神社が上社と下社に分かれた際に生まれたといわれる通称名「下鴨神社」の方が一般的であり、地元民からは「下鴨さん」と呼ばれて親しまれています。

平安京遷都以前に創祀された京都における最古の神社の一つで、古代より豪族・賀茂氏の氏神を祀る一方、「山城国一の宮」として朝廷より崇敬を集め、伊勢神宮と同様に現在も式年遷宮が行われ、また過去には「斎院」が置かれ神社に奉仕する未婚の皇女「斎王」が平安時代から約400年定められていたことでも知られています。

毎年5/15に開催され「葵祭」は祇園祭・時代祭とともに京都三大祭の一つで、多くの市民や観光客が見守る中、斎王の代わりを務める「斎王代」を主役に優雅な王朝絵巻が再現されます。

境内には北側を中心に国宝の本殿2棟や53棟の重要文化財を含む社殿が立ち並び、その多くは江戸初期の建造。

みたらし池と呼ばれる池もあり、毎年夏には足つけ神事の「御手洗祭」が開催され、露店も出て多くの参拝客で賑わいます。

その南側に広がる「糺の森」は広さは12ha、平安時代からの原生林で、市街地に残る貴重な森として国の史跡にも指定。

森の中にはみたらし池から続く御手洗川が南北に静かに流れており、下鴨神社の参道であると同時に市民の憩いの場にもなっています。

摂社・末社には美人祈願の河合神社や縁結びで知られる相生社など多彩なご利益のある神社が多く、また境外摂社の御蔭(みかげ)神社は神の降臨地とされ、葵祭でも神事が行われる神聖な場所として知られています。

また行事やイベントも数多く開催されており、前述の葵祭や御手洗祭のほか、正月の「蹴鞠(けまり)初め」や5月の葵祭の神事の一つである「流鏑馬(やぶさめ)神事」、秋の「名月管弦祭」が特に知られています。

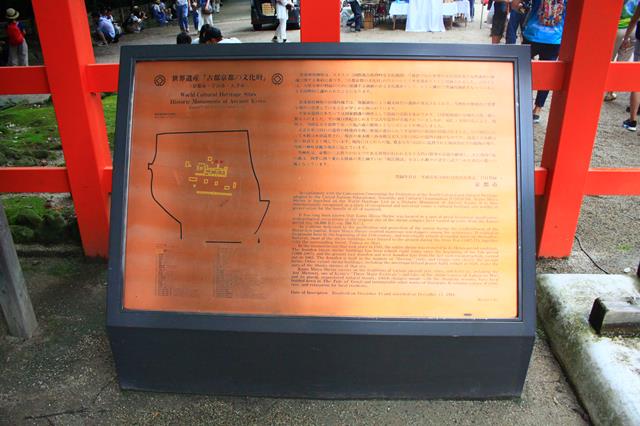

1994年(平成6年)12月には「古都京都の文化財」としてユネスコの「世界遺産条約」に基づく世界文化遺産にも登録されました。

平安京遷都以前に創祀された京都における最古の神社の一つ

賀茂氏の氏神を祀る「賀茂神社」として創建

上賀茂神社と下鴨神社は元々一つの神社として「賀茂神社(かもじんじゃ)(賀茂社)」と総称されていました。

平安遷都よりもはるか昔、山城国北部のこの地には賀茂氏と呼ばれる一族が暮らしており、その氏神を祀る神社として創建されたのがはじまりです。

賀茂氏は日向国曾の峰に降臨し、初代・神武天皇が九州より大和へ東征するにあたり「八咫烏(やたがらす)」に化身して先導する功績をたて、後に賀茂の地に静まったとされる賀茂武角命(かもたけつぬみのみこと)(下鴨神社の祭神で上賀茂神社の祭神・賀茂別雷大神の祖父)の後裔とされ、早くより賀茂県主姓を賜り山城一円を治め、平安京以前より天皇家の側近として活躍していたこともあり、賀茂神社も古くから朝廷より信仰を集める神社の一つでした。

「丹塗矢伝承」

賀茂の地に静まった賀茂武角命は妻・伊可古夜日売命(いかこやひめのみこと)との間に後に賀茂県主の祖となる玉依比古命(たまよりひこのみこと)と玉依姫命(たまよりひめのみこと)の2人の子供を授かります。

「山城国風土記」逸文では、玉依姫命が石川の瀬見の小川(ならの小川)で川遊びをしていた時、川上から流れてきた丹塗矢(化身していたのは乙訓神社の火雷神とも大山咋神とも)を取り床の間に置いて寝たところ懐妊し男の子が生まれました。

男の子が成人した日に賀茂武角命が盛大な宴を開き「自分の父親と思う者に酒を飲ませよ」と言った所、大きな雷が鳴り響き天上へと昇っていったといいます。賀茂武角命はその男の子を「賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)」と名付けました。

突然の出来事に悲しみにくれていた母・玉依姫命が我が子に会いたいと願うと、夢の中で「私に会いたいと願うのならば、葵の葉でかずら(冠)を編み祭をして待ちなさい」と告げたといいます。

そしてそのお告げどおりにすると、賀茂別雷命は神山に降臨、無事再会を果たすことができたのでした。

このうち賀茂別雷命は上賀茂神社に祭神として祀られ、玉依姫命の兄・玉依比古命の子孫である賀茂県主の一族がこれを奉斎、そして玉依姫命とその父の賀茂建角身命は下鴨神社に祭神として祀られています。

平安遷都以前の歴史

社伝では初代・神武天皇の御代(紀元前660~585年)に祭神・玉依姫命が比叡山西麓の御蔭山(御生山)、現在の摂社・御蔭神社のある付近に降臨し賀茂別雷大神を生んだといわれています。

崇神天皇の紀元前90年頃(崇神天皇7年)に神社の瑞垣の修造したとの記録が残り、その後も祭や社殿、御神宝等の奉納などの記録が残っているといいます。

このことから創建の正確な年代は不明なものの、紀元前をはるかに遡る、京都の寺社の中では最も古い歴史を持つ神社といえます。

また欽明天皇の代の544年(欽明天皇5年)4月に「賀茂祭(葵祭)」がはじめて開催され、その後698年(文武天皇2年)には多くの見物人が集まる葵祭を警備するよう命令が出されたとの記述も残っており、この時期には既に盛大な祭が開催されていたこと考えられています。

社伝では677年(天武天皇6年)に官営神社となり、翌678年に上賀茂の地に現在の社殿の基礎が造営されたと伝わります。

上賀茂神社からの分立

そして上賀茂神社と下鴨神社が上社と下社の二つに分かれた時期については諸説ありますが、奈良中期の746年(天平18年)の頃ことと考えられていて、750年(天平勝宝2年)12月に賀茂御祖大社に御戸代田一町を充てて奉る」との記録があるのが初出とされています。

また二つに分かれた理由については明確には分かっていませんが、賀茂祭が盛大に行われるなど、強大な力を持つようになった賀茂社に脅威を感じた朝廷が、上賀茂神社の下流に下鴨神社を創建することで氏子の勢力を二分したとも考えられています。

ちなみに正式名称はどちらも「賀茂」ですが、通称名の上賀茂と下鴨で「賀茂」と「鴨」と違う字が使われるようになった理由についても現在でははっきりしておらず、通称名としていつの間にか定着してしまったというのが真相のようです。

平安遷都後は「皇城鎮護の神」として崇敬を集める

794年(延暦13年)、桓武天皇により都が平安京に移されると、賀茂神社は平安京の守護神として山城国一ノ宮となり、皇城鎮護の神「賀茂皇大神宮」として天皇家からもより一層の信仰を集め、さらに京都の人々から親しまれる神社となりました。

807年(大同2年)には最高位の正一位の神階を受けて伊勢神宮に次ぐ地位が与えられ、その前年には「賀茂祭(葵祭)」も勅祭に。

更に810年(弘仁元年)には「賀茂斎院の制」が定められ、伊勢神宮と同様に斎院が置かれ、約400年の長きにわたって神社に奉仕する未婚の皇女「斎王」が賀茂社に奉仕しました。

また一定の周期を定めて社殿を新しくし神様に遷って頂く「式年遷宮の制」等が定められ、2015年までに34回の正遷宮が行われています。

国宝の本殿2棟に「賀茂建角身命」とその娘「玉依姫命」を祀る

国宝の本殿2棟および53棟の重要文化財を含む社殿

下鴨神社では平安中期以降、21年毎に御神体を除き全ての建物を新しくする「式年遷宮」を行っているため、古い建物はあまり残されていません。

ただし現在は社殿のほとんどが国宝や重要文化財に指定されているため、すべてを新しくすることはできず一部を修復するのみとなっています。

現在の本殿は江戸後期1863年(文久3年)の造営で、東西の両本殿2棟がともに国宝。

その他の社殿は江戸初期1628年(寛永5年)に造営され、31棟が国の重要文化財に指定され、17棟が重要文化財の附(つけたり)指定となっています。

五穀豊穣・導きの神として知られる「賀茂建角身命」

その本殿の東西に祀られているのが、「賀茂建角身命」とその娘「玉依姫命」。玉依姫命は上賀茂神社の祭神である賀茂別雷大神の母親で、賀茂建角身命は賀茂別雷大神の祖父にあたります。

西殿の「賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)」は古代の京都を開き、農耕を広めて民生の安定に努めたことで知られ、世界平和・五穀豊穣・殖産興業・身体病難解除のご神徳で知られています。

また「古事記」「日本書紀」では日本を統一した初代・神武天皇が九州から大和へ東征するにあたり金鵄八咫烏(きんしやたからす)として大和の橿原まで先導したといういわゆる「八咫烏伝承」により、導びきの神・勝利の神・方除・厄除け、合格必勝祈願・交通・旅行・操業の安全などのご神徳でも知られています。

婦道の守護神「玉依姫命」

一方東殿の「玉依姫命(たまよりひめのみこと)」は「山城国風土記」にて鴨川で禊ぎをしている時に上流より流れてきた丹塗の矢を拾い、床に置いたところ、矢は美しい男神になり結婚、子ども(上賀茂神社の祭神・賀茂別雷大神)が生まれたとの「丹塗矢伝承」により婦道の守護神として縁結び、安産・子育て、また水を司る神としてのご神徳で知られています。

紀元前3世紀頃の原生林がそのまま残る史跡「糺の森」

「糺の森(ただすのもり)」は、下鴨神社の境内、高野川と鴨川が合流地点の三角州地帯に広がる森林のこと。

かつて平安京に都が置かれた当初は約150万坪(約495万平方メートル)の面積がありましたが、応仁の乱などの戦乱や明治初期、1871年(明治4年)の「上知令」による社領の没収などで規模は縮小。それでも現在も東京ドームの約3倍、3万6千坪(約12万4千平方メートル)の面積を有しています。

ケヤキ、エノキ、ムクノキなどの広葉樹を中心に約40種、樹齢200~600年の樹木が約600本も自生しており、国際文化都市・京都の中心に位置しながらも、紀元前3世紀頃、古代の山背原野の原生樹林と同じ植生を今に伝える森林として森林生態学・環境学などの学術分野からも大変貴重な森とされ、全域が国の史跡に指定され保存が進められています。

また1994年(平成6年)には糺の森を含めた下鴨神社の境内全体がユネスコの世界文化遺産にも指定されました。

森の北側にある下鴨神社の社殿より南北にまっすぐ参道が伸び、参道の両脇を流れる瀬見の小川と泉川に、奈良の小川と御手洗川を加えた4つの清流が樹林の間を縫うように流れています。

豊富な水の流れによって育まれた四季折々の美しさは奈良・平安時代より「源氏物語」や「枕草子」をはじめとする数々の物語や詩歌管弦にもうたわれ、現代においても憩いの場として多くの市民に親しまれています。

また荘厳な空気の漂う糺の森には「鴨の七不思議」と呼ばれる神秘的な言い伝えも多いことから、近年はパワースポットとしても注目を集めています。

また葵祭の神事や納涼古本まつりや森の手づくり市などのイベントも開催されるほか、落葉広葉樹の多い森は紅葉する木々も多く、京都で一番遅い紅葉の名所としても知られています。

中でも葵祭の前儀として5/3に行われる「流鏑馬神事」は束帯姿の射手が疾走する馬上から杉板でできた的を討ち割る勇壮な姿が見られる行事として人気を集めています。

糺の森の「糺」の名前の由来については諸説あり、河合神社の祭神・多々須(ただす)玉依姫にちなんだものとか、下鴨神社の祭神・賀茂建角身命がこの地で人民の争いを調べ偽りをただしたとの伝説によるものとか、賀茂川と高野川の合流する三角州すなわち「只洲」とするなどの説があるといいます。

斎王代を主役とする華やかな行列が印象的な京都三大祭の一つ「葵祭」

「葵祭」は正式には「賀茂祭」といい、上賀茂神社と下鴨神社が合同で5月に1か月かけて行う祭礼のことで、祇園祭・時代祭とともに京都三大祭にも数えられています。

一般的には5/15に行われる斎王代を主役とする平安装束に身を包んだ総勢約500名の人々や牛車の大行列が京都市内を巡行する「路頭の儀」を特に「葵祭」と呼んで、新聞やマスコミの報道でも採り上げられることが多いです。

「山城国風土記」によれば6世紀中頃の544年(欽明天皇5年)の4月に鴨の神の祟りで飢餓疫病が蔓延した際に賀茂県主一族が内々で祭を行ったのがその起源とされ、7世紀後半に現在地に社殿が造営された頃に国司が監督を行う公的な祭となり、更に平安遷都後に賀茂神社が皇城鎮護の社とされると勅祭とされます。

しかし経費が増大などの理由で室町時代の1502年(文亀2年)以降は中断、約200年経った江戸時代の1694年(元禄7年)、葵を家紋とすることから祭を重要視した徳川幕府の後援を受けた霊元上皇などの尽力で復興を果たすこととなります。

葵祭と呼ばれ始めたのはこの頃のことで、玉依姫命と賀茂別雷大神が再開を果たした伝承に基づき、7500本ともいわれる二葉葵(フタバアオイ)の葉を衣装や牛車に飾ったことに由来しているといいます。

第2次世界大戦中の1943年(昭和18年)に行列(路頭の儀)は再度中止されますが、戦後1953年(昭和28年)に葵祭行列協賛会などの手で復興を果たし、更に1956年(昭和31年)に斎王代(さいおうだい)を主役とする女人列が加えられて今日の葵祭の行列の形となりました。

「葵祭(賀茂祭)」には斎王代を主役とする行列「路頭の儀」のほかにも様々な行事があります。行列と同日には京都御所を出発し「路頭の儀」の行列を経て上賀茂・下鴨神社へ到着した勅使が、祭の本来の目的である賀茂の神に進物を捧げる「社頭の儀」が厳かな雰囲気の中で行われます。

また5/15の前儀としては5/3に下鴨神社の糺の森で行われる「流鏑馬神事」、5/4に上賀茂神社と下鴨神社で1年交替で行われる斎王代と女人列50余名の穢れを祓う「斎王代御禊の儀」、5/5に上賀茂神社で行われる「賀茂競馬(競馬会神事)」と下鴨神社で行われる「歩射神事」などが知られています。

みたらし団子発祥の御手洗池に足を浸して無病息災を願う「御手洗祭」

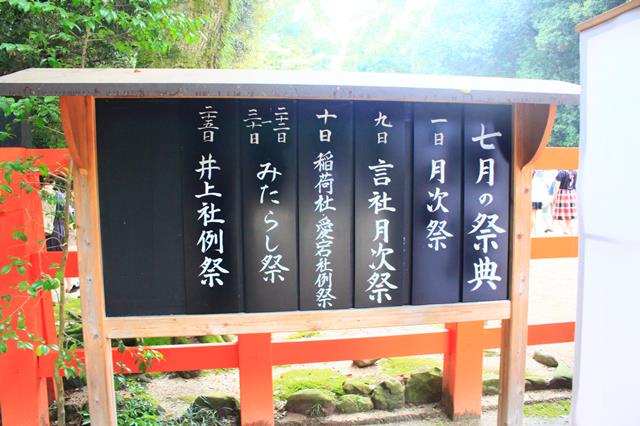

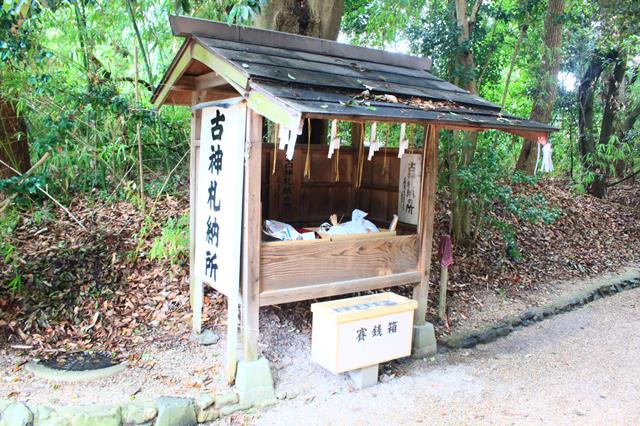

「御手洗祭(みたらしまつり)」は下鴨神社の末社のひとつ「御手洗社(井上社)(みたらししゃ)」の祭礼で「足つけ神事」とも呼ばれ、毎年7月下旬の土用の丑の日前後に行われ多くの人で賑わいます。

参拝者は受付で蝋燭を受け取ると境内を流れる御手洗川に素足で入り、輪橋の下をくぐったあたりにある小さな祠に備えられた元火で蝋燭に火を灯してから、冷たい水に足を浸したまま御手洗池の方までゆっくりと歩いていきます。

そして御手洗社の前にある献灯台に蝋燭を供え、罪や穢れを祓って1年の無病息災を願います。

この神事は平安時代に宮中などで季節の変わり目に禊ぎ(みそぎ)をして罪・穢れを祓う習慣があったものが民衆にも伝わったもので、古来より疫病の流行しやすい夏の土用の丑の日前後の時期を選んで行われるようになりました。

期間中は朝から夜にかけて行われ、特に夜は蝋燭の火が池の周辺を照らし幻想的な雰囲気に包まれることから、京都の夏の風物詩にもなっています。

また献灯を済ませて池から上がると御神水の授与所があり、その場で飲むことができるほか、水筒やペットボトルなどの容器を持参すれば水を入れてもらうこともできます。

更に「足形祈祷木」と呼ばれる足形のお札の授与も行われていて、お札の裏に名前と年齢を書いた後、御手洗社(井上社)の前にある神水に浮かべて「無病息災健脚祈願」を行います。

ちなみにこの御手洗社(井上社)の前にある御手洗池(みたらし)は茶店などでおなじみの「みたらし団子」の発祥となって池といわれています。

御手洗池は土用の丑が近づくと地下からの水量が増えて水の泡のが発生するのですが、その泡の形を模って作られたのがみたらし団子だといわれており、下鴨神社の周辺の茶店では門前名物としてみたらし団子が販売されています。

御手洗祭の時期には糺の森の参道を中心に露店も多く出店しますが、みたらし団子の屋台も出るため、足つけ神事の帰りにみたらし団子を求めて長い行列ができることもしばしばあります。

雅な雰囲気漂う京都の正月の風物詩「蹴鞠はじめ」

「蹴鞠はじめ(けまりはじめ)」は毎年1月4日の午後より下鴨神社の境内で行われる正月恒例の行事です。

蹴鞠は6世紀に仏教伝来とともに中国から伝わったとされる伝統芸能で、平安貴族の間で流行し、今日のサッカーのルーツにもなっているといわれています。

平安初期には宮中で儀式化され、その後も御所の伝統芸能として伝承されていましたが、1903年(明治36年)に明治天皇の命により創立された蹴鞠保存会(しゅうぎくほぞんかい)により皇室と縁の深い下鴨神社の行事として復活を果たしました。

13時半より神事が行われた後、14時頃から舞殿と神服殿の間に設けられた鞠庭にて、烏帽子に袴姿の装束を身にまとい平安貴族に扮した保存会の人々により蹴鞠の奉納が行われます。

勝敗を競う競技ではなく、蹴鞠を行うことで天下泰平・五穀豊穣などが祈願されます。

平安装束で優雅に鞠を蹴り合う姿は正月の京都にとてもふさわしいことから人気も高く、毎年多くの報道陣や観光客が詰めかけます。

京都を代表する観月祭の一つ「名月管絃祭」

「名月管絃祭」は毎年9月の中秋(仲秋)の名月の日に下鴨神社で行われる神事で、大覚寺の「観月の夕べ」などとともに京都を代表する観月祭の一つとして知られています。

平安時代には秋の収穫の前に五穀豊穣・天下泰平を祈願して雅楽などの芸能を奉納する「御戸代会(みとしろえ)」の神事が行われていましたが、「名月管絃祭」はこれを現代に伝えるもので、1963年(昭和38年)より広く一般公開されるようになりました。

ススキの穂を飾り、かがり火が焚かれる中、17時半より橋殿にて神事。その後橋殿にて平安装束を身にまとった優雅な舞楽や、古式ゆかしい筝曲・尺八・筑前琵琶の演奏など伝統芸能の奉納が約2時間にわたって行われます。

当日は斎庭に有料の観月茶席が設けられ名月を楽しみながらお茶が頂けるほか、参道では13時より京の老舗約20店による「かがりび市」も開催されます。

縁結びのパワースポットとして人気の高い「相生社」と「連理の賢木」

糺の森の参道を抜け、南口鳥居をくぐった先、楼門の左手前に祀られている末社「相生社(あいおいのやしろ)」は、古くから縁結びの神として知られている神皇産霊神(かみむすびのかみ)を祭神とする社で、近年恋愛のパワースポットとして高い人気を集めています。

相生社の人気を高めているのが、社のすぐ脇にある「連理の賢木(れんりのさかき)」と呼ばれる御神木。相生社の縁結びの神の神威によって二本の木が1本に結ばれたもとと言い伝えられていて、現在の木は4代目ですが、枯れると糺の森のどこかに必ず後継ぎが生まれるといいます。

謡曲などに「相生」とうたわれ、めでたいことを「相生」というのはここからはじまったといわれており、「京の七不思議」として古くから知られています。

縁結び・安産子育て・家内安全のご神徳厚く、小社なものの鈴を鳴らす鈴緒も3本もあり、人気の高さが窺い知れます。

連理の賢木の奥には絵馬掛けがあり、絵馬に願い事を書いてから紅白の紐で結び、相生社に参拝した後、木の廻りをまわってから奉納します。

この際に男性は左回り、女性は右回りで3周し、絵馬を奉納するのが正しい作法なのだとか。

また源氏物語にちなんだ縁結びおみくじもあり、男性用が衣冠束帯、女性用が十二単を象ったデザインがとてもユニークです。

ユニークな鏡絵馬とかりん美人水で女性に人気の「河合神社」

女性守護 日本第一美麗神

境内糺の森の一番南側、参道入口付近に鎮座する摂社「河合神社」は、近年美人祈願の社として若い女性から人気を集めています。

創建年は定かではないものの神武天皇の頃と考えられており、下鴨神社の第一摂社として本宮に次ぐ規模を持ち、古くから歴史にも登場しています。

また「方丈記」で知られる鴨長明は河合神社の神官の家系の出身で、ゆかりの社として長明の住んだという方丈の復元建築が境内に展示されています。

祭神は玉依姫命(たまよりひめのみこと)で初代・神武天皇の御母神。母として神武天皇を支え日本建国に貢献した内助の功により日本婦人の鑑と仰がれており、安産・育児・縁結び・学業・延命長寿の守護神として広く知られています。

また神門に「女性守護 日本第一美麗神」と掲げられているとおり、玉のように美しい女性であったことから美麗の神様として信仰されており、より一層美しくなりたいと願う若い女性の参拝客や美容関係者の参拝も多いといいます。

ちなみに「玉依姫命」といえば本宮の下鴨神社の祭神の1柱も同じ名前ですが、両者は別の神様です。「玉依姫命」とは一般的に神霊を宿す女性や巫女のことで固有名詞ではないのだとか。

美麗祈願の鏡絵馬

河合神社には「美麗祈願の鏡絵馬」と呼ばれる手鏡の形をしたとてもユニークな絵馬があり、目・鼻・口だけが書かれた絵馬に化粧を施し、裏に願い事を書いて奉納します。

鏡絵馬専用の化粧室も用意されており、置かれているクレヨンなどを使うか、自身の化粧道具で化粧をすることもできます。

自分の顔を似せて化粧を施したり、何かのキャラクターに似せたりと人によって様々。本殿前には美しくなりたいという願いのこもった個性的な鏡絵馬がずらりと並んでいます。

そして奉納後には神様からお下がりのお米を頂くことができ、家に持ち帰ってご飯を炊く時に混ぜて食べると願いが叶うとされています。

「かりん美人水」と「美人飴」

河合神社の休憩所では2012年頃より「かりん美人水」が販売されています。

豊富に含まれるビタミンCがコラーゲンの合成を高め美肌効果が期待できるカリンは下鴨神社の葵の庭(別名カリンの庭)に植えられているもので、これに大炊殿に湧く御神水を使って作られているのだとか。

冬はホットもおすすめで、他に同じくカリンを使った「美人飴」も販売されています。