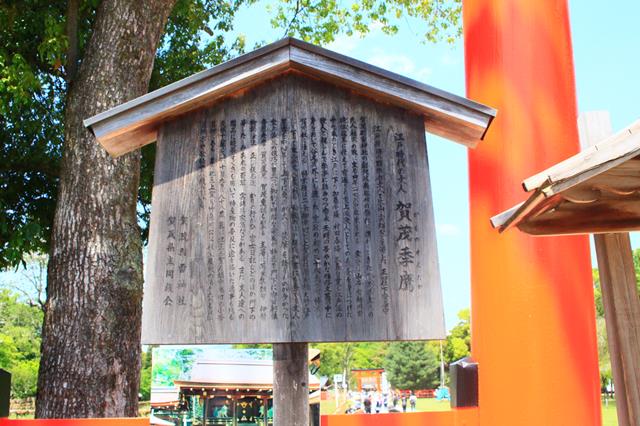

神代に神山に鎮座、葵祭で知られる格式高い賀茂の社

世界遺産。賀茂氏の氏神を祀り下鴨神社と葵祭を共同開催。神代に北北西の神山に鎮座し天武天皇7年現在地に社殿を造営、平安遷都後王城鎮護の社に。

本殿・権殿が国宝、重文も多数。細殿前の神山を模した立砂は清めの砂の起源。

一~二の鳥居の広場では競馬の神事や桜や紅葉、毎月第4日曜は手作り市も

上賀茂神社(賀茂別雷神社)のみどころ (Point in Check)

京都市北区上賀茂、京都を流れる鴨川と高野川の合流地点より賀茂川をやや北上した所に位置し、下鴨神社(賀茂御祖神社)とともに賀茂氏の氏神を祀る神社。

両社を合わせて「賀茂神社(賀茂社)」と総称され、両社で催す京都三大祭りの一つ「賀茂祭(通称 葵祭)」でよく知られています。

正式名称は祭神の名前より「賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)」で、玉依姫命の丹塗矢の伝承の際に賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)が雷とともに天に昇っていったことに由来しています。

ちなみに「賀茂別雷大神」の「別雷」とは若雷=若々しい力に満ちた雷(神鳴り)という意味もあり、雷を神様と考えていた古来日本人の信仰を伝えているといいます。

ただし賀茂神社が上社と下社に分かれた際に生まれたといわれる通称名「上賀茂神社」の方が一般的であり、地元民からは「上賀茂さん」と呼ばれて親しまれています。

平安京遷都以前に創祀された京都における最古の神社の一つで、古代より豪族・賀茂氏の氏神を祀る一方、「山城国一の宮」として朝廷より崇敬を集め、伊勢神宮と同様に現在も式年遷宮が行われ、また過去には「斎院」が置かれ神社に奉仕する未婚の皇女「斎王」が平安時代から約400年定められていたことでも知られています。

毎年5/15に開催され「葵祭」は祇園祭・時代祭とともに京都三大祭の一つで、多くの市民や観光客が見守る中、斎王の代わりを務める「斎王代」を主役に優雅な王朝絵巻が再現されます。

境内には北側を中心に国宝の本殿・権殿や41棟の重要文化財を含む社殿が立ち並び、その多くは江戸初期の1628年(寛永5年)に造替されたもの。

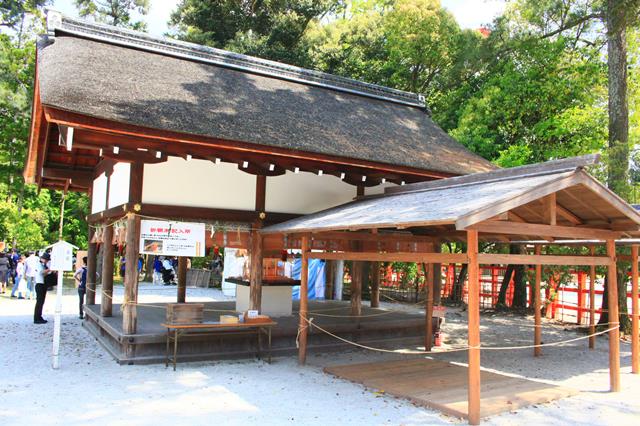

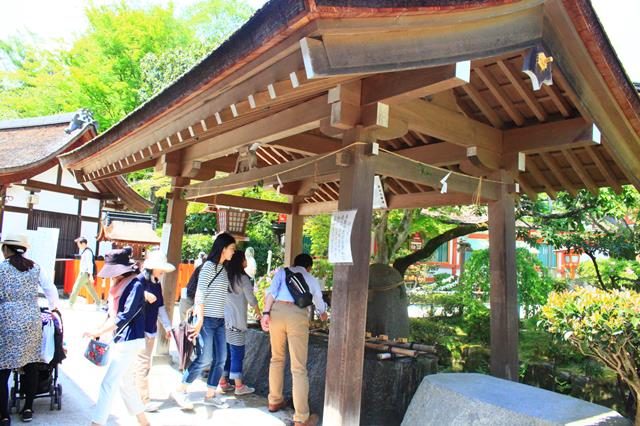

印象的なのは二ノ鳥居を入った正面、細殿の前に円錐形に盛られた立砂で、これは御神体である「神山」を模ったもので、鬼門にまく清めの砂や玄関に置く盛り塩の起源ともいわれています。

境内は史跡に指定されていて、一の鳥居から二の鳥居までの参道の両脇に広がる芝生や、境内東を流れるならの小川は市民憩いの場として市民に親しまれています。

祭神・賀茂別雷大神は雷(いかづち)の神威によりあらゆる災難を除く厄除けの神、または方除神として信仰されているほか、その賀茂別雷大神の母で下鴨神社の祭神でもある玉依姫命を祀る摂社・片岡社は24ある境内摂末社のうち第一社に定められる重要な社でハート型の絵馬が印象的な縁結びの神様として知られています。

行事やイベントも数多く開催されており、前述の葵祭のほか、平安装束に身を包んだ歌人たちが平安時代の宴を再現する「賀茂曲水宴」や重陽神事の際に地域の子どもたちによって奉納される「烏相撲」がよく知られています。

その他御所桜や斎王桜などの大きな桜がある桜の名所として知られているほか、境外摂社の大田神社の境内には国の天然記念物に指定されているカキツバタの群落があることで有名。

また門前名物として門前には2軒の焼きもち屋が対面しており、香ばしい風味で人気を集めています。

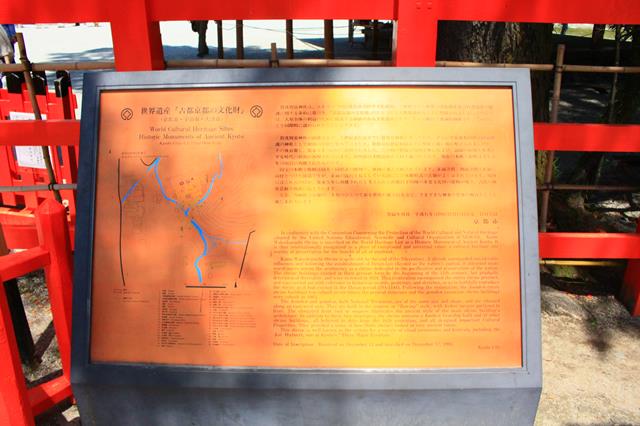

1994年(平成6年)12月には「古都京都の文化財」としてユネスコの「世界遺産条約」に基づく世界文化遺産にも登録されました。

平安京遷都以前に創祀された京都における最古の神社の一つ

賀茂氏の氏神を祀る「賀茂神社」として創建

上賀茂神社と下鴨神社は元々一つの神社として「賀茂神社(かもじんじゃ)(賀茂社)」と総称されていました。

平安遷都よりもはるか昔、山城国北部のこの地には賀茂氏と呼ばれる一族が暮らしており、その氏神を祀る神社として創建されたのがはじまりです。

賀茂氏は日向国曾の峰に降臨し、初代・神武天皇が九州より大和へ東征するにあたり「八咫烏(やたがらす)」に化身して先導する功績をたて、後に賀茂の地に静まったとされる賀茂武角命(かもたけつぬみのみこと)(下鴨神社の祭神で上賀茂神社の祭神・賀茂別雷大神の祖父)の後裔とされ、早くより賀茂県主姓を賜り山城一円を治め、平安京以前より天皇家の側近として活躍していたこともあり、賀茂神社も古くから朝廷より信仰を集める神社の一つでした。

「丹塗矢伝承」

賀茂の地に静まった賀茂武角命は妻・伊可古夜日売命(いかこやひめのみこと)との間に後に賀茂県主の祖となる玉依比古命(たまよりひこのみこと)と玉依姫命(たまよりひめのみこと)の2人の子供を授かります。

「山城国風土記」逸文では、玉依姫命が石川の瀬見の小川(ならの小川)で川遊びをしていた時、川上から流れてきた丹塗矢(化身していたのは乙訓神社の火雷神とも大山咋神とも)を取り床の間に置いて寝たところ懐妊し男の子が生まれました。

男の子が成人した日に賀茂武角命が盛大な宴を開き「自分の父親と思う者に酒を飲ませよ」と言った所、大きな雷が鳴り響き天上へと昇っていったといいます。賀茂武角命はその男の子を「賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)」と名付けました。

突然の出来事に悲しみにくれていた母・玉依姫命が我が子に会いたいと願うと、夢の中で「私に会いたいと願うのならば、葵の葉でかずら(冠)を編み祭をして待ちなさい」と告げたといいます。

そしてそのお告げどおりにすると、賀茂別雷命は神山に降臨、無事再会を果たすことができたのでした。

このうち賀茂別雷命は上賀茂神社に祭神として祀られ、玉依姫命の兄・玉依比古命の子孫である賀茂県主の一族がこれを奉斎、そして玉依姫命とその父の賀茂建角身命は下鴨神社に祭神として祀られています。

平安遷都以前の歴史

社伝では初代・神武天皇の御代(紀元前660~585年)に本殿の北北西にある神山(こうやま)に賀茂別雷大神が降臨したと伝わっています(賀茂山の麓の御阿礼所とも)。

そして崇神天皇の紀元前90年頃(崇神天皇7年)に神社の瑞垣の修造したとの記録が残り、その後も祭や社殿、御神宝等の奉納などの記録が残っているといいます。

このことから創建の正確な年代は不明なものの、紀元前をはるかに遡る、京都の寺社の中では最も古い歴史を持つ神社といえます。

また欽明天皇の代の544年(欽明天皇5年)4月に「賀茂祭(葵祭)」がはじめて開催され、その後698年(文武天皇2年)には多くの見物人が集まる葵祭を警備するよう命令が出されたとの記述も残っており、この時期には既に盛大な祭が開催されていたこと考えられています。

社伝では677年(天武天皇6年)に官営神社となり、翌678年に上賀茂の地に現在の社殿の基礎が造営されたと伝わります。

下鴨神社の分立

そして上賀茂神社と下鴨神社が上社と下社の二つに分かれた時期については諸説ありますが、奈良中期の746年(天平18年)の頃ことと考えられていて、750年(天平勝宝2年)12月に賀茂御祖大社に御戸代田一町を充てて奉る」との記録があるのが初出とされています。

また二つに分かれた理由については明確には分かっていませんが、賀茂祭が盛大に行われるなど、強大な力を持つようになった賀茂社に脅威を感じた朝廷が、上賀茂神社の下流に下鴨神社を創建することで氏子の勢力を二分したとも考えられています。

ちなみに正式名称はどちらも「賀茂」ですが、通称名の上賀茂と下鴨で「賀茂」と「鴨」と違う字が使われるようになった理由についても現在でははっきりしておらず、通称名としていつの間にか定着してしまったというのが真相のようです。

平安遷都後は「皇城鎮護の神」として崇敬を集める

794年(延暦13年)、桓武天皇により都が平安京に移されると、賀茂神社は平安京の守護神として山城国一ノ宮となり、皇城鎮護の神「賀茂皇大神宮」として天皇家からもより一層の信仰を集め、さらに京都の人々から親しまれる神社となりました。

807年(大同2年)には最高位の正一位の神階を受けて伊勢神宮に次ぐ地位が与えられ、その前年には「賀茂祭(葵祭)」も勅祭に。

更に810年(弘仁元年)には「賀茂斎院の制」が定められ、伊勢神宮と同様に斎院が置かれ、約400年の長きにわたって神社に奉仕する未婚の皇女「斎王」が賀茂社に奉仕しました。

また一定の周期を定めて社殿を新しくし神様に遷って頂く「式年遷宮の制」等が定められ、2015年までに42回の正遷宮が行われています。

国宝の本殿にあらゆる災難を除く「賀茂別雷大神」を祀る

国宝の本殿および41棟の重要文化財を含む社殿

上賀茂神社では平安中期以降、21年毎に御神体を除き全ての建物を新しくする「式年遷宮」を行っているため、古い建物はあまり残されていません。

ただし現在は社殿のほとんどが国宝や重要文化財に指定されているため、すべてを新しくすることはできず一部を修復するのみとなっています。

現在の本殿と権殿は1863年(文久3)に造替されたもので、東西に並んで配され共に正面に向拝(庇)をつけた「流造」の典型として国宝に指定されています。

そしてその他の社殿は江戸初期の1628年(寛永5年)に造替されたものです。

あらゆる災難を除く「賀茂別雷大神」

祭神「賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)」は、雷(いかづち)の神威によってあらゆる災難を除く厄除の神とされています。

また八方除、落雷除・電気産業の守り神、必勝の神としても信仰を集めています。

斎王代を主役とする華やかな行列が印象的な京都三大祭の一つ「葵祭」

「葵祭」は正式には「賀茂祭」といい、上賀茂神社と下鴨神社が合同で5月に1か月かけて行う祭礼のことで、祇園祭・時代祭とともに京都三大祭にも数えられています。

一般的には5/15に行われる斎王代を主役とする平安装束に身を包んだ総勢約500名の人々や牛車の大行列が京都市内を巡行する「路頭の儀」を特に「葵祭」と呼んで、新聞やマスコミの報道でも採り上げられることが多いです。

「山城国風土記」によれば6世紀中頃の544年(欽明天皇5年)の4月に鴨の神の祟りで飢餓疫病が蔓延した際に賀茂県主一族が内々で祭を行ったのがその起源とされ、7世紀後半に現在地に社殿が造営された頃に国司が監督を行う公的な祭となり、更に平安遷都後に賀茂神社が皇城鎮護の社とされると勅祭とされます。

しかし経費が増大などの理由で室町時代の1502年(文亀2年)以降は中断、約200年経った江戸時代の1694年(元禄7年)、葵を家紋とすることから祭を重要視した徳川幕府の後援を受けた霊元上皇などの尽力で復興を果たすこととなります。

葵祭と呼ばれ始めたのはこの頃のことで、玉依姫命と賀茂別雷大神が再開を果たした伝承に基づき、7500本ともいわれる二葉葵(フタバアオイ)の葉を衣装や牛車に飾ったことに由来しているといいます。

第2次世界大戦中の1943年(昭和18年)に行列(路頭の儀)は再度中止されますが、戦後1953年(昭和28年)に葵祭行列協賛会などの手で復興を果たし、更に1956年(昭和31年)に斎王代(さいおうだい)を主役とする女人列が加えられて今日の葵祭の行列の形となりました。

「葵祭(賀茂祭)」には斎王代を主役とする行列「路頭の儀」のほかにも様々な行事があります。行列と同日には京都御所を出発し「路頭の儀」の行列を経て上賀茂・下鴨神社へ到着した勅使が、祭の本来の目的である賀茂の神に進物を捧げる「社頭の儀」が厳かな雰囲気の中で行われます。

また5/15の前儀としては5/3に下鴨神社の糺の森で行われる「流鏑馬神事」、5/4に上賀茂神社と下鴨神社で1年交替で行われる斎王代と女人列50余名の穢れを祓う「斎王代御禊の儀」、5/5に上賀茂神社で行われる「賀茂競馬(競馬会神事)」と下鴨神社で行われる「歩射神事」などが知られています。

御神体「神山」を模して作られた「立砂」と「烏相撲」

二ノ鳥居を入った正面、細殿の前にある一対の円錐形に盛られた「立砂(たてずな)」は、本殿の2km後方に位置し、祭神・賀茂分雷大神が最初に降臨したという御神体の山「神山」を模ったものといわれ、神が招き寄せられここに乗り移るという一種の憑代(よりしろ)なのだといいます。

祭神が降臨すると人々は神山に登って祭祀を行っていましたが、神職が装束をまとい山を登るのも困難であったことから祭神を里に迎えて祭祀を営むことになります。

そして当初は神山から引いてきた松の木を立て祭神を迎えていましたが、678年(天武天皇7年)に社殿を建てて祭神を迎えるようになると、松の木の代わりに松の葉を用いると同時に、松の葉の立てられた場所に砂を大きく盛り立砂がされるようになったといわれています。

そのため頂上には松の葉が立てられているのですが、数が3本と2本になっているのは陰陽道における陰と陽の一対、奇数と偶数が合わさることで神の出現を願っているのだといいます。

また上賀茂神社が長岡京の鬼門である北東に位置していることから、その方除のために設けられたともいわれており、現在の鬼門や裏鬼門にまく「清めの砂」や玄関に置く「盛り塩」の起源ともいわれています。

毎年9月9日に行われる烏相撲においは、この立砂の前に土俵が造られ児童による相撲奉納が行われますが、相撲の前には神の力を頂こうと児童たちは行事に連れられて立砂を3度回ることになっています。

ちなみに立砂は細殿の前のもの以外に本殿の祝詞座(のりとざ)の前と背後にもあるといい、いずれも形が崩れるとその都度神職の手により整え直されているのだといいます。

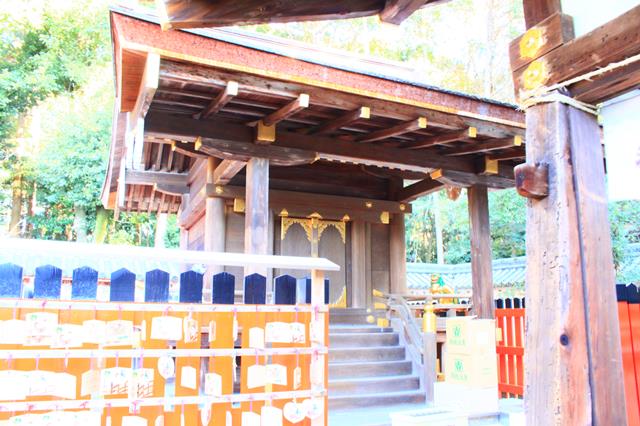

祭神の母・玉依姫命を祀り、紫式部も参拝に訪れた縁結びの社「片岡社」

境内北側、楼門の右手前にある「片岡社」の通称で呼ばれる社は正式名称を「片山御子神社」といい、上賀茂神社の主祭神・賀茂別雷大神の母・玉依比売命(玉依姫命)を祀ることから境内にある24の摂末社の中でも第一摂社に定められています。

延喜式の古社で1591年(天正19年)には最高位の「正一位」の神階が授けられているなど、朝廷よりも篤く信仰されてきました。

賀茂県主一族の中でも最も権威の高い女性として祭祀の実権を握り、主祭神・賀茂別雷大神の母として常にその側に仕え祭祀を司っていた存在であることから、神社にとっても重要な社の一つであり、現在においても上賀茂神社で祭礼が行われる際には先ず片岡社で儀式を行う「片岡社先祭」が恒例となっています。

また玉依比売命(玉依姫命)は平安時代より縁結び・恋愛成就・家内安全・子授け・安産の神様として知られています。

「源氏物語」を書いた紫式部も縁結びを祈願して度々参拝したといい、新古今和歌集に「ほととぎす 声まつほどは 片岡の もりのしづくに 立ちやぬれまし」の歌を残しています。境内には近年この歌碑も建立されました。

このエピソードにちなんだ源氏物語の挿絵がある「縁結絵馬」の授与も行われており、境内の絵馬掛けにはハート型にも見える葵の形を模した数多くの絵馬を見ることができます。

斎王代も登場、平安時代の雅な宴を再現した「賀茂曲水宴」

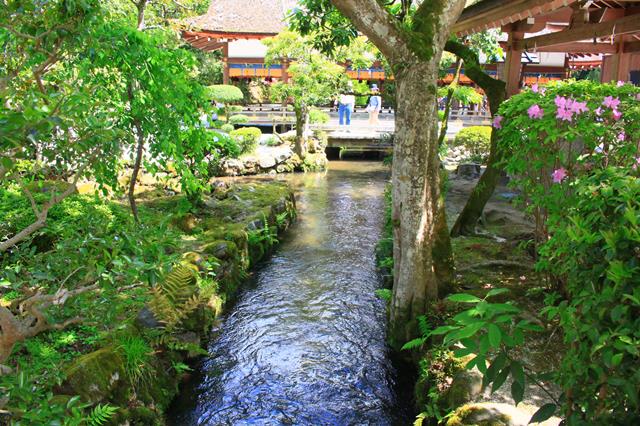

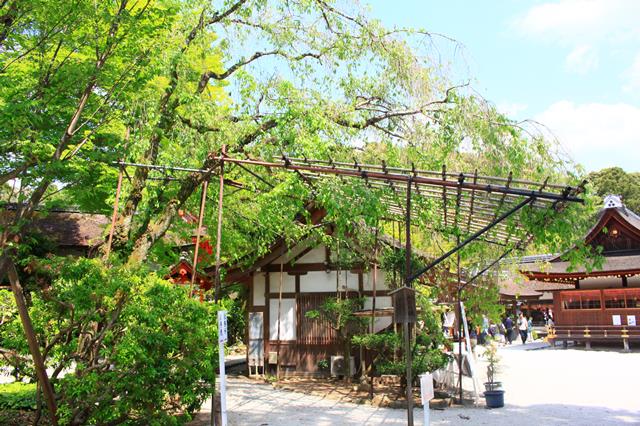

上賀茂神社の境内東を流れるならの小川の美しいせせらぎは、子供たちが無邪気に水遊びをする姿を見ることもでき市民憩いの場となっていますが、その分水には平安末期の風趣に富んだ姿を残す「渉渓園(しょうけいえん)」と呼ばれる庭園があります。

その渉渓園で毎年4月の第2日曜日に開催されるのが「賀茂曲水宴(かもきょくすいのえん)」で、平安時代に歌人を招いて行われていた雅な宴を再現したものです。

平安後期の1182年(寿永元年)に当時の神主・重保(しげやす)が15、6名の歌人を招いて行われたことに起源を持ち、1960年(昭和35年)、皇太子誕生を記念して再興されたのち暫く中断、1994年(平成6年)に皇太子殿下御成婚、平安建都1200年を記念し、上賀茂神社第41回式年遷宮の奉祝行事として復活ました。

「曲水の宴」といえば京都では城南宮のものもよく知られていますが、上賀茂神社の一番の見どころは歌題を読み上げるのが斎王代であること。前年の葵祭で主役を務めた斎王代の最後の仕事となります。

本殿に参拝後、渉渓園に舞台を移してまず斎王代より本年の歌題が披露され、その後童子が盃を運ぶ鳥形の小船・羽觴(うしょう)を流します。

そして川の流れに沿って座る歌人たちは盃が目の前を通り過ぎる前に短冊に和歌を詠み上げ、その後流れてくる羽觴より盃を受けて飲み干します。

和歌が詠まれた短冊は神職により集められ、その後冷泉家時雨亭文庫の方々により朗詠されます。

雅楽や爭曲の調べの中で雅な雰囲気の中で行われ、当日は見学者へ向けた野点、市も開催されます。

「斎王桜」と「御所桜」の2つの枝垂桜で知られる桜の名所

上賀茂神社は桜の名所としても有名で、毎年3月末から4月下旬にかけて境内の各所で多彩な桜を楽しめます。

中でも一ノ鳥居から二ノ鳥居の間の参道の右手にある京都の三大祭の一つ「葵祭」でお馴染みの斎王にちなんだ「斎王桜」と孝明天皇が奉納したという「御所桜」の2つの枝垂桜がよく知られています。

各種イベントも開催する「芝生広場」と市民憩いの「ならの小川」

上賀茂神社の一ノ鳥居から二ノ鳥居までの参道の左右には約1万5000平方メートルの広大な芝生が広がり、東を流れるならの小川の清らかな流れとともに市民の憩いの場となっています。

芝生広場では毎年5/5に西側の馬場で葵祭の前儀である「賀茂競馬(くらべうま)」が開催されるほか、社会貢献や地域活性化につながる行事などに限定して開放されており、有料でコンサートやフットサル大会、地元自治会の催しなどにも活用されています。

中でも2015年から開催されている「京都パンフェスティバル」は府内各地の有名ホテルや人気ベーカリーなどが多数出展し、パンの消費量が日本一多いとされるパン好きの京都の人々の間で好評を博しています。

また2006年3月よりならの小川沿いにて毎月第4日曜日に定期開催されている「上賀茂手づくり市」では、毎月約250店を超える手づくり作品のみを販売する店が出展し、アクセサリーに布小物や衣料、陶芸品に木工品、新鮮な農産物から美味しい焼菓子やパンなど、幅広いジャンルの店が軒を連ねます。

2軒の老舗で楽しめる門前名物の「やきもち」

「焼きもち」は控えめな甘さのつぶあんの入ったお餅に鉄板で焼き色を付けたもので、その香ばしさが持ち味。

上賀茂神社の門前には少し離れて2軒の焼きもち屋があり、上賀茂神社の門前名物として人気を集めています。

西側にある「神馬堂(じんばどう)」は1872年(明治5年)で、販売されているのは白い焼きもちのみ。

一つ一つ手作りで手焼きされており、日持ちはしないためお土産には不向きですが、餠本来の美味しさが存分に味わえる作り立てをその場で食べようと、長い行列ができることもしばしば。

しかも売り切れた時点で閉店のため、昼頃には販売を終了する場合もあるという人気のお店です。

一ノ鳥居前にある「葵家やきもち総本舗(あおいややきもちそうほんぽ)」もテレビや雑誌、各メディアで取り上げらる人気店で、白とよもぎの2種類があり、保存が1週間ほど利くことからお土産にも向いています。デパートの京都物産展やインターネットの通販でも購入できるのも魅力の一つです。

「社家の町並み」と「上賀茂伝統的建造物群保存地区」

上賀茂神社の境内の東を流れる「ならの小川(楢の小川)」は境内の北から南へと流れ、境内の南を東西に通る上賀茂本通(藤ノ木通)に交差した所で分岐し、東へ向かう流れは「明神川」と名前を変えます。

その川沿いに形成されている町並みは「社家の町並み」と呼ばれていて、歴史的な集落・町並みの保存を図るため文化財保護法によって定められた「伝統的建造物群保存地区」に指定されています。

ちなみに京都市内で伝統的建造物群保存地区に指定されているのは産寧坂・祇園新橋・嵯峨鳥居本と上賀茂の4つだけ。

京都府内でもこの4つに加えて南丹市の美山町北(かやぶきの里)、伊根町の伊根浦(伊根の舟屋)、与謝野町の加悦(丹後ちりめん街道)の7つです。

「社家」とは特定の神社に代々仕えて神職を世襲する氏族をいい、「上賀茂社家町」とは上賀茂神社に奉仕する神職一族の屋敷が集まる地区の総称です。

上賀茂神社では古くより賀茂氏一族の中から社務職が選ばれていましたが、鎌倉以降は後鳥羽天皇の血筋を組む一族「賀茂七家(松下・森・鳥居大路・林・梅辻・富野・岡本)」が賀茂一族にかわって社務職を独占しました。

そしてそれらの社務職に携わる一族を中心として室町期頃より社家町が形成されはじめ、江戸時代にかけて今日の町並みが完成。最盛期には300件ほどの社家が存在していたといいます。

明治期の1871年(明治4年)に政府による神職の世襲廃止の影響もあり社家の数は20件ほどに減少しましたが、まとまった規模の社家の町並みが残されている例は極めて少なく、特に貴重な社家町の例として1988年(昭和63年)に「重要伝統的建造物群保存地区」、更に1997年(平成9年)には「上賀茂郷界わい景観整備地区」に指定され景観の保全が図られています。

社家の屋敷群は明神川の清らかな流れに沿って立ち並んでおり、周囲を風情ある土塀で囲まれ、明神川に架かる小さな石橋を渡った先に瓦葺きの門、そして門や土塀越しに見える前庭の木々が一体となって、独特の景観が生み出されています。

社家町は住宅街で観光地でないため公開されていない家がほとんどですが、明神川沿いに並ぶ社家屋敷の中程にある「西村家別邸」は旧宅の一部と明神川の流れを引き込んで造られた庭園が公開されており、当時の社家の生活ぶりを窺い知ることができます。