「四神相応」とは

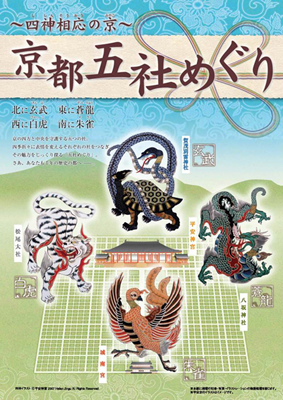

平安京が方角を司る四神、すなわち北の玄武、東の青龍、南の朱雀、西の白虎が守護する「四神相応の地」として造られたことは有名である。

「四神相応(しじんそうおう)」とは風水において好適地とされる地勢や地相のことで、古来よりこの条件を満たす土地に住むと長く繁栄すると考えられてきた。

これは中国をはじめとする中華文明圏において特に重要視されてきた考え方で、794(延暦13年)10月22日、桓武天皇が長岡京から平安京へ都を遷した際にもこの考え方に基づいて遷都が行われている。

一般に四神相応の地とされるのは四方の方角を司る「四神」が東西南北を守護している土地をいう。

【北】玄武 背後に高い山

【東】青龍 東に清き流れ

【南】朱雀 広く開けた湿地帯

【西】白虎 大きな道が続く

ちなみに平安京でそれに該当していたとされるのは、

【北】玄武 船岡山

【東】青龍 鴨川

【南】朱雀 巨椋池

【西】白虎 山陰道

とするのが有力である。