四条通西端、酒造の神を祀り山吹の名所としても有名

四条通の西端に位置。渡来人の秦氏により701年に創建された京都最古の神社の一つ。平安遷都後は皇城鎮護の神に。室町期からは酒造りを伝えた秦氏にちなみ酒造の神として酒造・醸造関係者から厚く信仰される。

春先には山吹の名所としても知られ一ノ井川沿いに黄色い花が咲き誇る

松尾大社のみどころ (Point in Check)

京都市西京区嵐山宮町にある「洛西の総氏神」であり「醸造」の神様としても知られる神社。地元では「松尾さん」と呼ばれて親しまれています。

京都市の西部、京都の中心部を東西に通る四条通の西端に位置し、東端の八坂神社(祇園社)と対峙するように鎮座。神代の頃より歴史を持つという京都でも最古の部類に入る神社の一つです。

元々は標高223mの松尾山の山頂に残る磐座で祭祀が行われ一帯の住民の守護神とされていたのが起源で、その後5世紀に大陸より渡来しこの地を開拓した秦氏の氏神となり、飛鳥時代の701年(大宝元年)には文武天皇の勅命を賜わった秦忌寸都理(はたのいみきとり)により磐座の神霊を勧請して社殿が設けられ、明治に至るまで秦氏一族が社家となり奉斎されたといいます。

その後794年(延暦13年)に平安京遷都が行われると、東の賀茂神社(賀茂別雷神社・賀茂御祖神社)とともに「東の厳神、西の猛霊」と並び称され、西の王城鎮護の社に位置づけられ朝廷より厚く信仰されるようになります。

また中世以降は「酒の神」としても信仰を集め、現在も醸造家からの信仰篤く、境内では全国の酒造関係者から奉納された酒樽がずらりと並ぶ光景を目にすることができます。

現在の社殿は1285年(弘安8年)の焼失の後、室町初期の1397年(応永4年)に建造されたものに、1542年(天文11年)に大改修したもので、彫刻や文様などに随所に室町時代の特色が表れています。

中でも本殿は側面から見ると屋根の前後が同じ長さに流れている珍しい構造で、「両流造」とも「松尾造」とも称され国の重要文化財にも指定されています。

祭礼も多く行われていて、このうち4月から5月にかけて開催される「松尾祭」は1000年以上の歴史を持ち、松尾七社の1基の唐櫃と6基の神輿が通称「おいで」と呼ばれる「神幸祭」で松尾大社から御旅所まで、「おかえり」と呼ばれる「還幸祭」では御旅所から松尾大社まで、多くの見物客に見守られながら盛大に市内を巡行していきます。

中でも七条通に架かる桂大橋の上流付近で行われる「舟渡御」は圧巻で、桂川の河岸は多くの見物客で溢れ返ります。

そして自然災害のないよう風雨を避けて五穀豊穣を祈願する「八朔祭」も9月の第1日曜日に行われ京都の夏祭りの最後を飾る行事としてよく知られていて、女神輿の渡御や赤ちゃんの健康と成長を祈願する泣き相撲、嵯峨六斎念仏踊の奉納などが行われて多くの見物客で賑わいます。

他にも豆まきの他に石見神楽も奉納される「節分祭」や流しビナの行事も行われる「ひなまつり」、全国の醸造業の関係者が参加する秋の醸造祈願祭「上卯祭」と春の醸造感謝祭「中酉祭」、更に「京都市無形民俗文化財」にも指定され壮夫の肩に乗った植女が早苗を両手に持つ姿が印象的な7月の「御田祭」なども有名です。

関西を代表する山吹の名所として知られ、見頃の時期には「山吹まつり」を開催するほか、上古・蓬莱・曲水の「松風苑三庭」の3つの庭やあじさい苑など自然も豊か。

また不老長寿の亀と出世開運の鯉を神使いとすることから氏子崇敬者より奉納されたという撫でるとご利益のある「幸運の撫で亀」と「幸運の双鯉」や、夫婦和合、恋愛成就のご利益のある本殿前の「相生の松」、樽に向けて弓で矢を放つおみくじの「樽占い」、狛亀が出迎える「車のお祓い所」、そして神功皇后ゆかりの「月延石」があり安産守護の社として神徳篤い境外摂社の「月読神社」など、多彩なご利益を授かることのできるパワースポットとしても人気です。

更に多くの神像を有することでも知られ、現存する日本神像彫刻の中で最古のものといわれている男神像2体および女神像1体の計3体が国の重要文化財、ほか16体が京都府指定有形文化財に指定されており、境内の「神像館(宝物館)」にて常時展示され、神像彫刻の歴史を知る上で貴重な資料となっています。

平安京の西を守護する王城鎮護の社

磐座祭祀

松尾山の山頂付近には「御神蹟」と称する磐座が残っていて、太古の昔よりこの磐座で祭祀が行われ、生活の守護神として尊崇されていたと伝わっています。

秦氏の渡来と開拓

5世紀頃、秦の始皇帝の子孫と称する(近年の歴史研究で朝鮮新羅の豪族とされる)秦(はた)氏が、朝廷の招きによりこの地方に移住すると、松尾山の神を一族の総氏神として仰ぎつつ、新しい文化をもってこの地方の開拓に従事しました。

秦氏は保津峡を開削し、桂川(大堰川)に堤防を築き、今の「渡月橋」のやや少し上流には大きな堰(せき=大堰→大井と言う起源)を作り、その下流にも所々に水を堰き止めて、そこから水路を走らせ、桂川両岸の荒野を農耕地へと開発して行ったと伝えられています。

そしてその水路は一ノ井・二ノ井などと称し、現在も松尾大社の境内地内を通っています。

(伝説によると「大山咋神は丹波国が湖であった大昔、住民の要望により保津峡を開き、その土を積まれたのが亀山・荒子山(あらしやま→嵐山)となった。そのおかげで丹波国では湖の水が流れ出て沃野ができ、山城国では保津川の流れで荒野が潤うに至った。そこで大山咋神は山城・丹波の開発に尽力した神であるとされている。」)

社殿の造営

「秦氏本系帳」では飛鳥時代、文武天皇の701年(大宝元年)に勅命によって秦忌寸都理(はたのいみきとり)が松尾山山頂に近い大杉谷の上部の磐座の神霊を勧請し、山麓の現在地に社殿を造営したのが創建だといいます。

その娘・秦忌寸知麻留女(はたのいみきちまるめ)を斎女として奉仕させ、以後松尾大社は明治初年までその子孫により代々奉斎されました。

平安遷都後は皇城鎮護の社として朝廷より崇敬

794年(延暦13年)、桓武天皇による平安京遷都の後は東の賀茂神社(賀茂別雷神社・賀茂御祖神社)とともに「東の厳神、西の猛霊(賀茂の厳神、松尾の猛霊)」と並び称され、西の王城鎮護の社に位置づけられて厚く信仰されました。

866年(貞観8年)に正一位の位が与えらているほか、た各天皇の行幸参拝も相次ぎ、1004年(寛弘元年)の一条天皇の参拝をはじめ10度にも及んだといいます。

また古くより社領の寄進も多く、平安期には山城国を中心に遠くは遠江国・越中国・伯耆国まで及ぶ荘園を有していたといい、分霊を勧請して各地に祀ることも盛んに行われ、現在全国に存する分霊社1300余の多くはこの時代に創設されました。

近世以降

武士の世の中となった鎌倉以降も源頼朝、足利義政、豊臣秀吉など武門の崇敬は続き、江戸時代に入っても社領を安堵されました。

明治維新後は1871年(明治4年)の近代社格制度において全国神社中第四位の序列をもって官幣大社に列せられ、戦後は神社本庁の別表神社に列しています。

松尾大社は古くは「延喜式」神名帳にも見えるように「松尾神社」と称していましたが、第二次世界大戦後は神社の国家管理の廃止により、官幣大社の称号も用いられないことになったため、1950年(昭和25年)8月30日、同名神社との混同を避けるためそれまでの松尾神社から「松尾大社」と改称され現在に至ります。

「洛西総氏神」とも呼ばれる松尾大社の氏子区域は右京区・西京区・下京区を主とした一帯で、京都市街地の3分の1を占め、戸数は10万戸にも及ぶといい、地元民からは「松尾さん」と呼ばれて親しまれています。

酒造りの神様「日本第一醸造祖神」

松尾大社の祭神といえば大山咋神(おおやまぐいのかみ)と市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)の2柱で、合わせて「松尾大神」とされています。

大山咋神は八坂神社の祭神としておなじみの素戔嗚尊(すさのおのみこと)を祖父に持つ「山の神」で、市杵島姫命は海上を守護する福岡玄界灘の宗像大社に祀られている宗像三女神の一神で「海の神」であり、元々はお酒の神様ではなかった松尾大神がお酒・醸造の神様としても祀られるようになったのは中世以降、室町末期頃のことだといわれています。

「一夜酒」の言い伝えと霊泉「亀の井」

松尾大社にははるか神代の昔、八百万の神たちが松尾山に集まった際に、松尾大神が付近一帯から取れた米を蒸し、御手洗の泉から湧き出る清水を使って一夜で酒を造り、大杉谷の杉の木でこしらえた器で神々をもてなして大いに喜ばせた「一夜酒」と呼ばれる言い伝えが残されており、この話が神社の祭礼などを通じて全国各地に広まったといわれています。

また聖武天皇の代の733年(天平5年)、社殿背後の御手洗谷から霊泉が湧き出た際に「この霊泉で酒を醸し、我を祀れば寿福増長・家門繁栄すべし」との松尾の神の託宣があり、以来酒造業に携わる人々が松尾の神に祈願を込めて霊泉を汲み持ち帰ることが後を絶たなくなったといわれています。

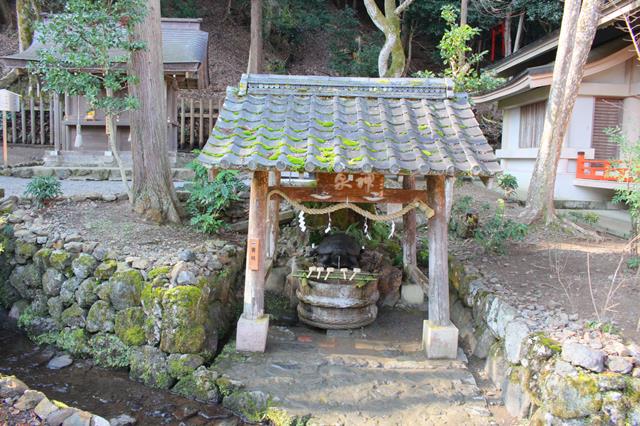

この御手洗の霊水というのが現在の「亀の井」のことで、創建以来1200年の間、水は枯れた事がないといい、さらにこの水で酒を作ると腐らないといわれていて、酒造家はこの霊水を仕込み水の一部に混ぜる習慣があるのだとか。

大陸より酒造の技法を伝えた「秦氏」の功績

この他にも5世紀に大陸よりこの地に移住し、松尾の神を氏神として崇めた秦氏は、その霊徳を仰ぎつつ大陸伝来の新技法によって美酒を醸したといい、秦氏の製造した酒が評判を呼んだことでその秦氏の崇拝する松尾の神が酒造の神としても信仰されるようなっと考えられています。

境内には全国の酒造業者が奉納したという「酒樽」がずらりと並ぶ

これらの由緒から酒蔵や酒造所には必ずといっていいほど「松尾大神」を祀った神棚があるといい、全国の酒造家・醸造家、そして醸造に関わる全ての関係者より厚く信仰されています。

また境内の神與庫には全国の酒造業者が奉納したという酒樽が山のように積まれており、境内を訪れる者の目を引きます。

そして境内にある石灯籠についてもその多くは京都や滋賀、大阪などの醸造業者が寄進したものだといい、奉納した酒蔵の銘柄が彫られているものや、古いもので江戸初期に奉納されたものも見られるといいます。

醸造祈願の「上卯祭」と醸造感謝の「中酉祭」

松尾大社では毎年新穀ができ、酒造りの開始される季節である11月の上旬の卯の日に醸造安全祈願祭である「上卯祭(じょううさい)」、そして年が明け春を迎えた4月中の酉の日に醸造完了を感謝する「中酉祭(ちゅうゆうさい)」が行われます。

上卯日と中酉日となっているのは、古来より卯の字は甘酒、酉の字は酒壺を意味していると言われていて、酒造りは「卯の日」に開始し「酉の日」に完了するのが昔からの慣習なのだとか。

当日は蔵元や杜氏などの日本酒の酒造関係者はもとより、洋酒や味噌、醤油、酢などの醸造業やその卸小売業者も多く参詣に訪れるといいます。

この他にも明治時代より「千歳講」が組織されていて、講員に対しては一年を通し醸造安全・家内安全・業務繁栄等の祈願を毎朝欠かさず行っているといいます。

大鳥居横の「徳利」とお守りの授与

その他にも表参道正面の大鳥居の横にはお酒を入れる大きな徳利(とっくり)が2本置かれており、

また授与所においては酒を飲む、売る、造るという、お酒に関わる全ての人たちのを守護せんと「服酒守」「販酒守」「醸酒守」のお守りの授与が行われています。

お酒の製造工程も学べる「お酒の資料館」

二の鳥居の横には「お酒の資料館」が開設されていて、全国の酒造業者らから寄贈された古くから伝わる酒造道具やお酒の器などが展示され、お酒ができるまでの工程を学ぶこともできるようになっています。

自分の実力で大吉が取れる「招福樽うらない」

楼門をくぐってすぐ左手(南側)に見える授与所の奥にあります。

おもちゃの弓矢で的となる樽を狙い討って運試しをするもので、樽の中を射抜くと「大吉」、樽の中に入ると「当り」、入らなければ「あまり福」で、受け取る福守りもそれぞれ違います。

お酒の神様として知られる松尾大社ならではの、いわばおみくじのようなものですが、弓の経験のない人でも楽しめ、また自分の実力で大吉が取れることから評判を集めています。

「松尾造」と呼ばれる独特の形式の屋根を持つ「本殿」

現在の社殿は1285年(弘安8年)の焼失の後、室町初期の1397年(応永4年)に建造されたものに、1542年(天文11年)に大改修したもので、彫刻や文様などに随所に室町時代の特色が表れています。

中でも本殿は桁行3間、梁間4間、側面から見ると屋根(庇)の前後が同じ長さに流れている全国でも類例の少ない珍しい構造で、「両流造(りょうながれづくり)」とも「松尾造(まつおづくり)」とも称され国の重要文化財にも指定されています。

ちなみに屋根の正面前方のみ庇を伸ばした「流造」はよく見られますが、後ろにも庇を伸ばした「両流造」は広島県の厳島神社や福岡県の宗像大社、福井県の気比神宮など例が少ないといいます。

松尾大社の神使いとされる「亀」と「鯉」

神代の頃、松尾大社の祭神・大山咋神は山城国の丹波地方を開拓するため保津川を遡る際、流れの緩やかな所は「亀」、流れの急な所は「鯉」の背中に乗って進んだといわれています。

松尾大社ではこの由緒により亀と鯉が神の使い(神使い)とされており、境内の各所に亀や鯉の姿を見ることができます。

そして亀といえば「不老長寿」、鯉といえば登竜門の故事にあるとおり「出世開運」のご神徳があることから、一部の像は「撫で亀」「撫で鯉」として参拝者の熱心な信仰を集めています。

楼門をくぐり一ノ井川を渡って右手にある手水舎に亀の像があります。

そしてその奥には「撫で亀」が。

本殿前の両脇にも「幸運の撫で亀」と「幸運の双鯉」と呼ばれる撫で亀と撫で鯉の像が祀られています。

また庭園の拝観受付になっている玄関の左横の庭にも亀と鯉の像があります。

そして本殿北側の御手洗川沿いには亀の像はありませんが、亀にちなんだ「亀の井」の霊泉と「霊亀の滝」

境内南側の車の祓い所にも狛犬に代わり、狛亀が両脇を固めています。

1000年以上の歴史を持ち、桂川での船渡御が圧巻の「松尾祭」

「松尾祭(まつのおまつり)」は4月下旬から5月中旬にかけて開催される松尾大社を代表する祭礼の一つで、天下泰平・五穀豊穣・地域活性を祈願して行われる春祭です。

「松尾の国祭」と称せられるなどその歴史は古く、平安初期の木簡に既に祭が行われていた記載があるといい、途中応仁の乱などによる盛衰はあったものの、1000年以上の歴史を経て現代に引き継がれています。

松尾祭は通称「おいで」と呼ばれる「神幸祭」と、「おかえり」と呼ばれる「還幸祭」から成り、神幸祭は4月20日以降最初の日曜日、還幸祭は21日後(3週間後)の日曜日に開催されます。

「神輿渡御祭」との別名があるとおり祭の中核をなすのはもちろん御神輿の渡御で、松尾七社より1基の唐櫃と6基の神輿が「月読社」「四之社」「衣手社」「三宮社」「宗像社」「櫟谷社」、そして「大宮社(親神輿)」の順番で巡行していきます。

1基の唐櫃と6基の神輿は神幸祭では松尾大社から御旅所まで、還幸祭では御旅所から松尾大社まで、多くの見物客に見守られながら盛大に市内を巡行していきます。

中でも神幸祭の際に七条通に架かる桂大橋の上流付近で行われる「舟渡御」は最大の見せ場で、桂川の河岸は多くの見物客で溢れ返ります。

女神輿に泣き相撲、京都の夏を締めくくる「八朔祭」

「八朔」とは?

「八朔(はっさく)」とは、旧暦8月1日すなわち「八月朔日」を略した言葉で、古来より恩義のある人に贈り物をする風習がありました。

例えば農家においては

旧暦の8月頃になると早稲の穂が実るため、その初穂を貴人恩人に送る風習が古くからあったという。

また江戸幕府においては

1590年(天正18年)8月1日が徳川家康が初めて江戸城に入城した日で、正月に次ぐ祝日としていたという。

更に現代の京都の花街においては

毎年新暦の8月1日に舞妓・芸妓が日頃から芸事でお世話になっている師匠やお茶屋に感謝の思いを伝える夏の恒例行事として定着しています。

「八朔祭」とは?

この点、松尾大社の「八朔祭」は自然災害のないよう風雨を避けて五穀豊穣を祈願する夏祭です。

旧暦8月1日は現在の9月の初めにあたり、台風や病害虫の被害を受けやすい時期であるため、風雨を避けて五穀豊穣と家内安全を祈願するため1885年(明治18年)にはじめられました。

当初は9月1日に行われていましたが、1976年(昭和51年)以降は9月の第1日曜日に行われており、京都の夏祭りの最後を飾る行事としてよく知られています。

この点、前日の土曜日より数多くの行事・イベントが開催されており、

土曜日には

江州音頭盆踊り大会や神結びブライダルショー

日曜日には

女神輿・子供みこし・八朔相撲・赤ちゃん土俵入り(泣き相撲)・上桂御霊太鼓・嵯峨六斎念仏・日没後の万灯

などの行事が目白押しとなっており、また両日とも屋台が出店し多くの見物客で賑わいます。

女性だけの勇壮かつ華やかな「女神輿」

「女神輿(おんなみこし)」は1998年(平成10年)に結成された「やまぶき会」により奉斎され、神輿は2000年(平成12年)に新調、そして担ぎ手が全員女性という所が非常に珍しく、新聞報道やテレビなどのマスコミなどでもよく採り上げられています。

松尾大社を出発後、阪急嵐山駅、櫟谷宗像神社を経て、桂川の「船渡御」が最大の見せ場で、花火の打ち上げや太鼓の奉納も行われます。

その後野宮神社、渡月橋を経て松尾大社へと還御するまで、松尾から嵐山までの道のりを勇壮かつ華やかに巡行していきます。

「八朔相撲」の奉納と赤ちゃんの土俵入り「泣き相撲」

「八朔相撲(はっさくずもう)」は鎌倉時代より行われているという神事で、現存する最も古いものとしては江戸初期の松尾神社の神主・秦相宥による編纂の「松尾年中行事次第記巻中」に八朔相撲に関しての記述が残っているといいます。

現在は八朔祭の日に行われ、国民体育大会の京都府予選も兼ねており、小学生から大人まで、迫力ある相撲の取り組みが展開されていきます。

また赤ちゃんの健康と成長を祈願する「泣き相撲(赤ちゃん土俵入り)」も行われ、元気に泣きわめく赤ん坊の姿には大人たちも思わず笑顔を浮かべてしまい、場内は和やかな空気に包まれます。

国の重要無形民俗文化財「嵯峨六斎念仏踊」の奉納

「京都の六斎念仏」は太鼓・鉦(かね)・笛の三種の楽器を用いて地歌や長唄などの伝統邦楽を演奏するもので、京都に伝わる民俗芸能の一つとして国の重要無形民俗文化財にも指定されています。

平安時代の空也上人の踊念仏を起源とし、京都では15か所で伝承されており、「嵯峨六斎念仏踊(さがろくさいねんぶつおどり)」もそのうちの一つ。

「嵯峨六斎念仏踊」の奉納は、女神輿の還御後、16時頃より開始され、17曲奉納されますが、神楽獅子の碁盤の上での逆立ちと、土蜘蛛の精の糸投げが最大の見せ場となっています。

水車とのコラボレーションが見事な京都を代表する「山吹」の名所

松尾大社は京都のみならず関西を代表する山吹の名所としても有名で、4月上旬の桜の季節が終わりに近づくと入れ替わるようにして山吹の花が開花します。

例年の見頃は4月下旬頃で、楼門をくぐってすぐの一ノ井川沿いを中心に八重山吹を中心とした約3000株の山吹の花が咲き乱れます。

中でも一番の見どころは一ノ井川沿いにある水車の周辺で、水車と山吹がコラボレーションした趣きある写真が撮影できる場所として人気を集めています。

また見頃の時期に合わせて「山吹まつり」が開催され、期間中は落語会やフリーマーケット、甘酒無料接待、神前芸奉納「草雲会」、庭園ライトアップ、こいのぼりこどもまつりなどのイベントも行われます。

重森三玲作庭の昭和を代表する庭園「松風苑三庭」

松尾大社の境内の北側には、磐座風の「上古の庭」、平安風の「曲水の庭」、そして鎌倉風の「蓬莱の庭」と、それぞれ趣きの異なった3つの庭園があり、合わせて「松風苑(しょうふうえん)」と呼ばれています。

「松風苑」は昭和を代表する作庭家・重森三玲(しげもりみれい 1896-1975)が長年にわたる庭園研究の集大成としてその生涯の最後に作庭した現代庭園で、三庭に用いられた四国・吉野川産の青石「緑泥片岩(りょくでいへんがん)」は200余個、総工費は1億円にのぼるといい、丸1年の期間をかけて1975年(昭和50年)に完成しました。

「松風苑」の3つの庭は有料で見学でき、曲水の庭と上古の庭へは社務所前の玄関にある庭園受付より入場します。神像館(宝物館)への入場料も込みとなっており、曲水の庭、宝物館手前の即興の庭、神像館(宝物館)、上古の庭、あじさい苑、磐座遥拝所の順番に見学していくことになります。

ちなみにもう一つの蓬莱の庭についてはまったく別の所、二の鳥居と楼門の間の茶店の横にある客殿に入口があるので、忘れないように注意が必要です。

磐座風の「上古の庭(じょうこのにわ)」

701年(大宝元年)の松尾大社の社殿の創建以前にこの地で信仰の対象となっていた、松尾山の頂上付近の古代の磐座(巨岩)を模した庭。

庭の奥にある中央の2つの巨岩は祭神の男女二神を

地面の一面に植えられている都笹(ミヤコザサ)は人の立れない高山の趣を

これを取り囲む多くの岩石は随従する諸神の姿を

それぞれ表現しているといいます。

平安風の「曲水の庭(きょくすいのにわ)」

松尾大社が皇城鎮護の神として朝廷より崇敬され、最も栄えた平安の時代を題材とした庭。

遣水を主体とした庭で、築山の斜面から麓までたくさんの岩を配し、山の麓を御手洗川の清流が七曲がりしながら流れる様子は、平安貴族が行っていた雅な「曲水の宴」の庭を現代風に表現しているといいます。

四方どちらから見ても美しい八方美の姿をしているといい、また春には皐月が花を咲かせて曲水の庭を彩ります。

鎌倉風の「蓬莱の庭(ほうらいのにわ)」

蓬莱とは仙人の住む不老不死の仙界のことで、これに憧れる「蓬莱思想」は鎌倉時代に最も流行したといい、その蓬莱思想が鎌倉時代に代表される池泉回遊式庭園で表現されているといいます。

全体が羽を広げた鶴の形をしているという池に多くの島が点在しており、池に浮かぶ島々を眺めながら庭園を回遊すると、自ら仙界に遊ぶ境地になるのだとか。

夫婦和合、恋愛成就のご利益のある本殿前の「相生の松」

「相生の松(あいおいのまつ)」は本殿の正面左前にある樹齢350年といわれる松の木。

雌雄根を同じくしていることから「相生」と名付けられ、まるで夫婦が寄り添っているように見えることから夫婦和合・恋愛成就のご利益があるとされています。

1956年(昭和31年)と1957年(昭和32年)にそれぞれ天寿を全うした後、1972年(昭和47年)に神意を得て幹に大しめ縄を巻き覆屋に入れて保存されることになったといいます。

ちなみに覆屋の一面には恋愛成就のご利益にちなんだ葵の葉を模したハート型の「ご縁を結ぶ 葵絵馬掛け」が設置されていて、願い事の書かれた同じくハート型の「葵絵馬」がたくさん奉納されています。

交通安全祈願の「車のお祓い所」

境内の南にある南第1駐車場の前に「車のお祓い所」と呼ばれるお堂があり、正月期間を除く原則毎日、車祓いの祈祷の受付が行われています。

「交通安全 御祓所」と書かれ、左側には「安全運転 亀のようにゆっくり 鯉のようにスイスイ」と書かれた看板があり、お堂の両脇を守護しているのは狛犬ならぬ狛亀であるところが、亀を神使いとする松尾大社ならではですね。

神功皇后ゆかりの「月延石」で知られる安産祈願の「月読神社」

「月読神社(つきよみじんじゃ)」は松尾大社の境外摂社の一つで、表参道より二の鳥居をくぐらずに左折し、南へと続く道を400mほど進んだ先にあります。

天照大神(あまてらすおおみかみ)の弟神、素戔嗚尊(すさのおのみこと)の兄神で、塩の満ち引きを司る「月の神」として知られる月読尊(つきよみのみこと)を祭神とする神社ですが、境内には神功皇后(じんぐうこうごう)ゆかりの安産信仰発祥の石「月延石(つきのべいし)」があることから、古くより「安産守護」の社、妊婦の守り神として厚く信仰されています。

有名な「三韓征伐(さんかんせいばつ)」の際に身重だった神功皇后がこの石でお腹を撫で無事応神天皇(おうじんてんのう)を出産した由緒に基づくもので、石は元々は筑紫国にありましたが、その後月読尊の神託を受けた舒明天皇により月読神社に奉納されたと伝えられています。

現在では十二支の11番目で、12日に1度めぐってくる「戌の日(いぬのひ)」毎に安産の特別祈祷が行われおり、祈祷後に授与された白色の「安産祈願石」に名前を書いて月延石の前に供えるという風習があり、月延石の周りに奉納された白い石がたくさん積まれている光景を目にすることができます。