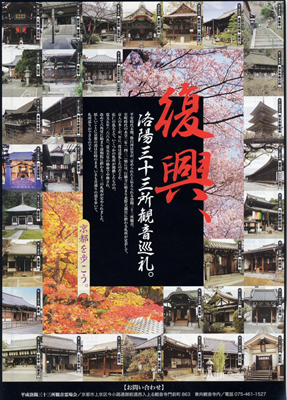

「洛陽三十三所観音霊場」とは

「洛陽三十三所観音霊場(らくようさんじゅうさんしょかんのんれいじょう)」とは、観音菩薩をまつる京都府京都市の三十三箇所の寺院からなる観音霊場。

近畿地方の広域にわたり巡拝が困難な西国三十三所観音霊場に代わるものとして、平安末期に後白河法皇が洛内の観音菩薩を祀る寺院の中から定めたとされている。

室町時代の1431年(永享3年)頃には行願寺(革堂)に始まり、北野天満宮で結願となる三十三所の札所が定着していたが、応仁の乱などで衰退。

江戸時代の1665年(寛文5年)には霊元天皇の勅命によって中興され六角堂に始まり清和院で結願となる三十三所の札所が庶民の間で人気を集めたが、明治維新直後の神仏分離令に伴う「廃仏毀釈」により再び衰退し以後は途絶えていた。

2005年(平成17年)4月4日に復活し、「平成復興」として清水寺で大法要も行われた。