曲水の宴と枝垂れ梅で有名な厄除方除と交通安全の社

平安遷都時に都の南方・裏鬼門を守護する方除の神とされ、平安後期白河上皇が鳥羽離宮で院政を敷くと鳥羽・後白河・後鳥羽の4代150年にわたり繁栄。幕末は鳥羽伏見の戦いで薩摩軍本陣に。

神苑の源氏物語花の庭では梅や桜など四季の植物が楽しめ春と秋には平安時代の貴族の遊びを再現した曲水の宴も開催

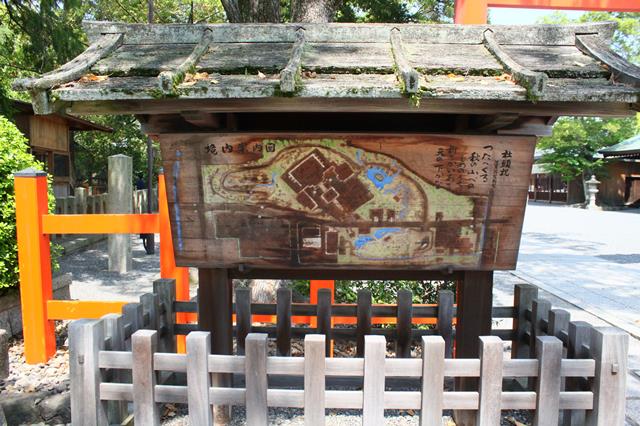

城南宮のみどころ (Point in Check)

京都市伏見区下鳥羽(しもとば)に鎮座し、引越・建築・工事・旅行の際の不安や交通安全などの心配を除く「方除(ほうよけ)の大社」として有名な神社です。

元々は式内社「真幡寸神社」という名前の神社があった場所で、794年の平安京遷都の際に神功皇后(じんぐうこうごう)、大国主命(おおくにぬしのみこと)、国常立尊(くにのとこたちのみこと)を合祀し、都の南方に鎮まり平安京を守護する「城南宮」として創建。以後皇城鎮守の社ととして篤く信仰されるようになります。

平安後期に白河上皇がこの地に壮大な鳥羽離宮を造営して「院政」を開始すると、鳥羽・後白河・後鳥羽の4代150年にわたって政治・文化の中心地となり、城南宮もその鎮守の社として崇敬を集め、祭礼も大いに賑わったといいます。

そしてこの頃盛んに行われていた熊野詣においては出立の地として旅の安全が祈願され、また後代になると京都御所の裏鬼門となったため貴族の「方違(かたたがえ)」の宿所となり、方除けや厄除けの神としても信仰されるようになります。

その後承久・応仁の乱で荒廃しますが江戸期には復興され、中世には上鳥羽・下鳥羽・竹田三村の産土神として地元の人々からも深く信仰を集めたといいます。

幕末には明治時代の幕開けとなった「鳥羽・伏見の戦い」では薩摩軍本陣が置かれた激戦の地で、その加護により旧幕府軍と対峙した薩摩藩を勝利に導きました。

現代においてはとりわけ「交通安全」のご利益で知られていて、町では城南宮の名前の入った交通安全のステッカーを貼っている車をよく目にすることができるほか、7月に自動車の茅の輪くぐりも行われています。

境内には本殿を取り囲むようにして春・平安・室町・桃山・離宮の趣の異なる5つの庭を持つ神苑「楽水苑(らくすいえん)」が広がり、「源氏物語」に登場する100種類以上の植物が植えられていることから「源氏物語花の庭」とも呼ばれ、四季折々の草花を楽しむことができます。

しだれ梅、椿、桜、藤、躑躅、青もみじ、秋の七草や紅葉など見どころは満載ですが、特に枝垂梅の名所として知られ、2月下旬には春の山にて150本余りのしだれ梅が咲き誇り、それに続いて300本もの椿が見事な花を咲かせ参拝客で賑わいます。

また行事も多種多様で、中でも春と秋の年2回、神苑にて行われる「曲水の宴」は平安時代の貴族の遊びを再現したもので、白拍子の舞や和歌が雅に朗詠され、王朝の雅を現代に伝える行事として人気を集めています。

都の南方に鎮まり平安京を守護する皇城鎮護の社として創建

平安遷都前にこの地にあった「真幡寸神社」

創立年代は不詳。

社伝では平安京のできる以前、第14代・仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)の時代に元々この地にあった式内社「真幡寸神社(まはたぎじんじゃ)」に、神功皇后(じんぐうこうごう)の「三韓征伐」の際に船上に立てた旗に息長帯日売尊(おきながたらしひめのみこと)(神功皇后)・八千戈神(やちほこのかみ)(大国主神)の神霊を添えて奉斎したのがはじまりと伝わります。

ちなみに真幡寸神社はこの地が平安京遷都以前から秦氏の勢力圏でであったことから秦氏氏神と考えられているものの、詳しい創建の由緒は不明です。

平安京の南方を守護する「皇城鎮護」の社

794年(延暦13年)の平安京遷都に際しては、平安京の南にあることから都の守り神として国常立尊(くにのとこたちのみこと)を併祀して「城南大神」とし、都の守護と国の安泰を願う朝廷や貴族の信仰を集めます。

ちなみに「城南宮」とは平安京の南に鎮まる宮の意味とされています。

「院政」の舞台として政治・文化の中心に

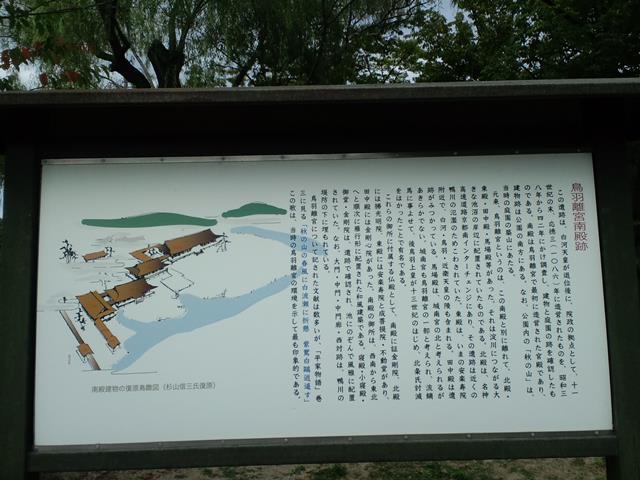

平安後期の1087年(寛治元年)、白河天皇は自らの退位後の居所として、鳥羽の地に2平方キロメートルにも及ぶ「鳥羽離宮(城南離宮)」の造営を開始します。

そして離宮の完成後は鳥羽の地は「院政」の舞台として、鳥羽・後白河・後鳥羽の4代150年にわたって政治・文化の中心地として大いに繁栄しました。

城南宮は離宮の鎮守としてその一部に取り込まれて一層崇められるようになり、祭礼も大いに賑わったほか、代々の天皇や上皇の行幸もしばしばあったといいます。

「方除け」や「厄除けの神としての信仰

平安後期に浄土信仰が盛んになると、古来より修験道の修行の地であった紀伊国の熊野は浄土とみなされるようになり、都の朝廷や貴族の間で「熊野詣」が盛んに行われるようになります。

特に院政期には上皇による参詣が頻繁に行われますが、その際城南宮は「熊野詣出立の地」とされ、度々上皇方の「方除(ほうよけ)」の精進所(しょうじんどころ)にあてられ、旅の安全が祈願されました。

また後代になると京都御所の裏鬼門(西南)を守る神となったことから、方位の災厄から無事であるよう祈願する貴族の「方違(かたたがえ)」の宿所となり、方除けや厄除けの神としても信仰されるようになります。

院政の終焉と武士の時代

その後源氏と平家の台頭と源平合戦を経て、鎌倉幕府が成立すると武士の時代が到来します。

しかしこれを良しとしない後鳥羽上皇は、朝権を回復すべく1221年(承久3年)、鎌倉幕府との間に「承久の乱」を起こしますが失敗。

ここに白河上皇から4代150年にわたって続いた院政は終焉を迎えることとなります。

ちなみに承久の乱の際に後鳥羽上皇が城南流鏑馬の武者揃えと称して兵を集めたのはこの地だったといわれています。

その後応仁の乱などの戦乱で荒廃するも江戸時代になって復興。

江戸時代には「大日本不易太大神宮(おおやまと ふえきだい だいじんぐう)」とも呼ばれ、上鳥羽・下鳥羽・竹田三村の産土神として地元の人々からも深く信仰を集めたといいます。

また城南祭においては3基の神輿が氏子地域を渡御するなどし「餅祭り」とも称され大いに賑いました。

幕末の「鳥羽・伏見の戦い」の戦跡

幕末の1863年(文久3年)に外敵を撃ち払う「攘夷」を強く望んだ孝明天皇による攘夷祈願の行幸があった際には、吹き散り(吹き流し)を賜ったといいます。

その後1868年(慶応4年)に明治維新を決定づけた「鳥羽伏見の戦い」が勃発すると薩摩軍(新政府軍)の本陣が置かれ、城南宮の参道に置かれた薩摩藩の大砲が轟き開戦。

新政府軍の掲げる錦の御旗の前に、旧幕府軍は総崩れとなり新政府軍は大勝利。戦いの後、薩摩勢は城南宮の加護によって勝利を得られたと御礼参りに訪れたといいます。

城南宮の現在

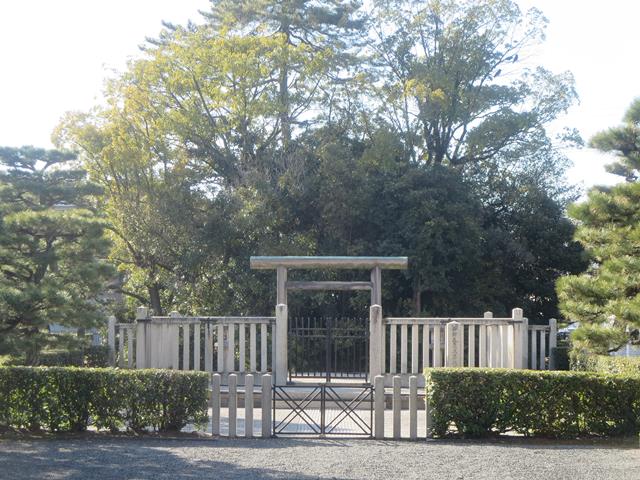

明治維新の後は京都が日本の都でなくなったこともあり、1876年(明治10年)には式内社「真幡寸神社」に比定され、社名も城南宮から「真幡寸神社」に改称されます。

その後現代に入り、1968年(昭和43年)に「城南宮」の名前に復し、「真幡寸神社」は城南宮の境内摂社として境内に新たに社殿を設けて奉祀されることとなり現在に至ります。

「方除けの大社」および「交通安全」の祈願所

「方除け(ほうよけ)」とは?

「方除け(ほうよけ)」とは、方位・方角の障りや家相(家の構造や位置などの地相)からくるあらゆる災いを取り除くよう祈願することをいいます。

日々の暮らしの中で、知らず知らずのうちに悪い方位に行ってしまうことや、家の間取り(家相)が良くないために災いが降りかかるということはよくあります。

方除けが必要なケースは建物の建築・改築工事や引越(転居)、または通勤や通学、営業、旅行など様々ですが、こういったケースで災いが起こるのを未然に防ぎ、不安のない生活が送れるように祈願します。

また家族間においても生まれ年などによって方角の良し悪しはそれぞれ異なるため、なかなか家族全員の吉方位が揃うことはありません。

そのため方位除けのお祓いを受けることで災いを少しでも無難に収め、家庭や人間関係の円満が図れるようにと祈願します。

「方除の大社」としての城南宮

平安後期に浄土信仰が盛んになると、古来より修験道の修行の地であった紀伊国の熊野は浄土とみなされるようになり、都の朝廷や貴族の間で「熊野詣」が盛んに行われるようになります。

特に院政期には上皇による参詣が頻繁に行われますが、その際城南宮は「熊野詣出立の地」とされ、度々上皇方の「方除(ほうよけ)」の精進所(しょうじんどころ)にあてられ、旅の安全が祈願されました。

また後代になると京都御所の裏鬼門(西南)を守る神となったことから、方位の災厄から無事であるよう祈願する貴族の「方違(かたたがえ)」の宿所となり、方除けや厄除けの神としても信仰されるようになったといいます。

このように城南宮は古来より東西南北の四方および北東・南東・南西・北西の四角(よすみ)の八方に加えて、天地を合わせた十の方向を守護する十方円満(じっぽうえんまん)のご利益がある「方除けの大社」として、広く信仰を集めています。

「交通安全」の祈願所

近年では転居や旅行の厄除けから転じて「交通安全」の神としても広く信仰を集めています。

鳥羽の地は都の玄関口である羅城門から真南へ下り淀まで伸びる「鳥羽街道」の途中にあり、また鳥羽街道と鴨川が接する河岸には鳥羽の津が築かれ、鴨川から淀川水運を通じて西国と結ぶ交通の要衝でした。

そして現代においても名神高速道路や阪神高速、国道1号線などの幹線道路が走る交通の要衝であり、交通安全を願う多くの参拝者が訪れ、では城南宮の名前の入った交通安全のステッカーを貼っている車をよく目にすることができます。

境内にある交通安全祈祷殿では一年を通じて交通安全祈祷や車のお祓いの受付を行っており、また毎年7月上旬には全国的にも珍しいという直径5mにも及ぶ大きな茅の輪をくぐる「自動車の茅の輪くぐり」も行われています。

作中に登場する100種あまりの草花が楽しめる「源氏物語の庭(楽水苑)」

昭和を代表する作庭家・中根金作が生涯をかけて作庭

城南宮には本殿を囲むようにして「神苑」が整備されており、正式名称は「楽水苑(らくすいえん)」といって、1961年(昭和36年)に開園された庭園です。

ただし大きな一つの庭になっている訳ではなく、各時代の作庭様式を取り入れた趣きの異なる5つのエリアで構成されおり、それぞれの庭園の情趣を楽しむことができるのが大きな魅力です。

「楽水苑」は「昭和の小堀遠州」と称えられた日本の造園家で作庭家の中根金作(なかねきんさく 1917-95)が設計・施工した庭園です。

島根県の足立美術館庭園やアメリカのボストン美術館の天心園など国内外で300もの庭園を手がけ、京都では城南宮の楽水苑のほかに二条城の「清流園」や妙心寺退蔵院の「余香苑」がよく知られています。

楽水苑は修行の場としての庭ではなく「参拝に来た人々の休息・憩いの場としてほしい」という城南宮の希望に沿って造られたといい、まず初めに作られたのが中根金作が造園家として最初に手掛けた庭園という「室町の庭」と「桃山の庭」で1954~60年(昭和29-35年)の間に造られました。

そしてその後「平安の庭」や「春の山」、そして晩年に「城南離宮の庭」と、生涯をかけて神苑の作庭に携わりました。

「源氏物語花の庭」

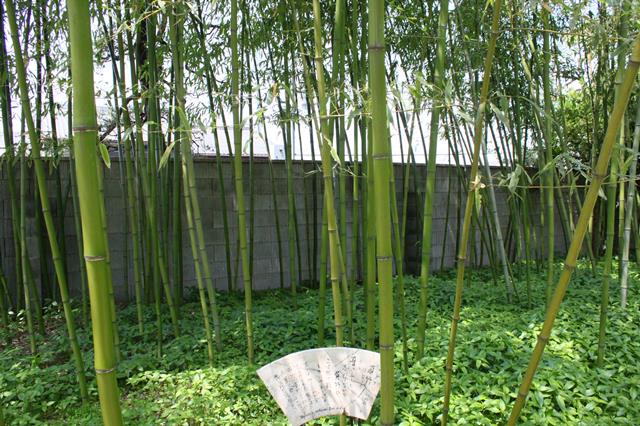

また神苑内には有名な紫式部の「源氏物語」の作中に登場するほとんど全ての植物100余種が植栽されており「源氏物語花の庭(げんじものがたりはなのにわ)」と通称され、四季折々の草花が楽しめる庭園として多くの人々に愛されています。

この点、源氏物語の主人公である光源氏は、その大邸宅「六条院」の中に四季の移り変わりを楽しめる庭園を造り様々な遊びを行いました。

そして平安後期に鳥羽の地で院政を行った白河上皇はこれをモデルとして城南離宮を造営したといわれており、城南宮でもこの由緒にちなんで「源氏物語」ゆかりの花が植栽されています。

神苑の見どころ

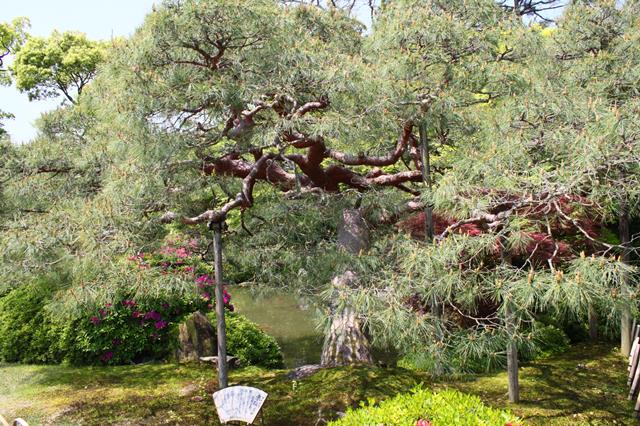

主な見どころとしてはまず2月下~3月中旬にかけて「春の山」で見られる「枝垂れ梅」。早咲きの白から紅梅の順に150本が次々と咲き乱れ息を飲むような美しさです。

見頃の時期に合わせて同じ時期に境内の各所に咲く椿と合わせた「しだれ梅と椿まつり」も開催されます。

また「平安の庭」は曲水の中に苔の庭が広がり、春にはアヤメや山吹、秋には萩やススキなどが楽しめるほか、苔とのコントラストが絶妙な新緑の時期や秋の紅葉の時期がおすすめです。

春と秋には「曲水の宴」が開催され、平安貴族の雅な宴が再現され多くの見物客で賑わいます。

南側に移動しまず「室町の庭」は池泉回遊式の池を泳ぐ鯉が優雅で、4月から5月にかけて藤とツツジが競演するように咲き、秋の紅葉の時期も見逃せません。

「桃山の庭」はソテツの木と刈り込みを中心とした芝生の庭が映える新緑の時期がおすすめで、4月には桜、5月にはつつじも美しい花を咲かせます。

また室町の庭と桃山の庭の間にはお茶席「楽水軒」が設けられており、巫女さんが出してくれるお菓子とお抹茶を味わいながら庭園を楽しむことができます。

城南離宮の庭へ向かう途中の参道には新緑の頃にカキツバタが見頃になり、最後の「城南離宮の庭」では院政時代に栄えた離宮のたたずまいを再現した枯山水の庭園をじっくり見届け、庭園を後にします。

平安貴族の雅な宴を再現した「曲水の宴」

「曲水の宴(きょくすいのうたげ)」は、奈良から平安にかけて宮中で催されていた風流な歌会を再現した行事です。

古くは中国大陸や朝鮮半島でも行われていた行事で、京都では上賀茂神社のものもよく知られていますが、城南宮では約40年ほど前から春と秋の年2回、4/29の昭和の日と11/3の文化の日に神苑・楽水苑内の平安の庭にて開催されています。

平安王朝の雅を伝える行事として新聞やテレビなどでも取り上げられる、京都を代表する年中行事の一つです。

平安の庭を緩やかな曲線を描きながら流れる遣水(やりみず)のほとりに、色とりどりの平安時代の装束を身につけた7名の歌人が間を開けて座ります。

次いで水干(すいかん)姿の2人の童子が盃にお神酒を注ぎ、おしどりの姿を象った「羽觴(うしょう)」と呼ばれる盃台に載せて川上から次々に流していきます。

琴の音色が雅に響く中、歌人たちは歌題にちなんだ和歌を盃が目の前を通り過ぎる前に詠み、短冊にしたためた後、目の前に流れて来た羽觴を取り上げて盃を飲み干します。

全員が盃を飲み干すと童子によって短冊が集められ、その後神職たちにより平安時代さながらに節をつけて朗詠され、次々神様に奉納されていきます。

歌会の始まる前には白拍子の舞も披露され、また当日は神苑「楽水苑」も無料公開されます。

一年間の建築工事の無事を祈願して年の始めに開催される「釿始式」

方除けで知られる城南宮は、建築の守護神でもあり、毎年年始の1/5に一年間の建築工事の無事と会社・企業の繁栄を祈願して「釿始式(ちょうなはじめしき)」と呼ばれる建築道具の使い初めの儀式が行われます。

神事は正午12時頃より神楽殿表舞台にて開始され、烏帽子姿の宮大工が様々な大工道具を使って一本の大きな柱を仕上げていく工程が、古式に則った所作で表現されていきます。

最初は「鋸(のこぎり)」で柱を切って長さを揃え、次に「指金(さしがね)」で寸法を測って墨を入れ、それから儀式の名前の由来にもなっている荒削道具の「釿(ちょうな)」で木を削り、最後に槍鉤(やりかんな)で木材の表面を整えていきます。

釜の湯を笹の葉で飛ばし無病息災を願う新春恒例の「湯立神楽」

「湯立神楽(ゆたてかぐら)」とは、煮えたぎる大釜の湯を笹で散らす事によって邪気を祓い、無病息災を祈願する神事です。

この神事で使用される大釜には「文政六年癸未(1823年)」の銘と城南宮の神紋「三光の紋」が刻まれており、また現在は使われていないものの神社には更に古い「元禄4年(1691年)」の銘をもつ大釜も残っているといい、歴史の古さが窺えます。

戦後に一時中断した時期があったものの1979年(昭和54)に再興され、以後は毎年行われいて新春恒例の行事として人気を集めています。

神事は14:00より開始となり、まず拝殿にて神楽鈴や扇を手に4人の巫女が祓神楽「扇の舞」と「鈴の舞」を奉納します。

その後本殿前に設けられた斎場にて襷(たすき)掛けをした巫女が大釜を清めた後、釜の湯を笹の葉で勢いよく散らす「笹の舞」でクライマックス。

この湯しぶきを浴びると邪気が祓われ、無病息災で過ごすことができるといわれています。

また使用された笹の葉を持ち帰れば幸運に恵まれるともいわれており、湯立神楽終了後に笹にはお守りをつけた「福笹」の特別授与も行われ、参拝者は競うように行列を作ります。

毎年2/11に開催されるのが珍しい「城南宮七草粥の日」

1/7の人日の節句の日の朝に無病息災・延命長寿を願って7種類の野菜(春の七草)を刻んだお粥を食べる伝統行事のことで、御存じのとおり現在も正月の食べ過ぎ・飲み過ぎで弱った胃袋を整える意味も込め広く食されています。

この点「城南宮七草粥の日(じょうなんぐうななくさがゆのひ)」は日にちが一般的な新暦の1/7ではなく、旧暦の正月である節分(現在の2/3)を基準とし、旧暦の正月7日(現在の2/10)に近い祝日の2/11に行われています。

セリ、ナズナ、スズナ、スズシロなど昔ながらの春の七草が神前に供えられた後、斎館にて神様のお下がりの七草を粥にした「七草粥」が参拝者に有料にて授与されます。

ちなみに春先に若菜を贈り息災を願う風習は「源氏物語」の若菜の巻にちなんだもので、熱々の七草粥を食べて植物のみずみずしい力を体内に摂り入れることで、春の気病、夏の疫病、秋の痢病、冬の黄病を予防し、無病息災・延命長寿を祈願します。

館内では七草を刻む時に歌われるという「唐土(とうど)の鳥が 日本の土地に 渡らぬ先に 七草なずな テッテッテロロロ…」という囃子歌が繰り返し流れており、和やかな雰囲気の中で粥を食すことができます。

また別途神苑の拝観料金が必要ですが、神苑「楽水苑」こと「源氏物語花の庭」では、春の七草を見ることもできます。