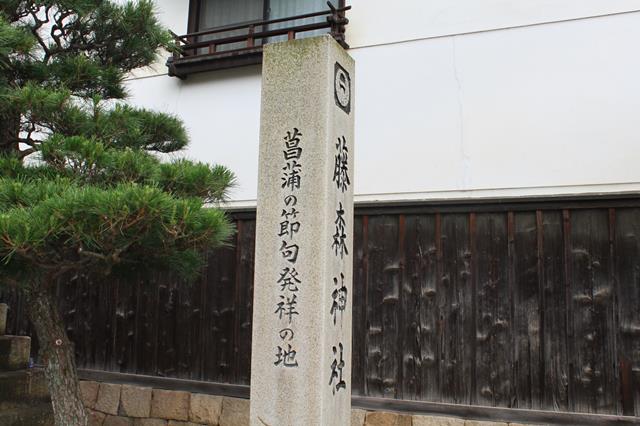

藤森神社とは?(基本データ)

- 名前

- 藤森神社(ふじのもりじんじゃ)

- エリア

- 伏見・桃山

- ジャンル

-

寺社 紫陽花 名水 伏見名水 腰痛 必勝祈願 伏見五福 十六社朱印 珍しい狛犬 新撰組 鳳輦・神輿 夏越祓・茅の輪 火焚祭 初詣 節分祭 茶会・献茶祭 生け花展・献花祭 蹴鞠 縁日・市 神楽 御弓神事 駈馬・流鏑馬

- 建立・設立

- 203年(神功摂政3年)、三韓征伐から凱旋した神功皇后が深草藤森の地に軍旗を立て兵具を納め塚を作り祭祀を行ったのが起源

759年(天平宝字3年)、藤尾(現在の伏見稲荷神社付近)の地に日本書紀の撰者で日本最初の学者としても知られる舎人親王を祀る「藤尾社」を創建

794年(延暦13年)、第50代・桓武天皇より弓兵政所の称号が授けられ、遷都奉幣の儀式が執り行われる

800年(延暦19年)、塚本の地に桓武天皇の弟で藤原種継暗殺事件に連座して非業の死を遂げた早良親王を祀る神社「塚本社」を創建

1438年(永享10年)、後花園天皇の勅令により、室町6代将軍足利義教が藤尾社を藤森の地に遷して合祀し、東殿となる

1470年(文明2年)、応仁の乱で焼失した塚本社が藤森の地に合祀され西殿となる、この際に「藤森神社」と改められる - 祭神

- 以下の12柱を祀る

[本殿(中座)]

├主祭神・素盞鳴命(すさのおのみこと)

├別雷命(わけいかずちのみこと)

├日本武尊(やまとたけるのみこと)

├応神天皇(おうじんてんのう)

├仁徳天皇(にんとくてんのう)

├神功皇后(じんぐうこうごう)

└武内宿禰(たけのうちのすくね)

[東殿(東座)]

├舎人親王(とねりしんのう)

└天武天皇(てんむてんのう)

[西殿(西座)]

├早良親王(さわらしんのう)

├伊豫親王(いよしんのう)

└井上内親王(いがみないしんのう) - ご利益

- 勝運・馬・学問

- 例祭

- 5/5(藤森祭)

他に節分祭並追儺式(2/3)、駈馬神事(5/5)などが知られる - 神紋・社紋

- 上がり藤に一文字

- 札所等

- 伏見五福めぐり

京都十六社朱印めぐり - アクセス

- 駐車場

- バス10台分 無料

自家用車50台分 無料 - 拝観料

- 境内自由

■紫陽花苑(第一紫陽花苑・第二紫陽花苑共通券)

└入苑料 300円(団体250円)

※団体割引は30名以上 - お休み

- 無休

- 拝観時間

- 9:00~16:00

- 住所

- 〒612-0864

京都府京都市伏見区深草鳥居崎町609 - 電話

- 075-641-1045

- FAX

- 075-642-6231

- 公式サイト

- 勝運・学問と馬の神社 藤森神社

藤森神社 Twitter

藤森神社 京都十六社朱印めぐり

藤森手づくり市 Facebook