お稲荷さんと千本鳥居で有名、全国の稲荷神社の総本山

711年創建、全国4万の稲荷神社の総本山。商売繁盛・五穀豊穣のご利益で知られ初詣客数は近畿最多全国4位。朱色の鳥居がトンネル状に連なる千本鳥居で有名だが稲荷山の境内全体をお山巡りすれば1万基に。狛狐など随所に狐の姿。秀吉寄進の楼門、奥の院のおもかる石、門前には名物の稲荷寿司や雀の丸焼きも

伏見稲荷大社のみどころ (Point in Check)

全国3~4万社あるといわれ、「お稲荷さん」の愛称で庶民信仰の社として最も親しまれていると言われているのが「稲荷神社」。

その稲荷神社の総本宮が京都・伏見にある「伏見稲荷大社」で、商売繁盛・五穀豊穣のご利益で広く知られているほか、正月の初詣客でも全国4位・近畿1位(2010年のデータによる)、また近年は外国人観光客の人気ランキングでも1位となるなど、近年より一層注目を集めている神社です。

その歴史は非常に古く、創建された711年(和銅4年)といえば奈良の平城京に都が遷された翌年、まだ平安京に都がなかった時代です。2011年(平成23年)には創建1300年を迎えました。

京都の中心部の東南、東山三十六峰の最南端に位置し、稲荷山全体が境内のため神社の敷地は広大。

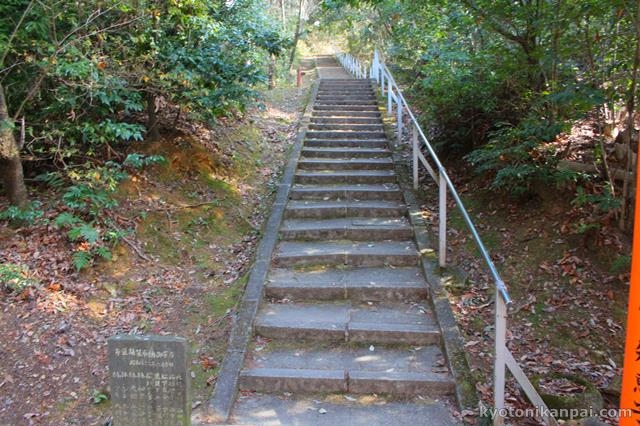

まず入口にある豊臣秀吉が寄進したという楼門をくぐり抜けると重要文化財に指定されている本殿があり、更にその背後にある石段を登ると有名な「千本鳥居」と呼ばれる鳥居のトンネルの前に出ます。

そこから千本鳥居をくぐると通称「奥の院」と呼ばれる奥社奉拝所に出ますが、ここには願い事を念じてから持ち上げた時に感じる重さが、自分が予想していたよりも軽ければ願いが成就し重ければ成就は難しいという「おもかる石」という石灯籠もあるので要チェックです。

そしてこの奥の院から更にお山への参道が続き、そこもたくさんの鳥居があるのですが、距離にして約4キロメートル、2時間ほどかかり、しかも上りの石段がずっと続くため、奥の院までで参拝を終える方も多いようです。

711年(和銅4年)、稲荷山に鎮座

「山城国風土記」逸文によると、ある日のこと、稲を積んで富裕となった渡来系の有力豪族の棟梁・秦伊呂巨(具)(はたのいろぐ)が餅を的にして矢を射かけた所、餅は白い鳥に姿を変えて飛び去ってしまいます。

ところがその白い鳥が舞い降りた山(稲荷山)には不思議なことに稲が豊かに実ったことから、伊呂巨は自らの行いを反省しその場所に社を建立、これが神社のはじまりといわれています。

「稲荷(いなり)」の名前もこの稲が生えた「稲生(伊禰奈利)(いねなり)」という故事に由来しているといわれています。また「大社」と名付けられたのは、終戦後の近代社格制度の廃止に伴って社名が「稲荷神社」となると他の多くの稲荷神社と混同をきたすことから、それを避けたためといわれています。

五穀豊穣に商売繁盛、全国に3~4万あるといわれる稲荷神社の総本山

「お稲荷さん」として親しまれる稲荷神を祀り、五穀豊穣、商売繁盛、産業興隆、家内安全、交通安全、芸能上達のご利益があります。

平安時代の942年(天慶5年)に最高位である正一位の神階を授与されており、式内社(名神大社)、二十二社(上七社)の一社。

旧社格は官幣大社で、戦後より神社本庁(伊勢神宮を本宗とする)に属さない単立神社となりました。

稲荷神社のシンボル、神の使いであるキツネ

伏見稲荷大社では狛狐をはじめ、境内のいたる所にキツネの像が見られますが、これは稲荷大神の使いがキツネであることに由来します。

なお稲荷大神の使いであることから目には見えず、色は無色透明(白狐)なのだとか。

代名詞の「千本鳥居」をはじめ境内のいたる所に朱色の鳥居

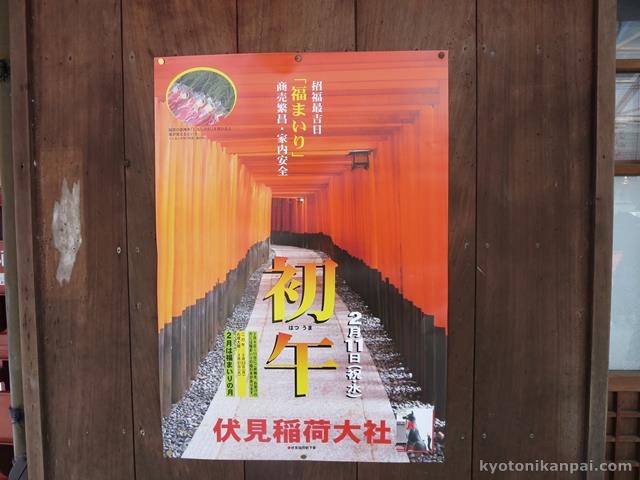

本殿の奥の石段を上がった所には鳥居のトンネルで有名な「千本鳥居」がありますが、これらは参拝者によって奉納されたもの。

鳥居を奉納する習慣は江戸時代以降に広がったものといわれ、願い事が叶った(通った)お礼の意味を込めて行われるようになったのだとか。

ちなみに「千本鳥居」は1000本と名は付いてはいるものの、鳥居の数は稲荷山の境内全体に渡って約1万基ともいわれる数が存在するそうです。

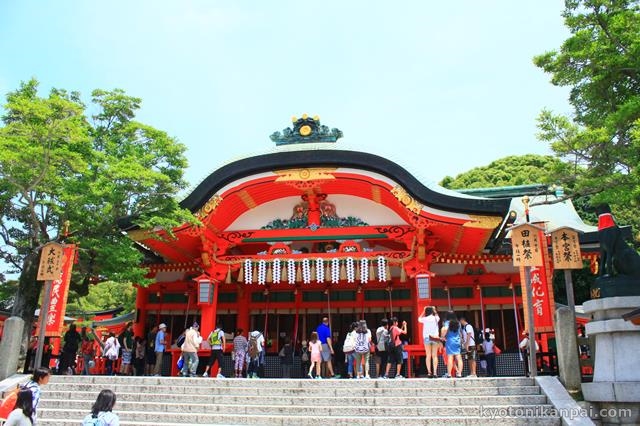

豊臣秀吉寄進の楼門など朱塗りの社殿が印象的

大鳥居をくぐった所にある色鮮やかな朱色の楼門は、1589年に天下人・豊臣秀吉が寄進したもの。

また楼門のすぐ奥にある本殿は1499年に再建され、ともに重要文化財に指定されています。

2011年(平成23年)の御鎮座1300年を迎えるにあたっては、数年をかけて大規模な改修工事も行われ、社殿や参道などが整備されました。

奥の院名物「おもかる石」

千本鳥居を抜けた所にある奥社奉拝所(奥の院)には、石の重さが自分の想像したものより軽ければ願い事が叶い、重ければ叶い難いとされる「おもかる石」があり名物として知られています。

稲荷山全体が境内、お山めぐりやお滝場めぐりも

奥社奉拝所の先には、稲荷山の最高峰の一ノ峰までの「お山めぐり」と呼ばれる巡拝コースが続いています。

距離にして約4km、所要時間は2時間以上かかりますが、千本鳥居を凌ぐ無数の鳥居をくぐり抜け、お山の参道の途中にある「四ツ辻」からは京都市内の景色が一望できるなど、伏見稲荷の深い魅力を体験できます。

弘法大師空海とのつながり─世界遺産・東寺の守護神

伏見稲荷大社は五重塔で知られる世界遺産の東寺(教王護国寺)の守護神でもあります。

これは一説には827年(天長4年)に淳和天皇の病気の原因が五重塔を建てた際に稲荷山の木を切ったためと判明し、神の怒りを鎮めるために従五位の下の官位を与えたことがきっかけで、942年(天慶5年)に最高位である正一位の神階、963年(応和3年)には守護神と定められたといわれています。

また東寺を下賜された真言宗の祖・弘法大師空海が稲荷山から現在地に稲荷神を勧請し現在の伏見稲荷の基礎を作ったともいわれていて、明治期の廃仏毀釈までは東寺の末寺・愛染寺も存在していたなど、現在も両者は深く関わりを持ち続けているそうです。

そのせいもあってか、稲荷山境内にはお滝場など修験道の修行をするにぴったりと思われるような景観がいくつも残されています。

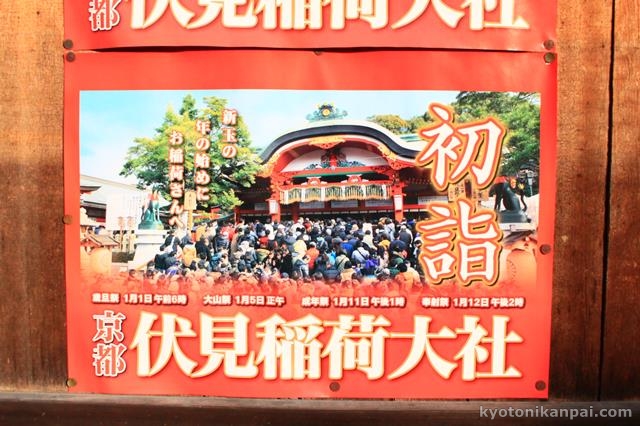

初詣の参拝者数は近畿最多・全国でも4位

初詣の参拝者数は2010年(平成22年)のデータで約270万人を数え、近畿地方の社寺で最多、全国でも4位を誇ります。

外国人に人気の日本の観光スポットで3年連続の1位

世界最大の旅行口コミサイトとして有名な「トリップアドバイザー」が旅行者からの口コミをもとに集計した「行ってよかった外国人に人気の日本の観光スポット」のランキングで、2014年の日本国内の第1位に選ばれたことで大いに注目を集めました(その後2015年・2016年にも3年連続で第1位に選ばれています)。

有名な千本鳥居の神秘性や、拝観料が不要で稲荷山全体の広大な境内を自由に歩き回ることができ、かつ閉門時間もなく参拝時間が自由、更にはJR(京都駅から)と京阪電車(祇園四条駅または阪急河原町駅から)によるアクセスにも優れているなどの理由が挙げられているようです。

伏見稲荷大社の施設案内

広大な稲荷山全体を境内とし、麓は主に一ノ鳥居から楼門を経て本殿まで一直線に並ぶ伽藍と本殿の背後から千本鳥居でつながれた奥の院(奥社奉拝所)で構成され、千本鳥居を体験して奥の院までで帰る参拝者の方も多いかと思います。

奥の院の先には稲荷山の最高峰の一ノ峰までの「お山めぐり」と呼ばれる巡拝コース(稲荷山御神蹟参拝)があるのですが、こちらは約4kmの道のりで2時間以上かかります。

ちなみに稲荷山は東山三十六峰の最南端に位置する標高233mの山で、山頂は三ヶ峰と呼ばれたように西から順に三ノ峰・二ノ峰・一ノ峰の三つで構成され、順番に高くなっていくとのこと。

古くから神の降臨地としてこれらの峰には社や古墳がありましたが、応仁の乱で焼失した後は再建されず神蹟となったのだそうです。

しかし明治時代に入ると三ヶ峰を含めた「七神蹟地」には親塚が建てられ、更にそれを囲むように信者たちの手により無数の小さな「お塚」も建てられるなどして、今やその数は数万にのぼるともいわれています。

また江戸時代以降には願い事が叶ったお礼に鳥居を奉納する習慣が広がり、この頃から参道に朱塗りの鳥居がトンネル状に続く景観が形作られていきました。現在のこれらの鳥居は現在稲荷山全体で1万基あるといわれていて、無数の鳥居が神秘的な景観を作り出しています。

御本社(稲荷山山麓)

-

-

第一鳥居(だいいちとりい)

表参道の入口にある朱色の鳥居で、1972年(昭和47年)の奉建と記されている。

鳥居の手前右側に「伏見稲荷大社」の石標に狛狐の姿も。

JR稲荷駅に面しているほか、入口の向かいにはコンビニエンスストアもある。

-

-

社号標と狐像

JR稲荷駅前、第一鳥居のすぐ右手にある「伏見稲荷大社」の社号標と狐の像。

社号標の裏には1948年(昭和23年)12月建立の刻印。

狐の像は金色の稲穂をくわえて尻尾と後ろ脚を宙に浮かせた躍動感のあるポーズをしている。

またすぐそばにはソメイヨシノの木があり、桜の季節には見事な花を咲かせる。

-

-

熊野社(くまのしゃ)

末社、重文(附指定)、表参道の入って左側、三社が並ぶうちの一番左に位置。

祭神は伊邪那美大神(いざなぎのおおかみ)。

1694年(元禄7年)に建造され、幾度かの移築を繰り返し1959年(昭和34年)に現在地に移された。

平安末期に流行した熊野御幸において上皇らが稲荷奉幣を行った際に立ち寄り拝礼したと伝わる。

-

-

藤尾社(ふじおしゃ)

末社、重文(附指定)、表参道の入って左側、三社が並ぶうちの真ん中に位置。

祭神は日本書紀を編纂したことで知られる舎人親王(とねりしんのう)。

1589年(天正17年)の社図に初出、その後1680年(延宝8年)に天皇塚の崩れた跡に小社を新築して藤尾社が創建された。

-

-

霊魂社(れいこんしゃ)

表参道の入って左側、三社が並ぶうちの一番右に位置。

1867年(慶応3年)の建立で、瑞穂講社ならびに講務本庁の特別崇敬者等、伏見稲荷に係り深い物故者の霊が合祀されている。

-

-

石標

熊野社・藤尾社・霊魂社の社のある参道北側(楼門を正面に見て左側)のスペースの脇にある石標。

「官幣大社 稲荷神社」と刻まれている

-

-

儀式殿(ぎしきでん)

第一鳥居から表参道を入って左側、上空から見ると八角の星形の形をしている近代的な建物。

御朱印受付所のほか、七五三の撮影に使われるスタジオなどもある。

本宮祭の際には献画展の会場にもなる。

-

-

参拝者の宿泊施設、一人でも団体でも気軽に利用でき、最大100名が宿泊可能。

1階にはホールがあるほか食堂も営業している。

-

-

御幸道(裏参道)

表参道の北側、石畳の参道で左右にはたくさんの商店や食べ物屋が軒を連ねる伏見稲荷参道商店街の中核をなす。

-

-

石鳥居

裏参道(御幸道)の途中にある。

-

-

御幸道を中心とした商店街。

門前名物のいなり煎餅や伏見人形、すずめ、うづら焼き鳥やいなり寿司などの伏見稲荷独特のものから、八つ橋や京野菜といった京都の土産などたくさんの店が軒を連ねる。

-

-

鳥居

裏参道(御幸道)の終点、楼門の北側に出る、すぐ目の前に手水舎と警衛所があり、左に続く石段を上がっていくと本殿の北側に出る。

-

-

警衛所(けいえいしょ)

第二鳥居をくぐり楼門の手前左、手水舎の向かいにある。

-

-

車祓所

第二鳥居と楼門の手前右側にある、交通安全のお祓いが行われる場所。

-

-

第二鳥居(だいにとりい)

楼門のすぐ手前にある朱色の鳥居。

-

-

手洗所

警護所南側、第二鳥居のすぐ左側(北側)にある手洗所(トイレ)。

2016年5月から6月にかけて洋式便所への改修工事が行われた。

-

-

楼門(ろうもん)

重文、本殿への入口、豊臣秀吉が母・大政所の病気平癒を願い1589年(寛永12年)に寄進し再建された。

門の左右には「随臣(ずいじん)」と呼ばれる右大臣、左大臣の像が納められている。

両脇に宝珠と鍵を加えた狛狐の像、左右の北廻廊・南廻廊も重文。

-

-

狛狐

楼門の両脇を守護する狛狐の左側の像で、口にくわえているのは鍵。

ちなみに狐がくわえているものは主に4種類、玉鍵信仰の玉(宝珠)(財宝を象徴し金運上昇)と鍵(米を収める蔵を象徴し人と人とを繋ぐ)、それに稲穂(五穀豊穣を象徴)や巻物(智恵を象徴)があり、他に子狐(子宝を象徴)をくわえたものもあるという。

-

-

狛狐

楼門の両脇を守護する狛狐の右側の像で、口にくわえているのは玉。

-

-

手水舎(ちょうずや・てみずや)

楼門の左手前にある。

参詣者が手や口をすすぎ清める場所。

-

-

前川佐美雄歌碑(まえかわさみお かひ)

楼門の右手前にある歌碑で、「あかあかと ただあかあかと照りゐれば 伏見稲荷の 神と思ひぬ」と歌われている。

前川佐美雄(1903-90)は主に昭和期に活躍した奈良県出身の歌人。

-

-

御鎮座一千二百五十年奉祝大祭記念の碑

楼門の右手前にある記念碑。

1961年(昭和36年)に御鎮座1250年になるのを機に奉賛会が組織され、数々の記念事業が企画され3月15日から21日までの7日間、奉祝の大祭が行われたことを記念したもの。

-

-

外拝殿(げはいでん)(舞殿)

重文、楼門を入ってすぐ目の前にある建物。

楼門と同時期の1589年(天正17年)に建造され、当初は四間四方だったが、稲荷祭の時に5基の神輿を並べるため江戸末期の1840年(天保11年)に間口五間奥行三間に改築された。

軒下の吊灯籠は牡羊座・牡牛座・双子座・蟹座・獅子座・乙女座・天秤座・蠍座・射手座・山羊座・水瓶座・魚座のいわゆる「黄道十二宮」を表したもの。

-

-

境内にあるが独立した神社で楼門をくぐって右側、外拝殿の南に位置。

伏見稲荷大社の社家出身で国学の四大人として知られる江戸中期の国学者・荷田春満(かだのあずままろ)を祀り学業成就にご利益がある。

右隣には春満誕生の居宅と伝わる「荷田春満旧宅」も。

-

-

荷田春満旧宅(かだのあずままろきゅうたく)

境内の南、楼門をくぐって右側、外拝殿の南にあり伏見稲荷大社の社家出身の国学者・荷田春満を祀る東丸神社の右隣に位置。

春満の生家とされる平屋建・書院造の建物で、その死後一部焼失したものの書院・神事舎・門・塀など当時の遺構がよく残っており、1922年(大正11年)に国の史跡に指定。

-

-

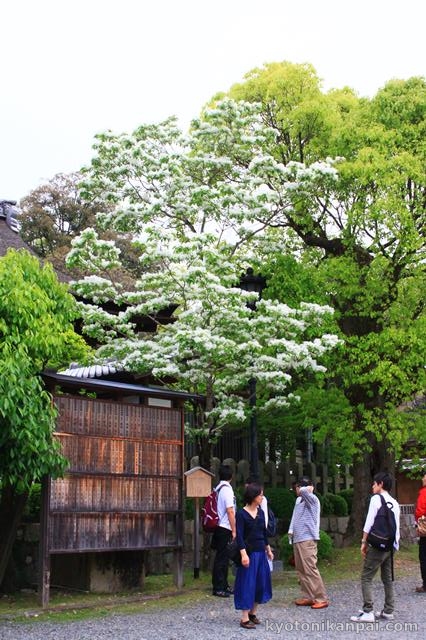

なんじゃもんじゃの木

楼門をくぐって外拝殿を右奥に進んだ先、御茶屋の手前にある木。

「なんじゃもんじゃ」とは見慣れない、あるいは珍しい植物に対して地元の人が名付けた愛称のことで特定の植物を指すものではないが、ヒトツバタゴ(一つ葉田子)を指すことが多く、伏見稲荷のものもヒトツバタゴ。

ヒトツバタゴは、中国・台湾・朝鮮半島や、日本では対馬や愛知県・岐阜県の木曽川流域にしか見られない希少種で、毎年5~6月頃に白色で円錐状の集散花序を小枝につける。

-

-

御茶屋(おちゃや)

重文、楼門をくぐって右に進んだ奥に位置する旧宮司邸宅。

後水尾上皇より下賜され1643年に仙洞御所より移築。

1600年代初期の建造で通常非公開だが、「呈茶所 松の下屋」として限定公開されることもある。

-

-

神楽殿(かぐらでん)

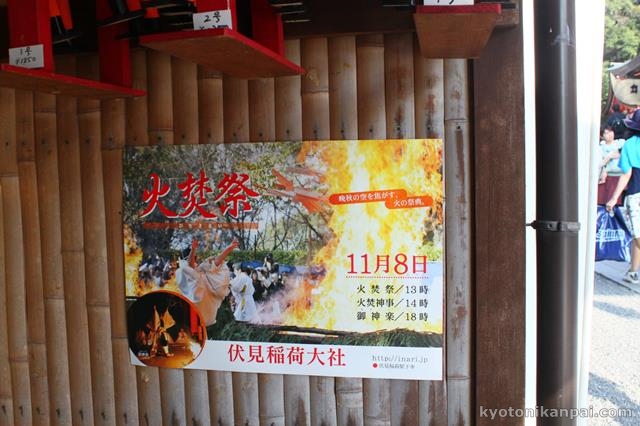

本殿南側、1882年(明治15)に能楽殿として建造。

11月の火焚祭の際に奉納狂言が行われるほか、毎日のように神楽が奉納されていて、舞や神鈴、笛や琴の音が聴こえてくる。

建物は撮影可能だが、神楽は撮影不可なので注意。

-

-

神饌所(しんせんしょ)

本殿裏の奥、神楽殿の左側に位置。

「神饌」とは神様の食事のことで、その支度をするための場所。

-

-

神輿庫

本殿裏の奥、神楽殿の左側に位置。

5/3の例祭・稲荷祭で使用される5基の神輿(みこし)が収められている(伏見稲荷大社に祀られる5柱の神に対応)。

-

-

内拝殿(ないはいでん)

本殿前、1694年の造営時に本殿に付け加えた唐破風朱塗向拝を1961年に本殿から切り離され現在の形に。

-

-

本殿(ほんでん)

重文、1468年(応仁2年)3月に応仁の乱で焼失、大乱が鎮まったのち1492年(明応元年)2月に修造、1494年(明応3年)6月に本殿壁修理、1499年(明応8年)11月23日に遷宮され再興。

「稲荷造」とも称される五間社流造(本殿の棟から前拝への屋根が極めて長い形式)で、軒下に桃山時代の豪華な彫刻が施されている。

-

-

お山遥拝所

本殿の裏にある、稲荷山山頂の方向にある。

遥拝所とは遠く離れた所から神仏を拝むために設けられた場所のことで、稲荷山の遥拝所は奥の院にもある。

-

-

権殿(ごんでん)(若宮)

重文、内拝殿の左奥、本殿の隣に位置(講務本庁との間)

1499年の「明応遷宮記録」の中に記録があり、現在の建物は1635年(寛永12年)に再建、1959年(昭和34年)に東北側に移築。

本殿を一回り小さくした五間社流造の仮殿で、社殿を修理する際などに仮の本殿とされる場所。

この建物の左にある朱塗りの鳥居をくぐり石段を上ると奥に千本鳥居の入口へ通じている。

-

-

境内図

楼門の左にある石段を上がった所にある境内図。

-

-

手洗所

授与所と参拝者休憩所の裏側、社務所の左横にある手洗所。

-

-

参拝者休憩所(さんぱいしゃきゅうけいじょ)

楼門をくぐって外拝殿の左奥、授与所の手前にある参拝者用の休憩所。

手前には4月に見事な花を咲かせる枝垂桜がある。

-

-

授与所(じゅよしょ)

本殿のすぐ横(北側)、各種祈願の受付やお札、お守りなどの授与などが行われている。

-

-

社務所(しゃむしょ)

本殿北側、鳥居の奉納を受け付けている。

2012年には御鎮座1300年奉祝記念事業の一環として池泉回遊式庭園の「社務所庭園」が作庭された。

-

-

講務本庁(こうむほんちょう)

伏見稲荷大社講務本庁は、全国各地の稲荷信仰者により組織された団体で「稲荷大神の神徳を宣揚し、敬神尊祖の美風を涵養して、大社の隆盛を図る」という設立目的で運営されている。

-

-

鳥居

権殿と社務所の間にあり、本殿の方から千本鳥居や玉山稲荷社などへ向かう石段の手前にある朱色の鳥居。

両脇を左側が巻物、右側が玉をくわえた狛狐が守護している。

-

-

長者社(ちょうじゃしゃ)

末社、重文(附指定)、権殿左脇の石段を登って奥宮や千本鳥居へ向かう途中、すぐの左側にある複数の末社の一番手前。

1499年の「明応遷宮記録」に境内社として記録、天正の社頭図にも本殿北方に描かれており、現在の建物は江戸初期の1694年(元禄7年)以前からある建物を現在地に移したもの。

伏見稲荷の旧社家で大社創建に関係の深い秦氏祖神を祀る。

-

-

荷田社(かだしゃ)

末社、重文(附指定)、権殿左脇の石段を登って奥宮や千本鳥居へ向かう途中、すぐの左側にある複数の末社の下から2番目。

1176年(安元2年)に荷田氏の祖・荷太夫没後、稲荷山の命婦社の南に社を造り霊魂を祀る、1499年の「明応遷宮記録」にも記録が残り、1694年(元禄7年)に現在地に再興。

伏見稲荷の旧社家で大社創建に関係の深い荷田氏祖神を祀る。

-

-

五社相殿(ごしゃあいどの)

5つの末社の相殿、重文(附指定)、権殿左脇の石段を登って奥宮や千本鳥居へ向かう途中、すぐの左側にある複数の末社の下から3番目。

古くは1459年(長禄3年)の記録に現れる若王子社をはじめ境内に祀られていた5社を1694年(元禄7年)に現在地に移築。

八幡宮社(祭神・応神天皇)・日吉社(祭神・大山咋神(おおやまくいのかみ))・若王子社(神祭・若王子大神)・猛尾社(神祭・須佐之男命(スサノオノミコト))・蛭子社(祭神・事代主神(ことしろぬしのかみ))。

-

-

両宮社(りょうぐうしゃ)

末社、重文(附指定)、権殿左脇の石段を登って奥宮や千本鳥居へ向かう途中、すぐの左側にある複数の末社の下から4番目。

1589年(天正17年)の社頭図に再興の記録、その後1694年(元禄7年)に現在地に再興。

祭神は伊勢神宮の祭神・天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)および豊受皇大神(とようけのおおかみ)。

-

-

玉山稲荷社(たまやまいなりしゃ)

末社、末社があるエリアの石段を上がって正面に位置。

1875年(明治8年)の建立、玉山稲荷大神(たまやまいなりおおかみ)を祀る。

江戸中期の1708年(宝永5年)に東山天皇が宮中の鎮守として稲荷社を勧請、その崩御後は天皇に仕えた松尾の月読神社の社家・松室重興が預かり、1716年(享保元年)に左京区高野の私邸内に遷座。

明治維新後の1874年(明治7年)に諸般の都合で伏見稲荷の若宮殿に遷座され、翌年末社とされた。

-

-

供物所(くもつしょ)

1859年(安政6年)、稲荷山に座す神々への供物をする場所として建立。

正面中央の格子戸の下部に開口部があり、供物を外部から差し入れられる特異な形式を持つ。

-

-

神馬舎(じんめしゃ)

玉山稲荷社の右隣にある神馬舎で、中には白い神馬像が納められている。

ニンジンが供えられていることも多い。

-

-

鳥居

玉山稲荷社から千本鳥居へ向かう石段の途中にある朱色の鳥居。

鳥居の右手付近には屋台が出ていることが多い。

-

-

神馬舎(じんめしゃ)

玉山稲荷社から千本鳥居へ向かう石段の途中にあるもう一つの神馬舎。

中の白い神馬像は1938年(昭和13年)、仔馬は1982年(昭和57年)の奉納。

-

-

狐像

本殿の方から千本鳥居へ向かう石段を上がった両脇、奥宮と白狐社の前にある狐の像。

他の狐像と違い金網で囲われているのが特徴的。

-

-

白狐社(びゃっこしゃ)(旧命婦社)

末社、重文、奥宮の隣、左側に位置。

寛永年間(1624-1644)の建立で1694年(元禄7年)までは現在の玉山稲荷社の付近にあった。

稲荷神の眷属である狐=命婦専女神(みょうぶとうめのかみ)を祀る唯一の社で、古くは「奥之命婦」「命婦社」と称した。

-

-

奥宮(おくみや)

重文、末社を抜けた先の鳥居をくぐり石段を上がってすぐに位置。

本殿と同様の流造で建てられ稲荷大神を祀る他の社とは別格の社。

1459年(長禄3年)の「長禄三年指図」、1499年の「明応遷宮記録」に存在した記録が残り、現在の建物は天正年間(1573-1592)の建立、1694年(元禄7年)に修復。

「上御殿」ないし3室の内陣をもつことから「三社殿」とも。

このすぐ右手に有名な千本鳥居の入口がある。

-

-

千本鳥居(せんぼんとりい)

朱塗りの巨大な奉納鳥居がトンネル状に並ぶ境内一番の見所。

最初に大きな鳥居が続き、しばらく進むと今度は小さめの鳥居が左右に並ぶ分岐点に。

-

-

狐像

千本鳥居の分岐点へ向かう最初の鳥居のすぐ右手にある狐の像。

2匹の狐が手をつなぎ中央で輪を作っているのが特徴で、この輪をめがけてお賽銭を投げ輪の中を通過すれば願いが叶うという。

-

-

千本鳥居分岐点

どちらを進んでも奥の院(奥社奉拝所)に到着するが、大きな行事が開催される日は片方が奥の院へ向かう参拝者用、もう一方が奥の院から帰る参拝者用と一方通行になる場合もある。

TVや雑誌などでも頻繁に取り上げられ、記念撮影スポットとして最も有名な場所。

-

-

奥社奉拝所(おくしゃほうはいしょ)(奥の院)

本殿の東、千本鳥居を抜けた通称「命婦谷」にあり、稲荷山のお山めぐりの定番ルートの入口にもなっている。

1499年の「明応遷宮記録」に記録が残るが創建時期は不明、現在の社殿は1794年(寛政6年)に再建され、1975年(昭和50年)に現在のやや後方の位置に移されて手前に拝所が設けられた。

境内に多数見られる絵馬はキツネの顔状になっており、願い事のほか自分で顔を描いて奉納する。

また奥には住所氏名を書いた高さ数十センチの朱塗りの奉納小鳥居が数多く奉納されている。

授与所や手水舎、休憩所の大薮茶亭などがあるほか、奥の院の名物「おもかる石」や後醍醐天皇の歌碑なども。

-

-

絵馬掛

拝所の横に設置されている絵馬掛。

絵馬はキツネの顔状になっており、願い事のほか自分で顔を描いて奉納するのがユニーク。

-

-

おもかる石

奥の院(奥社奉拝所)の右奥にある一対の石灯籠の上に乗せられた石で奥の院の名物。

灯籠の前で願い事をしてから両手で石を持ち上げ、その時に感じる重さが予想していたより重く感じれば願いが叶わず、逆に軽く感じれば願いが叶うとされる試し石。

-

-

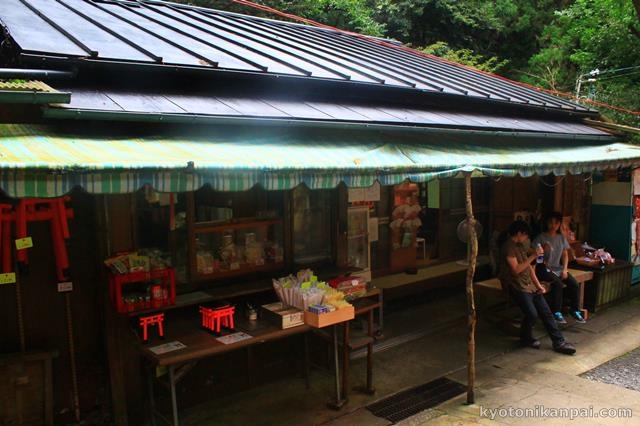

奥の院にある神饌物の販売とお休み処を営むお店。

赤い和ローソクや、狐ノ面がおみくじを咥えている根付、甘酒におでん、夏は「ところてん」も味わえる。

脇の階段を降りると正面にトイレ、更に左右には道が続き、右へ進むと千本鳥居に沿って本殿の方へと戻ることができる一方、左は稲荷山南に点在する修行滝を巡る「お滝場めぐり」のスタート地点となっている。

-

-

手洗所

奥の院(奥社奉拝所)にある大薮茶亭の脇の階段を降りた所にある。

稲荷山御神蹟参拝(お山めぐり)定番ルート

-

-

お山入口

奥の院の北側にある稲荷山へのお山めぐりの入口で、ここからも朱色の鳥居が連続する参道が続くこととなる。

入口の左手には手水舎、右手には稲荷山の案内図があり、全行程約4km・所要時間約2時間と案内されている。

-

-

奇妙大明神(根上り松・膝松さん)

根が左右に浮き出ていて、股のようになっていることから「根上り松」と呼ばれる松の木を祀る。

根上りが「値上がり」に転じて投資家から崇敬を受ける。

「膝松さん」とも呼ばれていて、根を下からくぐると膝腰のの痛みや神経痛の平癒にご利益があるとされる。

-

-

伏見神宝神社(神宝さん)(ふしみかんだからじんじゃ)

奥の院からの参道を少し進み、根上り松の向かい、鳥居が途切れる部分を右折し徒歩約2分のところに位置。

平安期の創建でかつては稲荷山上に祀られていたが後に荒廃、1957年に再建。

興津鏡、辺津鏡、八握剣、生玉、死反玉、足玉、道反玉、蛇比礼、蜂比礼、品物比礼の十種の神宝を奉安する。

社殿脇に天龍と地龍の狛龍。

-

-

神道御徳社本部

-

-

分岐

奥の院と熊鷹社とを結ぶ参道の途中にある分岐点。

右の方へまっすぐ進むと熊鷹社の方へ進むお山めぐりの定番コース、左に曲がると神田、あるいは十石橋を経由して本殿の方へ戻ることができる。

-

-

分岐

奥の院と熊鷹社とを結ぶ参道の途中にある分岐点で、手洗所もあるためちょっとした休憩スポットになっている。

お山めぐりに向かう、あるいは本殿に戻る場合はそのまままっすぐ進む。北への分岐は神苑(神田)へ続いている。

-

-

手洗所

奥の院と熊鷹社とを結ぶ参道の途中の分岐点にある手洗所。

-

-

末社(まっしゃ)

熊鷹社・新池(谺ケ池)へ向かう最後の石段がはじまる手前、右横にある。

福繁大神・大岩大神・白玉大神を祀る。

-

-

分岐

奥の院から熊鷹社への参道を上がり、熊鷹社へと到着してすぐの分岐。直前に結構な数の石段を上がることとなるが、その分登り切った後の達成感はなかなかのもの。

-

-

熊鷹社(くまたかしゃ)

新池(谺ケ池)の畔に隣接するように建つ。

勝負事および商売繁盛の神様・熊鷹大神を祀り、一発勝負を賭けようという参拝者が多く訪れる、門前には茶店「竹屋」。

-

-

新池(谺ケ池(こだまがいけ))

「熊鷹社」の畔にある池。

熊鷹社でのお参り後に池の畔で柏手を2回打ちその反響する方角により家出人や失踪者がいる方角が分かるといわれ、またこだまが近くから返ってきたと感じれば願い事は早く叶い、遠く感じれば遅くなるという言い伝えがある。

-

-

こだまが池の畔、熊鷹社門前の茶店。

江戸時代1757年の創業でお供え用の和ろうそくなどや和菓子を販売する。

-

-

展望所

熊鷹社から三ツ辻へ向かう石段の手前にある市街を展望できるスペース(方角からすると南東の深草方面か)。

-

-

三ツ辻(みつつじ)

三叉路になっているお山めぐりの大きな分岐点の一つ。

そのまままっすぐ(右へ)進むと四ツ辻(一ノ峰・二ノ峰・三ノ峰)方面へ。

他方左へ曲がると裏参道となり産場稲荷・八島ヶ池へと通じ、途中個性豊かなご利益のある社が数多く点在する。

三ツ辻から四ツ辻へ向かう参道は坂が急な所も多く、「三玉亭」「京屋」「瓢亭」といった休憩のための茶店が複数存在する。

-

-

三玉亭(みたまてい)

三ツ辻のすぐそばにある茶店。

-

-

京屋(きょうや)

三ツ辻から四ツ辻へ向かう途中にある急な坂道の途中にある茶店。

-

-

末社(まっしゃ)

茶店「京屋」の向かいにある社。

榎木大神・青木大明神などを祀る。

-

-

大松社

茶店「瓢亭」の向かいにある社。

「大松大神」を祀る。

-

-

瓢亭(ひょうてい)

三ツ辻から四ツ辻へ向かう途中、大松社の向かいにある茶店。

あまざけ、ざるそば、ひやしあめなどを提供。

-

-

三徳社(さんとくしゃ)

茶店「三徳亭」の向かいにある社。

衣食住の三つの徳を持つという三徳大神を祀り、三つの願い事が成就するとして信仰を集める。とりわけ魚関係の業者の参拝が多いという。

-

-

三徳亭(さんとくてい)

三徳社の向かいにあり、昼には昼食を取る参拝者で賑わう。

-

-

四ツ辻(よつつじ)

展望台となっており眼下に京都市内を見渡すことのできる絶景スポットであるほか休憩所もある。

ここを右(南)へ曲がり反時計回りに回るか、まっすぐ(西)に進み時計回りに回るのが定番のコース。

南を向かうと三ノ峯~一ノ峯、最後眼力社・大杉社を通って再び四ツ辻へ。

東へ向かうと大杉社・眼力社から一ノ峯~三ノ峯と経て再び四ツ辻へ戻ってくる。

一方左へ曲がり北へ進むと一方通行で三ヶ峰北側の荒神峯へ向かうことができる、時間と体力に余裕があれば定番コースを巡る前に向かうものおすすめ。

-

-

稲荷山の中腹、四ツ辻にある休憩所、創業は1864(元治元年)と古く1969年(昭和44年)には京都府知事より「老舗100年表彰」を受賞している。

うどんやそば、どんぶりやいなりずしのほか、わらびもちやひやしあめ、抹茶デザートなども味わえる。

俳優・西村和彦の実家として知られる。

-

-

展望所

四ツ辻に広がる展望スペースで、京都市街が一望できる絶景スポット。

-

-

三ノ峯(さんのみね)・白菊社(下之社神蹟)

稲荷山七神蹟の一つで、伏見稲荷の主祭神・稲荷三神の上社・宇迦之御魂大神(うかのみたまおおかみ)を祀っていた跡といわれる。

現在は白菊大神(しらぎくおおかみ)と呼ばれている。

明治期の改修工事の際に「変形神獣鏡」が出土し現在は京都国立博物館。

-

-

岡本店(おかもとてん)

三ノ峯・白菊社(下之社神蹟)にある店。

入口の暖簾には日本舞踊坂東流「坂東会」の名前がずらりと並んでいる。

-

-

間ノ峯(あいのみね)(荷田社神蹟)

稲荷山七神蹟の一つで、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の別名・伊勢大神(いせのおおかみ)を祀る。

伏見稲荷大社の創建に関わりの深い荷田氏の祖神・龍頭太が祀られ御神蹟の石の扉には荷田家の梅の紋が刻まれている。

また入口の石鳥居は「奴祢鳥居(ぬねとりい)」とよばれ額束の両側に合掌状の破風扠首束をはめた独特の形。

-

-

いせや

間ノ峯(荷田社神蹟)にある茶店。

-

-

二ノ峯(にのみね)・青木社(中之社神蹟)

稲荷山七神蹟の一つで、交通安全の神として知られる稲荷三神の中社・佐田彦大神(さたひこのおおかみ)(猿田彦神)を祀っていた跡といわれる。

現在は青木大神と呼ばれ交通・海運のほか導きの神としても信仰される。

-

-

辻亭(つじてい)

二ノ峯・青木社(中之社神蹟)にある茶屋。

-

-

一ノ峯(いちのみね)・末広社(上之社神蹟)

稲荷山の最高峰で標高233mに位置、稲荷山七神蹟の一つで、稲荷三神の上社・大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)を祀っていた跡といわれる。

現在は末広大神と呼ばれ芸能の祖神・和合の神として信仰を集めている。

神蹟を囲むようにして数多くのお塚が設置されている。

-

-

末広家(すえひろや)

一ノ峯・末広社(上之社神蹟)にある店。

ここでしか手に入らない暖簾や手ぬぐいも販売する。

-

-

春繁社(はるしげしゃ)

世話をしているのは三剱家との表記。

-

-

御剱社(みつるぎしゃ)(長者社神蹟)

三ヶ峰同様に古くから神祭りの場所だった所で、稲荷山七神蹟の一つ。

社殿の後ろにある御神体の剱石(雷石)は注連縄を巻かれた巨岩。

刀を打つのに必要な火の神・加茂玉依姫(かもたまよりひめ)を祀り、刀鍛冶や刃物業者の信仰が篤い。毎年11/6には火焚祭を開催する。

神蹟の左には謡曲「小鍛冶(こかじ)」で三条小鍛冶宗近が勅命を受け稲荷大神の助けを得て名刀小狐丸を鍛えたと伝わる場面を彷彿とさせる「焼刃の水(やけばのみず)」と呼ばれる井戸も。

-

-

御釼石(雷石)(みつるぎいし)

御剱社(みつるぎしゃ)(長者社神蹟)の社殿の後ろにある御神体。

「名所都鳥」の中で異形の僧がこの地を訪れ、霊力をもって石に雷を縛り付けたという。

注連縄を巻かれた巨岩で、石に手を触れるとご利益があり近年パワーストーンとして人気。

-

-

御剱社の手水

刀の形をしているのが大きな特徴。

-

-

乳を飲む狛犬

子供の健やかな成長を願って寄進されたという。

-

-

三剱家(みつるぎや)

御剱社 釼石(長者社神蹟)にある店。

ものづくり、技術の神様「釼石せんべい」や玉露入り抹茶ようかん、手作り舞妓さん飴、昆布のおみくじなども販売。

-

-

薬力大神を祀り、無病息災や薬効・薬害防止、薬局、製薬会社など薬関係の仕事の商売繁盛にご利益。

境内にある手押しポンプの井戸は御神水として知られ水を使って作られた「健康たまご」が名物。

-

-

薬力の滝(やくりきのたき)

薬力社を流れる滝。

稲荷山最奥部の源流の滝で紅葉谷を経て三ノ橋川となり、紅葉で有名な東福寺の通天橋へ流れていくという。

-

-

薬力亭(やくりきてい)

薬力社の塚守で、きつねの首に掛ける「よだれかけ」なども販売。

-

-

おせき社

薬力社の隣に位置し咳、喘息など喉を守護するおせき大神を祀る。

昔は歌舞伎役者、現在でも芸能人をはじめ喉を使う仕事をしている多くの参拝者を集める。

薬力社塚守の「薬力亭」で名物ののど飴が販売されている。

-

-

御膳谷奉拝所(ごぜんだにほうはいしょ)

稲荷山七神蹟の一つ。

稲荷山の三ヶ峰の北の背後、中央の谷間に位置することから神々の前の谷を意味する「御前谷」と呼ばれていたが、その後三ヶ峰の神々に神饌を供えたことから「御膳谷」と呼ぶように。

奉拝所では稲荷山の朱印を交付、秋は紅葉谷の紅葉が美しい。

-

-

御膳谷奉拝所 祈祷殿

現在も祈祷殿にて毎朝夕に御日供(おにっく)を供えるほか、1/5には大山祭の神事を開催、境内に御日供を置く神石・御饌石(みけいし)がある。

-

-

高倉社

御膳谷旧蹟の一つで「高倉大神」を祀る。

-

-

奥村社

御膳谷旧蹟の一つで「奥村大神」を祀る。

社の両脇を固めているのが狛犬ではなく狛馬なのが大きな特徴でニンジンの供え物を見かけることも。

-

-

力松社

御膳谷旧蹟の一つで「力松大神」を祀る。

-

-

眼力大神・石宮大神を祀る。

目の病気に良いほか、転じて先見の明=眼力が授かるご利益で知られ、会社経営者や相場関係者の参拝も多い。

手水舎の狐は逆さまの姿勢で竹をくわえる姿が印象的。

社の隣には電気に関する仕事をしている人にご利益のある「常吉大神」を祀る社がある。

-

-

眼力社にある店で「謙虚と感謝」と書かれた眼力さんの書や携帯ストラップなどのお土産も販売する。

-

-

大杉社(おおすぎしゃ)

大きな杉の切り株と石をご神木として祀り、木材業者や大工・建築・工務店関係者の信仰が厚い。

11/24の火焚祭では奉納された火焚串を忌火で焚き上げて罪障消滅、万福招来を祈願する。

-

-

杉乃家(すぎのや)

大杉社境内の茶店で「天然木極薄つき板」製の「はがき」などを販売。

三ヶ峰北側(四ツ辻を北へ)

-

-

石段

四ツ辻から荒神峯(田中社神蹟)へ向かう石段。

やや急な石段と朱色の鳥居が連続する。

-

-

荒神峯(こうじんみね)(田中社神蹟)

稲荷山七神蹟の一つ。

四ツ辻から北へ伸びる石段を上がった先、荒神峯に位置し、奥にある展望台からの眺めは見事。

権太夫大神を祀り人気を得られるご利益があるとされ、古くから役者や芸事をたしなむ人々の参拝が多いという。

-

-

権太夫奥村亭(ごんだゆうおくむらてい)

荒神峯(田中社神蹟)に向かう石段の途中にあるお店。

-

-

石鳥居

四ツ辻から御幸奉拝所へ向かう白瀧道の入口にある石の鳥居。

扁額には「白瀧大神」とあり、「白瀧道」の石標と「御幸奉拝所参道」の道標が傍に立っている。

-

-

白瀧道

四ツ辻から御幸奉拝所へ向かう参道。

緑の生い茂る山道で、鳥居の数は少な目。真ん中あたりに朱色の鳥居が1基あり、その後朱色の鳥居が数基見えるとすぐに御幸奉拝所と白瀧社との分岐点に到着する。

途中左側(西側)に三ツ辻から四ツ辻へと続く参道に連続する鳥居を見下ろすことができる。

-

-

分岐点

四ツ辻から白瀧道を進んでいくと、3つの方向へと向かう分岐点へと到着する。

左(北西)に曲がる道を進むと御幸奉拝所、まっすぐ(北東)進む石段を下っていくと白滝のある白瀧社、そして右(南東)へ曲がり石段を上がっていくと荒神峯の田中社神蹟とその手前にある展望スペースへと向かうことができる。

-

-

延命地蔵

四ツ辻から進み御幸奉拝所と白瀧社の分岐点の所にある小さな祠。

延命地蔵大菩薩を祀る。

-

-

石段

四ツ辻から進み御幸奉拝所と白瀧社の分岐点を右へ曲がると現れるかなり急な石段。

荒神峯の田中社神蹟とその手前にある展望スペースへと続いている。

-

-

展望所

四ツ辻から進み御幸奉拝所と白瀧社の分岐点を右へ曲がり石段を登るか、または荒神峯の田中社神蹟の塚群の奥へと進んだ所にある展望スペース。

四ツ辻に負けるとも劣らない見事な眺望が広がっている。

-

-

参道

四ツ辻から白瀧道を進み、途中の分岐を左に曲がった先、御幸奉拝所まで続く参道。

朱色の鳥居が連続し、鳥居の左側には駐車場もある。

-

-

鳥居

御幸奉拝所の入口にある朱色の鳥居。

扁額は「稲荷大神」。

-

-

御幸奉拝所(みゆきほうはいしょ)

1963年に造られた比較的新しいお塚がある。

田中社神蹟をそのまま奥へ進み、四差路を曲がらずまっすぐ進む(右へ曲がると白滝、左へ曲がると四ツ辻に戻る)。

平安時代より「御幸辺(みゆきべ)」と呼ばれ稲荷山参拝の重要な径路、稲荷社に信仰の厚かった横山大観の筆塚がある。

そのまま戻らず北へ進むと東福寺方面へと出ることができ、京都一周トレイルのコースにもなっている。

-

-

横山大観筆塚(よこやまたいかんふでづか)

御幸奉拝所にある横山大観の筆塚。

横山大観(1868-1958)は茨城県水戸市出身の日本画家。岡倉天心に学び、明治から昭和にかけて活躍、日本画の近代化に足跡を残した人物。代表作のうち「生々流転」「蕭湘八景」は重要文化財。

稲荷社に信仰が厚かったという。

-

-

玉受社

御幸奉拝所の塚群の中にある社の一つで「玉受稲荷」を祀る。

-

-

靜思五重塔

御幸奉拝所の塚群の中にひっそりと建っている石塔。

明治100年を記念し1968年(昭和43年)建立とある。

-

-

石段

四ツ辻から進み御幸奉拝所と白瀧社の分岐点を白瀧社に向かってまっすぐ進むと現れる石段で、分岐点からはかなり下っていくことになる。

手すりが設置されていて、そこに「白滝へ3分」と表示がある。

-

-

杉林

白瀧社へと向かう参道の途中、周囲を囲む山々には杉の木が数多く生い茂っている。

-

-

参道

白瀧社へと向かう参道で、白瀧社まではずっと下り坂が続く。朱色の鳥居の数は結構多い。

-

-

石鳥居

白瀧社の入口の所にある石の鳥居。

両脇を左は巻物をくわえた、右は何もくわえていない狛狐が守護している。

-

-

白瀧社(しらたきしゃ)

稲荷山にある社の中では最も北にある社で「白滝大神」を祀る。

-

-

白滝(しらたき)

白瀧社にある滝。扉が付いていて、押して中に入るように注意書がされている。

滝の注ぎ口は蛇の形になっているとのこと。

-

-

社務所

白瀧社に入ってすぐ左側ある。

三ヶ峰北側(御膳谷奉拝所を北へ)

-

-

清滝勤番所(きよたききんばんしょ)

御膳谷奉拝所より北へ向かう下り坂を200m下った所に位置。

清瀧大神を祀るが、現在は勤番所は終日閉鎖されており、用がある場合は御膳谷奉拝所へ問い合わせとのこと。

裏に東西へ通じる山道があり、東へ進むと山科へ、西の方へ川に沿って下ると北谷を経て東福寺・泉涌寺に出る。

-

-

清滝(きよたき)

清滝勤番所にある滝。

-

-

清明舎(せいめいしゃ)

稲荷山随一の滝行道場。

お滝する場合は御膳谷奉拝所に申込む必要がある。

-

-

清明滝(せいめいだき)

清明舎にある滝。

-

-

紅葉谷

写真は御膳谷奉拝所方面より北東へ、石段を下っていくと目にできる光景。

分岐の左の鳥居をくぐって進むと清滝、橋を渡って右へ進むと天龍社清橋を経て清明舎へと向かう石段へと続いている。

-

-

天龍社清橋

天龍社から清明舎を経て石段を下った先の分岐に架かる。

ここを左へ進むと御膳谷奉拝所、右へ進むと清滝へと通じている。

-

-

天龍社

伏見稲荷大社に属さない。

天龍大神を祀り、手水は龍の形。

-

-

傘杉社(かさすぎしゃ)

薬力社の近くに位置し傘杉大神を祀る。

三本杉大神・一本杉大神など、付近には杉の木を御神体とする社が多数ある。

裏参道(三ツ辻~八島ヶ池)

奥の院を出発し三ツ辻に到着すると左右の分岐に差し掛かります。ここを右に曲がると四ツ辻と三ヶ峰をめぐるいわゆる「お山めぐり」の定番コースですが、左に曲がり北へ進むと多くの個性豊かな社に遭遇することができます。

これらの大半は伏見稲荷大社に属さない、民間信仰の拝所のひとつで、明治初期以降に創建されたものがほとんどなのだとか。

「お山めぐり」の定番コースを回った後、三ツ辻まで戻りそこから奥の院へ戻るのではなくこの裏参道を下山していくのがおすすめです。

また本殿左の石段を上がって玉山稲荷社の所で左に曲がりまっすぐ進み(右へ曲がると千本鳥居)、産場稲荷社の所で右に曲がって三ツ辻方面へ向かう逆ルートでも行くことができます。

-

-

裏参道

三ツ辻の分岐から産場稲荷社を結ぶもう一つの参道。定番コースが鳥居の連続なのに対し、個性豊かな社や塚群が多く、違った雰囲気の稲荷山を味わうことができる。

「お山めぐり」の定番コースを巡った帰路に三ツ辻を経由してこの裏参道を下山していくのがおすすめ。

-

-

松尾社

鳥居に松尾大神・久丸大神とあるほか、久丸稲荷大神・薬丸稲荷大神・中村稲荷大神と書かれた塚、おもかる石のある徳丸大神や開運稲荷大神といった名前の塚も。

-

-

身代わり地蔵尊

鳥居に玉五郎大神・玉剱大神とある。

右隣りに「村重稲荷大神」の幟もあったが詳細確認できず。

-

-

玉姫社

玉姫大神を祀る。

-

-

白狐社

白狐大神・口入大神を祀る。

玉姫社との境界に「五社大神」の幟もあったが詳細確認できず。

-

-

梶亭

白狐社と毎日社の間にある店。

-

-

毎日稲荷社

1907年に毎日新聞社が建立。

毎日稲荷大神と広告稲荷大神を祀る。

-

-

明竹稲荷宮(ひろたけいなりのみや)(腰神不動明王)

明治初期の創建、創建以来本殿に祀られている大神等をはじめ、境内の御塚ならびに階段降りてすぐ右に足腰にご利益のある腰神不動明王、さらに北向不動明王等を祀る。

本殿・社務所は昭和初期の建造で老朽化のため2009年より大規模修復を進めている。

石段入口横の玉照大御神と石段奥の三徳大神は詳細確認できず。

-

-

豊川社(伏見豊川稲荷本宮)

豊川大神(愛知県にある豊川稲荷(妙厳寺)の陀枳尼真天(だきにしんてん))を祀る。

稲荷大神の大きな塚を中心に末吉大神の塚や白龍大神・黒龍大神の塚と龍の像なども。

-

-

小松社

小松大神を祀る。

伏見豊川稲荷本宮の隣り、鳥居をくぐると多数の塚。

-

-

脳天社

小松大神の隣り、首から上、頭の神様・脳天大神を祀る。

鳥居をくぐると弘法大師尊御守護の幟に弘法大師像、良い方へ導く道引大神・スポーツの神様の運動大神・大学大神・眼力大神・おせき大神など数えきれないほどの塚が見られる。

-

-

秀高大神

脳天大神の隣り、ほかに生まれ年(干支)の守り本尊・十二支守本尊、身代不動明王、おたすけ不動尊、縁結大神などが祀られている。

-

-

林亭

伏見豊川稲荷本宮に隣接する店。

オリジナル手ぬぐいも販売。

-

-

荒木大神、白砂大神・荒玉大神を祀るほか、境内入ってすぐ右側には口入稲荷大神を祀る「口入稲荷本宮」と「出世見守不動明王」もある。

-

-

口入稲荷本宮(くちいれいなりほんぐう)

荒木神社の境内入ってすぐ右側にあり、口入稲荷大神を祀る。

「口入(くちいれ)」とは仲人を意味し縁結び、求人・就職など人との「良縁」を結んでくれるご利益がある。

境内で多数見られる「口入人形」は「伴(仲人)」を真ん中に3体1組の白狐の伏見人形で、持ち帰ったのち願いが叶ったら返納する。

-

-

身守不動明王

豊川陀枳尼真天を祀る。

-

-

鳥居

荒木神社より石段を降りておくむらの手前にある朱色の鳥居。

2003年(平成15年)2月初午の建立とある。

-

-

四季の味 おくむら

-

-

白鷹大神・荒熊大神(はくたかおおかみ・あらくまおおかみ)

奥に竹の鳥居が何本も並んでいるのが印象的。

「荒熊大神」は伊勢国宇治の里に鎮座し、猿田彦大神の甥にあたる神で、稲荷山の熊鷹社に鎮座する熊鷹大神の霊場で修行を積み十万巻以上の心経の功徳により大いなる神力を会得したといい、諸願成就にご利益があるという。

-

-

大日本大道教

敷地周辺には末廣大明神の幟が多数。

本部道場前には道教の像が数体並ぶ。

-

-

末廣大神

大日本大道教本部の敷地内。

狛蛙が印象的。

-

-

阿佐田哲也大神

大日本大道教本部の敷地内?

1996年に新日本麻雀連盟が建立。

「麻雀放浪記」の作者で麻雀の神様として知られる故・阿佐田哲也を祀る。

-

-

萬吉社

萬吉大神を祀る。

-

-

梅松社

梅松大神を祀る。

入口を太い木の幹が塞いでいるのが印象的だが、この木と背後にある木はともに桜で、春の満開の季節には見事な桜色の景色が広がる。

-

-

鬼法教総神苑(きほうきょうそうしんえん)

「鬼法尼寺」の通称。

他に聖子歓喜菩薩を祀る聖子殿、釈迦堂などの建物や子供の健康と知恵の神・聖母観音の像なども。

-

-

釈迦堂

鬼法教総神苑の堂宇の一つで、金色の釈迦像が祀られている。

春はお堂の背後に桜の景色が広がる。

-

-

出世門

真ん中で分断された間の空いたインパクト絶大な鳥居、1996年の建造。

2008年6月25日のテレビ朝日系列のバラエティー番組「ナニコレ珍百景」で放送されたという表示。

-

-

伏見稲荷本教、間力大神を祀り「間力」と書かれた日本一小さい起き上がりだるまの御守で知られる。

他に「喝法師像」の喝おみくじ、八角堂の中心の神像を拝むと稲荷山すべての神様に礼拝することができるという「八霊社(はちれいのやしろ)」なども見所。

-

-

お塚の中では一番稲荷山の麓に近い位置にあり、お産婆茶屋が隣接する。

お山詣り信仰最後の「お塚」で、稲荷山を巡拝して祈願した願い事が「産まれる場」として昔から信仰されている。

産婆大明神を祀り安産にご利益、お塚の周囲にある12か所の狐穴は1月~12月を示しており、自分の出産予定月の狐穴に祈願すれば安産が叶うとされる。

また神前に残る燃えさしの蝋燭を家に持ち帰り、再び点火し蝋燭が燃え尽きる時間が短いとお産も短い時間で楽に済むと伝わる。

-

-

「苔涼庭(たいりょうてい)」の別名。

-

-

道標

産場稲荷社の石鳥居をくぐってすぐ、連続する朱色の鳥居群の右側にある脇道に掲げられた「ごんだゆうの滝」への道標。

この道をまっすぐ進むと「ごんだゆうの滝道」への道標のあるT字路へと到着する。

-

-

道標

産場稲荷から北へまっすぐ進んだ先のT字路にある「ごんだゆうの滝道」「荒木ノ滝・伏見稲荷教会」の道標。

右折して坂道をまっすぐ進むと弓矢八幡宮、権太夫ノ滝、荒木滝へと向かうことができる。

-

-

弓矢八幡宮

弓矢八幡大神を祀る。

-

-

権太夫ノ滝

-

-

荒木滝

荒木ノ滝および伏見稲荷教会

神苑

-

-

納札所(のうさつしょ)

古いお札を納める所。

ご神札・お守り以外のご神璽、ご神体やおやしろを納める場合は本殿左側の受付所で申込む。

-

-

神苑斎場(しんえんさいじょう)

玉山稲荷社を左に曲がり納札所の前を通って十石橋や神田の方へ向かう途中右手にある石段を上がった先、あるいは千本鳥居入口の鳥居を数基くぐってすぐ左手に出入口がある。

ただし普段は閉鎖されており、奉射祭や火焚祭などの神事が行われる場合に入場が可能になる。写真は11月の火焚祭の時のもの。

-

-

狛狐

玉山稲荷社を左へ曲がり、納札所の前を通って十石橋や神田の方へ向かう参道の途中に鎮座している。

左の狐は鍵、右の狐は玉をくわえている。

-

-

十石橋(じっこくはし)

納札所の方から神田へ向かう途中の大八嶋池にかかる朱塗りの橋。

-

-

稲荷山復元記念之碑

十石橋のたもとにある石碑。明治維新後に上地させられていた稲荷山の境内が1961年(昭和36年)の御鎮座1250年大祭を機に復元されたのを記念して建てられた。

-

-

詠句詩台

-

-

永代初穂米献備の碑

-

-

神田(しんでん)

神苑の北側に位置、広さ3.3アール(100坪)で約150キロ2俵半が収穫できる。

お田植は1517年(永正14年)の「小槻干恒宿禰記」に記録が残るなど古くより行われていたがいつの頃よりか廃絶、その後1930年に昭和天皇御即位御大礼記念事業の一つとして向日市に神田が設置されるも、諸般の事情を経て1948年に現在の稲荷山の麓に移設された。

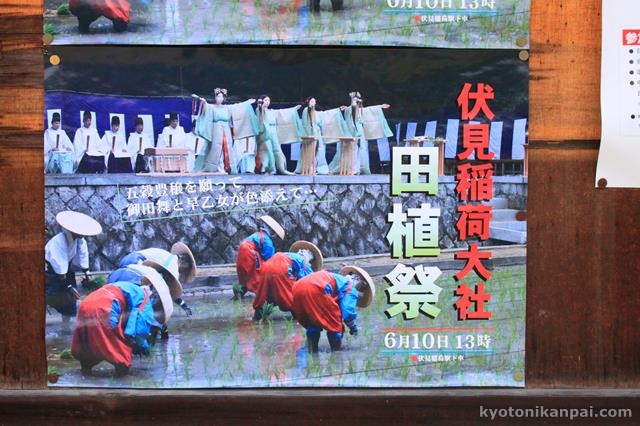

4/12の「水口播種祭」・6/10の「田植祭」・10/25の「抜穂祭」で神事が行われる。

-

-

八嶋ヶ池(やしまがいけ)

本殿の西側に位置、池の奥に神田がある。

-

-

産婆道

玉山稲荷社の分岐から北(本殿から上がってきて左)にある産場稲荷社へと続く道。分岐の所に石標がある。

ちなみに分岐を南(本殿から上がってきて右)に進むと有名な千本鳥居があるため、こちらの道は通らない参拝客も多い。

-

-

大八嶋社(おおやしましゃ)

摂社、八嶋ヶ池のほとりに位置し、大八嶋大神を祀る。

元々山上の荒神峯(田中社神蹟)にあり四大神を祀っていた社を中世になりここに移築。

古来より社殿が存在せず、盤境をもって神の鎮まる清浄の地とし、杜を朱色の玉垣で囲い禁足地としている。

「大八嶋」とは日本列島の別名の一つで、伊邪那岐(いざなぎ)と伊邪那美(いざなみ)の2神が最初に産み出した日本列島の別名。

三ヶ峰南側(お滝場めぐり)

奥の院には北側に稲荷山の「お山めぐり」の定番コースの出入口がありますが、南側にも出入口があり、そこからは三ヶ峰の南にある数多くのお滝場を巡ることができます。

-

-

分岐

奥の院の大薮茶亭の脇の石段を降りた先、手洗所の所から東へと続くお滝場めぐりコースの出発点となる分岐。

「命婦瀧」と刻まれた石標が建っている。

-

-

清メ滝

-

-

八島滝

-

-

命婦の滝

呼声大神を祀る。

-

-

熊鷹本滝

-

-

-

-

弘法ヶ滝

弘法大師空海を祀る。伏見稲荷大社は東寺の守護神としても有名。

杖の池を水源とする。

-

-

青木ヶ滝

青木大神を祀る。

-

-

七面の滝

七面大天女を祀る。

-

-

鳴滝

-

-

白菊ノ滝

-

-

御剣ノ滝

-

-

末広滝

末広大神を祀る。

ここから定番コースの一ノ峯(末広社)の神蹟へ上る道がある。

-

-

岩龍の滝

岩瀧大神を祀る。

-

-

小岩社

-

-

大岩社

関連

-

-

田中神社(たなかじんじゃ)

境外摂社、本町通(伏見街道)が十条通と交差する地点の北側に位置(京阪鳥羽街道駅そば)。

社殿には1645年(正保2年)の棟札が残るが、平安時代の一条天皇(在位986-1011)の時代には建立されていたと思われる。

伏見稲荷大社の主祭神・稲荷大神の一柱・田中大神を祀り五穀豊穣の神として永く信仰を集める。

境内には正保造営時奉納の石燈籠や1700年(天保13年)寄進の手水鉢も残る。

-

-

松明殿稲荷神社(たいまつでんいなりじんじゃ)

境外末社、七条大橋の西詰南側に鎮座。別名「田中社」ともいう。

平安中期の948年(天暦2年)の創始で、名前の由来は956年(天暦10年)に燎祭(りょうさい)が行われた際に「炬火(たいまつ)殿」の号を賜ったことに由来。

江戸時代の「都名所図会」にも稲荷祭の際に当神社の氏子が松明を灯してその神輿を迎えていたことから「松明殿」の名で呼ばれたことが記されているという。

最初は黒門通塩小路近辺にあったが、七条東洞院などを経て1711年(宝永8年)に現在地に移された。

祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)、伊弉諾命(いざなぎのみこと)、伊弉冊命(いざなみのみこと)、猿田彦命(さるたひこのみこと)、倉稲魂命(うかのみたまのみこと)。

木像の天智天皇像および大友皇子像を安置するほか、境内西側に江戸中期に民衆救済に務めた安祥院の僧で、東海道五十三次の難所といわれた日ノ岡峠の改修や渇水に備えて掘られた亀の水遺跡などで知られる木食正禅養阿(もくじきしょうぜんようあ)の銘のある手洗石および井戸がある。

-

-

伏見稲荷大社 御旅所(ふしみいなりたいしゃ おたびしょ)

東寺の守護神である縁もあり京都駅の南側、東寺からもほど近い堀川通沿いのイオンモール京都の向かいにある。

かつては油小路七条と八条坊門猪熊の2か所あったが、豊臣秀吉の命で一つにまとめられこの地に移された。

例大祭の稲荷祭においては5基の神輿が移される際の待機所となる。

4~5月の稲荷祭の際に六斎念仏や湯立神楽が奉納される神楽殿は高さ7.88mで46平方m。18世紀初期にはあった建物だが、2011年の稲荷大神鎮座1300年記念事業の一環として建て替えられ2014年2月に完成。

周辺

-

-

勧進橋

-

-

稲荷新道入口(稲荷新道之碑)

国道24号(竹田街道)の稲荷新道の入口にあたるT字交差点に石碑が立つ。

稲荷新道はそこから京阪伏見稲荷駅へ向かって東へ続く道で、1895年に遷都1100年記念事業として第4回内国勧業博覧会を開催するにあたり行われた都市基盤整備事業に伴い大阪の事業家・土井柾三が巨額の私財を投じて道路を拡幅整備。

石碑はその竣工を記念して琵琶湖疏水に架かる稲荷橋西詰北側に設置されたが後に撤去、その後数奇な運命を辿ってのち小谷隆一により大社へ寄進され、2004年3月に現在の地に復元・再建された。

-

-

第四駐車場

稲荷新道にある伏見稲荷大社専用の第四駐車場。

-

-

第一駐車場

稲荷新道にある伏見稲荷大社専用の第一駐車場。スーパーのLIFEのすぐ隣。

-

-

伏見工業高校

-

-

ライフ伏見深草店

稲荷新道沿い、伏見工業高校の向かいにあるスーパーマーケット。

すぐ横に伏見稲荷大社の第一駐車場がある。

-

-

稲荷大社前バス停

京阪伏見稲荷駅のすぐ西側、師団街道沿いにあるバス停。

向かいにコンビニエンスストアのローソンがある。

-

-

ローソン

京阪伏見稲荷駅のすぐ西側、師団街道沿いにあるコンビニエンスストア。

向かいに稲荷大社前バス停があり、バス停利用者や、稲荷新道、稲荷勧進橋線方面からやってくる場合には重宝する。

-

-

稲荷大社前

稲荷勧進橋線と師団街道とが交わる交差点。

-

-

第二バス駐車場

-

-

最寄駅の一つで京阪電車の京阪本線の駅。

駅の柱や柵などが神社をイメージした朱塗りになっており、かなり印象的

-

-

京阪伏見稲荷駅そば。

「稲荷煎餅発祥」の看板を掲げる門前名物の稲荷せんべい発祥の店。

-

-

稲荷児童公園(深草トレイル案内板)

公園に面する通り沿いに深草トレイルの案内板が立っている。

-

-

稲荷橋(いなりばし)

京阪伏見稲荷駅方面から伏見稲荷大社へ向かう場合には必ず渡る、琵琶湖疏水(鴨川運河)に架かる橋。

-

-

案内図

稲荷橋の東詰南側にある巨大な案内板。

東福寺も含めた付近の名所まで案内されている。

-

-

セブンイレブン

裏参道の入口より本町通(鳥羽街道)をやや北に進んだ、稲荷小学校のそばにあるコンビニエンスストア。

北の東福寺や鳥羽街道駅の方からやってくる場合には重宝する。

-

-

稲荷小学校

境内の北側にある小学校。

2016年(平成28年)に創立100周年を迎えた歴史ある小学校。

-

-

裏参道商店街、門前名物の稲荷せんべいを販売。

-

-

普通車専用駐車場

表参道のすぐ南側にある普通車専用の駐車場。

出入口は第一鳥居の正面すぐ右側(南側)にある。

-

-

駐輪場

第一鳥居をくぐり表参道の真ん中あたりの右側(南側)に入口の門がある。

正月の初詣の時には混雑のため利用できない模様。

-

-

デイリーヤマザキ

表参道の入口、第一鳥居のちょうど真向かいにあるコンビニエンスストア。

まさしく門前にあるため、かなり重宝するお店。

-

-

最寄駅の一つで表参道の入口、第一鳥居の向かいに位置するJR奈良線の駅。

京阪と同様に神社をイメージするかのように駅の柱が一部朱塗りになっているのが特徴。

-

-

ランプ小屋

JR稲荷駅の敷地内にある建物で現存する国鉄最古のランプ小屋。準鉄道記念物。

-

-

摂取院

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-