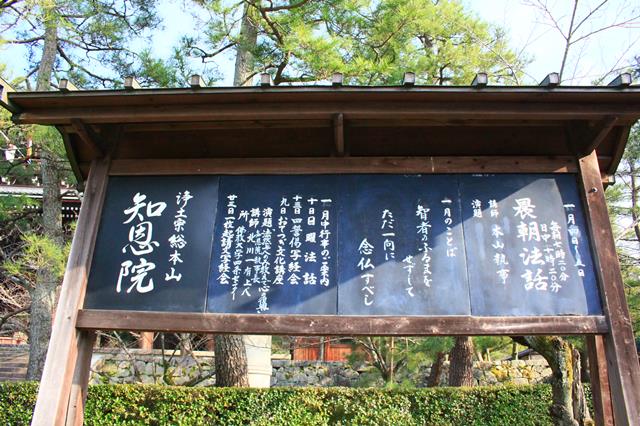

徳川秀忠寄進の巨大な三門が出迎える浄土宗の総本山

全国7000余の浄土宗寺院の総本山。

宗祖法然が吉水の地に結んだ草庵が起源。

江戸初期に徳川家の庇護で壮大な伽藍が整備された。

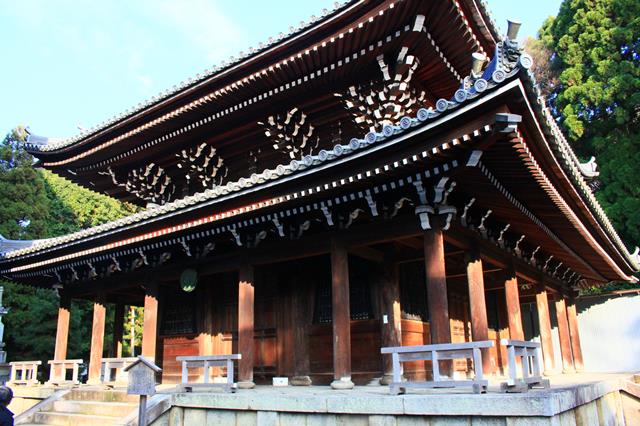

国内最大の木造門で2代秀忠寄進の三門、法然上人像を安置する御影堂は国宝。

日本三大名鐘の梵鐘は大晦日の除夜の鐘で有名。忘れ傘などの七不思議も

知恩院のみどころ (Point in Check)

京都市東山区林下町(りんか)、東山三十六峰の一つ華頂山の麓に位置する浄土宗総本山の寺院。

浄土宗の宗祖・法然が1175年(承安5年)、東山の吉水(よしみず)に草庵を結んで浄土宗の布教をはじめたのがはじまり。

その後1212年(建暦2年)に入滅するまで半生を過ごしたゆかりの地に、1234(文暦元年)に弟子の源智が諸堂を建立し「知恩院大谷寺」と号しました。

たびたび比叡山の僧徒に破壊されるなど、当初は浄土宗の拡大を警戒した旧仏教勢力からの激しい迫害に遭い、室町後期にようやくその地位が確立。

更に江戸幕府が成立すると、浄土宗を信仰していた徳川将軍家より手厚い庇護を受けるようになり、徳川家康・秀忠・家光の時代に大規模な伽藍が整備されました。

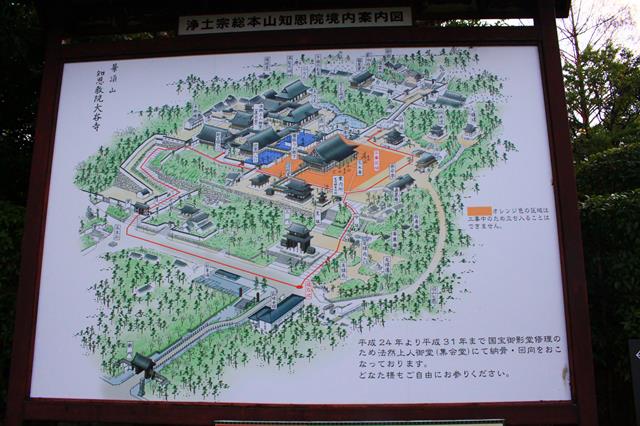

現在の堂宇は三門、経蔵、勢至堂以外の大半は1633(寛永10年)の焼失後、徳川家光により再興されたもの。

以後も徳川将軍家から庶民まで広く信仰を集め、現在も京都の人々からは「ちよいんさん」「ちおいんさん」と呼ばれ親しまれています。

本尊は本堂(御影堂)に法然上人尊像、阿弥陀堂に阿弥陀如来像を安置し、徳川政権下で整備された伽藍のうち本堂(御影堂)と三門は国宝に指定されています。

とりわけ2代将軍・徳川秀忠の建造した「三門」は、国内に現存するものとしては日本最大級で、知恩院のシンボルにもなっています。

その他によく知られているものとしては大鐘楼で撞かれる「除夜の鐘」は大晦日の京都の風物詩として有名なほか、桜や紅葉の名所としても知られ、毎年春と秋にはライトアップも行われています。

また境内東側、長い石段を上がった先の高台は浄土宗開創当初の寺域で、宗祖・法然上人の御廟があるほか、徳川秀忠の娘で豊臣秀頼に嫁いだ千姫のお墓や、縁結びの神様として祇園の芸舞妓も参拝に訪れるという「濡髪さん」こと濡髪大明神が祀られています。

経典や絵画などの寺宝も豊富で、48巻にも及ぶ法然上人の伝記「法然上人行状絵図」や鎌倉時代の浄土絵画代表作「阿弥陀二十五菩薩来迎図」をはじめとする国宝、重要文化財指定のものを含む数多くの文化財を所蔵しています。

浄土宗開創の地に建つ浄土宗総本山

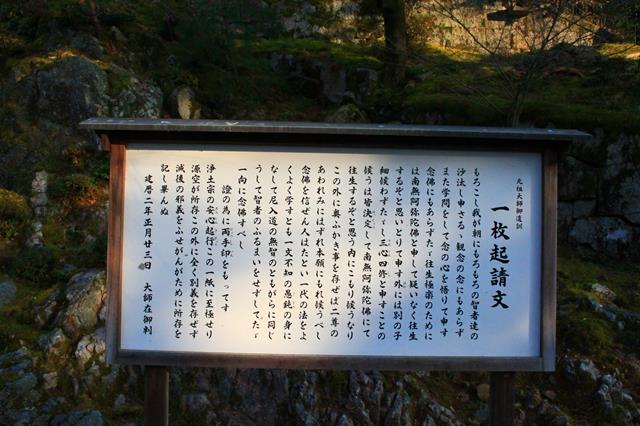

法然による浄土宗の開創

「浄土宗」は法然(法然房源空)を宗祖とする鎌倉新仏教の一つです。

1175年(承安5年)、比叡山を下った法然は、専修念仏の布教を行うため、その中心地として東山吉水(よしみず)、現在の知恩院勢至堂付近に草庵を結び住します。

これが浄土宗および知恩院のはじまりで、当時はその地名を取って「吉水御坊」「大谷禅坊」などと称していました。

その後法然は流罪となった晩年の数年間を除き、浄土宗を開宗する43歳から生涯を閉じた80歳までのこの地で過ごし、1212年(建暦2年)に入滅します。

そしてその没後は法然の廟が造られて弟子たちにより守られていましたが、1227年(嘉禄3年)、比叡山延暦寺の衆徒によって破壊されそうになったため、弟子たちは亡骸を西山粟生野(せいざんあおの)(現在の粟生光明寺)に移して荼毘にふし、次いで湛空(たんくう)が小倉山に雁塔(がんとう)を建てたのでした。

この点、法然は如何なる者も一心に「弥陀(阿弥陀如来)」の名を唱え続ければ極楽往生できるとする思想、いわゆる「専修念仏」を唱えていましたが、この思想が専修念仏の隆盛を妬む延暦寺などの旧仏教派から激しく糾弾されることになり、法然自身も流罪を経験しています。

法然の弟子による堂宇の建立

1234年(文暦元年)、弟子で知恩院第2世の勢観房・源智(せいかんぼうげんち)は法然の住した南禅院(大谷禅房)の地に堂宇を建立して再興。法然を開山第1世とし、四条天皇から「華頂山知恩教院大谷寺」の寺号を下賜されます。

ちなみに「知恩」という名称は、弟子達が法然報恩のために行った「知恩講」に由来するものだといいます。

(法然が没すると弟子たちは禅房の東崖上に廟堂(墓)を造り、法然の御影(像)を置き、その命日にはこの廟堂で法然の遺徳を讃嘆する「知恩講」を営んだという)

その後も1431年(永享3年)の火災や応仁の乱などで度々焼失していますが、その都度再興されています。

(応仁・文明の乱の際には現在の滋賀県大津市にある金蓮寺に避難しており、その後現在の大津市内に新知恩院が建立されている)

徳川幕府の庇護の下で大伽藍を形成

知恩院の地位が確立したのは室町時代の後期とされており、更に現在の壮大な伽藍が建設されるのは江戸時代に入ってからのことです。

江戸幕府が成立すると、古くから浄土宗を篤く信仰していた徳川家は手厚い保護を与え、家康・秀忠・家光の時代に大規模な伽藍が整備されることとなり、現存するものはそのほとんどが国宝や重要文化財に指定されています。

1608年(慶長13年)、江戸幕府を開いた徳川家康は、まず生母・伝通院(でんつういん)の菩提を弔うため寺地を拡大して諸堂の造営を行います。

この諸堂の造営は2代将軍・徳川秀忠に引き継がれ、現存の国宝・三門は1621年(元和7年)に建設されました。

更に1633年(寛永10年)の火災で、三門、経蔵、勢至堂を残しほぼ全焼しますが、3代将軍・徳川家光の下でただちに再建が進められ、1641年(寛永18年)までには伽藍の整備はほぼ完了しました。

この点、徳川家が知恩院の造営に力を入れたのは、徳川家が熱心な浄土宗徒であったことも一つの要因ですが、二条城や同じ浄土宗の金戒光明寺とともに京都における徳川家の防衛の拠点とする目的や、京都御所を見下ろし朝廷を牽制するといった政治的な背景もあったものと考えられています。

法然上人の生涯と御廟

法然上人の生涯

法然上人は平安末期の1133年(長承2年)4月7日、美作国(岡山県)久米南条稲岡庄に押領使・漆間時国(うるまのときくに)の長子として生まれました。

幼名は勢至丸(せいしまる)といい、13歳で比叡山に上り、15歳で僧・源光のもとで得度(出家)。

当初は「円明房善弘(えんみょうぼうぜんこう)」と名乗っていましたが、18歳で比叡山でも奥深い山中にある西塔・黒谷の慈眼房・叡空に師事し、源光と叡空の名前の1字ずつを取り「法然房源空」と名を改めます。

1175年(承安5年)の春、43歳の時に唐時代の高僧・善導の著作「観経疏」を読み「専修念仏」の思想に開眼し、浄土宗の開宗を決意して比叡山を下ります。

「専修念仏」とは、いかなる者も一心に弥陀(阿弥陀如来)の名を唱え続ければ極楽往生できるとする思想ですが、この思想は旧仏教側から激しく糾弾・攻撃の的となり、1207年(建永2年)には四国の讃岐国(香川県)に流罪となっています。

上人の弟子の住蓮(じゅうれん)と安楽(あんらく)が後鳥羽上皇の怒りを買った「建永の法難(けんえいのほうなん)」がその発端で、弟子の2人は死罪に。

法然も4年後の1211年(建暦元年)には許されて都に戻りますが、翌年1月25日に80歳で没しました。

法然上人御廟

法然の入滅後、弟子たちによって浄土宗開創の地に廟堂が建てられ、遺骨が奉安されました。

その御廟は現在の知恩院の境内の東側、長い石段を上がった先の高台にあり、上人に間近に拝することができることもあって、全国から多くの檀信徒が訪れ念仏が捧げられています。

また御廟の手前にある拝殿では、毎月法然上人の命日である25日に「別時念仏会」が行われています。

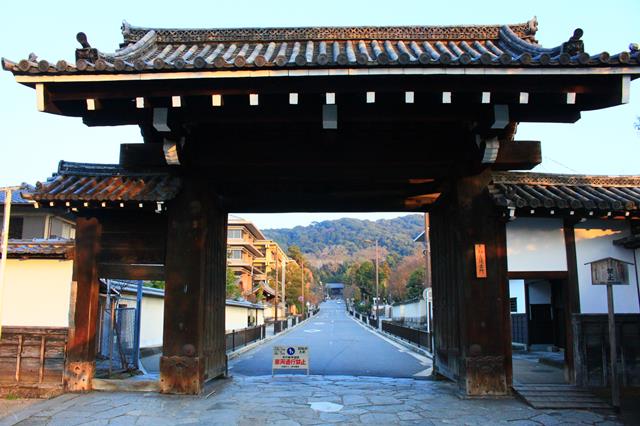

将軍徳川秀忠が建立、知恩院のシンボルとして有名な国宝「三門」

江戸幕府第2第将軍・徳川秀忠による造営

東大路通沿いの新門をくぐり、知恩院道を進んだ先にある、知恩院の門前にそびえるようにして建つ「三門(さんもん)」は、1621年(元和7年)に江戸幕府第2第将軍・徳川秀忠の寄進によって建立されたもので、知恩院のシンボル的な存在として知られています。

高さ約24m、横幅約50m、屋根には約7万の瓦が使われているといい、正面に掲げられている霊元天皇宸筆の「華頂山」の扁額は畳2畳分以上の大きさ。

現存する木造二重門としては国内最大級で、2002年(平成14年)には国宝にも指定されました。

ちなみに寺院の正門は通常は「山門」ですが、知恩院のものが「三門」と表記されるのは「空門」「無相門」「無願門」という、悟りに通じる三つの解脱の境地に達するための関門「三解脱門」を意味しているためだといいます。

三門の周辺は桜の名所としても有名で、春には見事な花を咲かせた桜と堂々たる風格の三門がコラボした写真を撮影しようという参拝客で溢れ返ります。

三門楼上特別公開

三門の上層部は仏堂となっており、宝冠釈迦牟尼仏像を中心に脇壇には十六羅漢像を安置。

天井や柱、壁などには迦陵頻伽(かりょうびんが)や天女、飛龍などが極彩色で描かれており、堂内は荘厳な空気に包まれています。

また七不思議の一つである白木の棺があり、三門造営の命を受け完成させたものの、予算超過の責任を取って自刃した造営奉行・五味金右衛門夫妻の木像が納められています。

この点三門の上層部は通常は非公開ですが、「三門楼上特別公開」として特別公開された際には仏堂の内部に加え、三門楼上からの京都市内を一望できる景色を楽しむことができます。

宗祖・法然の御影を祀り、知恩院の中核をなす「御影堂(大殿)」

三門をくぐり男坂と呼ばれる急な石段を上り切ると、伽藍の中心にそびえるように建つ巨大なお堂が姿を現します。

宗祖・法然の御影が祀られていることから「御影堂(みえいどう)」と呼ばれる知恩院の中核をなす本堂で、「大殿(だいでん)」とも呼ばれています。

盆会や彼岸会、毎年4月に行われる法然上人の命日に行われる知恩院で一番大きなかつ重要な法要「御忌大会(ぎょきだいえ)」、12月の清い心で新年を迎えるために法然上人の尊像を真新しい羽二重で拭う「御身拭式(おみぬぐいしき)」などの行事の際には、広い外陣が多くの参拝者で埋め尽くされます。

三門、経蔵、勢至堂を残しほぼ全焼した1633年(寛永10年)の火災での焼失後、江戸幕府第3代将軍・徳川家光の時に6年かけて再建され、1639年(寛永16年)に完成しました。

2002年(平成14年)に国宝にも指定され、2011年(平成23年)に法然上人800年大遠忌を迎えたのを機に8年をかけた大修理が行われています。

唐様を取り入れた和様の建築様式で、間口45m、奥行35m、周囲に幅3メートルの大外縁をめぐらし、外縁と本殿を区切る大扉の落とし金の意匠にも、河童や亀などのきめ細かい趣向が凝らされています。

他にも御影堂正面の右手、軒下の上部を見上げると目に飛び込んでくる知恩院七不思議の一つ「忘れ傘」や、完成すれば後は滅びるだけという「満つれば欠くる世の習い」の故事にちなんで、あえて4枚の瓦を屋根上に残すことで今も知恩院が発展途上あるとを示す「葺き残しの瓦」も見逃せないポイントです。

京都の年末年始の風物詩として知られる大鐘楼の「除夜の鐘」

知恩院の大鐘楼には国内最大級といわれる高さ3.3m、直径2.8m、重さ約70tに及ぶ大鐘があり、京都の方広寺、奈良の東大寺とともに日本三大梵鐘の一つにも数えられるほか、国の重要文化財にも指定されています。

江戸初期の1636年(寛永13年)、知恩院第32世・雄誉霊巌上人のときに鋳造されたもので、鐘が鳴らされるのは毎年4月に行われる法然上人の命日に行われる知恩院で一番大きなかつ重要な法要「御忌大会(ぎょきだいえ)」の時と、12/31の大晦日の「除夜の鐘」の時のみ。

特に大晦日の「除夜の鐘」は京都で除夜の鐘といえば知恩院と言われるほど有名で、参詣者は見学のみですが、親綱1人・子綱16人の合計17人の僧侶が、独特の撞き方で巨大な鐘を鳴らす姿はNHKの大晦日の番組「ゆく年くる年」で中継されることもある京都の大晦日の風物詩です。

また大晦日に先立って12/27の14時からは鐘の試し撞きが本番さながらに行われ、こちらもニュースなどマスコミで大きく報道される恒例行事となっています。

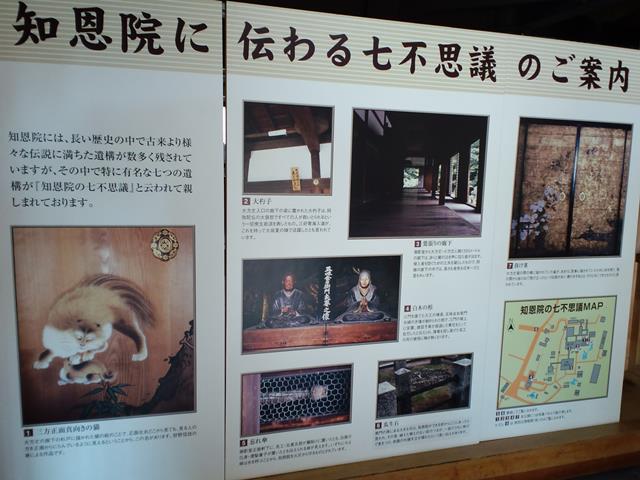

知恩院の七不思議

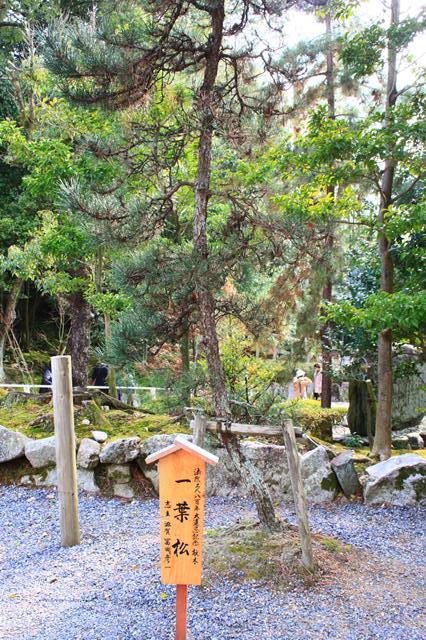

知恩院には古くから伝わる七不思議があり、「知恩院の七不思議」として知られています。

方丈庭園の拝観コース内(大方丈展示ブース)にて「七不思議」を紹介する展示コーナーが設けられています。

「鶯張りの廊下(うぐいすばりのろうか)」

御影堂から法然上人御堂(集会堂)を経て大方丈・小方丈へ至る約550mの廊下では、歩くと鶯の鳴き声に似た音がする

静かに歩こうとすればするほど音が出るため曲者の侵入を知らせる一種の忍び返しともいわれている

「白木の棺(しらきのひつぎ)」

三門楼上に安置されている二つの棺

中には将軍家より三門造営の命を受けた造営奉行・五味金右衛門夫婦の自作の木像が納められており、三門完成後に工事の予算超過の責任を取り自刃した夫婦の菩提を弔うために置かれているという

「忘れ傘(わすれがさ)」

御影堂正面右手の軒下から上を見上げると庇の間に見える傘

名工・左甚五郎が魔除けのために置いたとも、御影堂建立の際に棲みかを追われた白狐の化身・濡髪童子が濡髪大明神を建立したお礼に置いたとも伝わる

ちなみに濡髪大明神は火伏せの神で、傘も水と関係あることから堂を火災から守ってくれていると信じられている

「抜け雀(ぬけすずめ)」

江戸初期の画家・狩野信政が描いた大方丈菊の間の襖絵

紅白の菊の上に数羽の雀が描かれていたものが、あまりに上手に描かれたので雀が生を受けて飛び去ったと伝わる

「三方正面真向の猫(さんぽうしょうめんまむきのねこ)」

大方丈の廊下にある杉戸に描かれた狩野信政筆の猫の絵

子猫を守る親猫が、どちらから見ても見る人の方を正面から睨んでいるように見えるため、その名がついた

親猫が子猫を慈しむ姿は、いつでも我々を見守ってくれる仏の慈悲を表しているとも

「大杓子(おおしゃくし)」

大方丈入口の廊下の梁の上に置かれ、長さ2.5m、重さ30kgあるという

大坂夏の陣で真田十勇士の一人として知られる三好清海入道(みよしせいかいにゅうどう)が兵士に飯を「掬(すく)い」振舞った際に用いられたものとも、得物にして暴れまわったものとも伝わる

全ての人を「救い」取るという阿弥陀様の慈悲の深さを表しているという

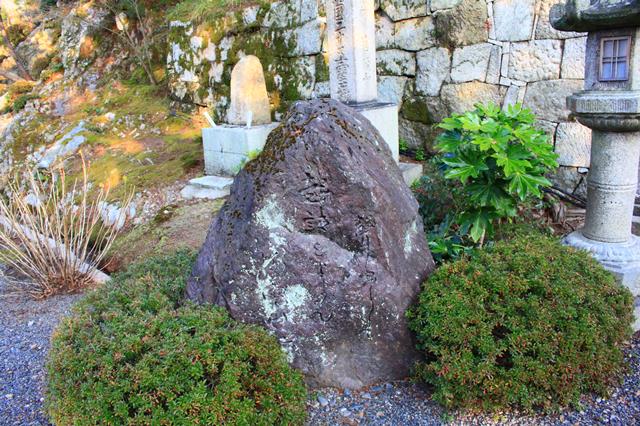

「瓜生石(うりゅうせき(かしょうせき))」

華頂道と神宮道の交差する黒門前の路上にある大きな石

誰も植えた覚えがないのに突然瓜の蔓が伸び、花が咲いて実をつけたことからこの名がついたという

知恩院が建立前よりあると伝わり、八坂神社の祭神・牛頭天王が降臨した際、一夜にしてこの石から蔓が延びて花が咲き、瓜が実ったとも伝わる

また石の下には二条城まで続く抜け道がある、隕石が落ちた場所であるなど様々な伝説を持つ

このうち

「白木の棺」は三門楼上特別公開の際に拝観可能。

「瓜生石」は華頂道と神宮道の交差する黒門前にあるためいつでも見学可能。

「忘れ傘」は御影堂平成大修理中は拝観不可。

三門前など境内の各所で桜が楽しめる「桜の名所」

知恩院は桜の名所としても知られていて、華頂山から東大路までの境内の各所で桜の花を楽しむことができます。

見どころは三門前、御影堂前、そして有料エリアの庭園・友禅苑など。特に三門の両脇のソメイヨシノは重厚な造りの三門を背景に桜がよく映え、人気の撮影スポットにもなっています。

また三門横の南門をくぐれば、すぐに京都を代表する桜の名所として名高い円山公園の桜も堪能できることから、合わせて鑑賞する観光客も多く見られます。

祇園の芸舞妓も縁結びの祈願に訪れる「濡髪大明神」

知恩院開創の地である境内の東側、御廟参道の石段を上がった先の高台には、法然上人の御廟や勢至堂などの法然上人ゆかりの建物が多く見られますが、さらにその奥の一角、江戸2代将軍・徳川秀忠の長女で豊臣秀頼に嫁いだ千姫の墓のそばには「濡髪大明神(ぬれがみだいみょうじん)」と呼ばれる社が祀られています。

御影堂ができたために住家を追われた狐が、代わりに用意してもらったのがものだといい、風変りな名前の由来は狐が童子に化けていた時に髪が濡れていたことに由来しているのだとか。

元々は知恩院を火災から守る火伏せの神様として祀られたもので、現在も毎年11/25には護摩焚きの大祭が行われていますが、「濡髪」が艶やかな女性を連想させることから、いつの頃からか縁結びの神様として、とりわけ祇園の芸舞妓などの間で信仰を集めるようになったといいます。