良縁開運「玉の輿」のお守りと門前のあぶり餅が人気

船岡山の北側の神社。994年疫病を鎮めるため行われた紫野御霊会が起源。

江戸期には玉の輿で有名な徳川5代綱吉の母桂昌院の崇敬を受け良縁開運の社として人気に。

病気平癒のご利益もあり重軽石の阿保賢さんや京都三大奇祭の一つのやすらい祭りでも有名。

東門前にはあぶり餅の名店が2軒並ぶ

今宮神社のみどころ (Point in Check)

京都市北区紫野今宮町、船岡山の北側に鎮座する神社。創建より疫病を鎮め「健康長寿」を祈願する社として、また江戸時代以降は桂昌院の玉の輿の由緒にちなんだ「良縁開運」の社としても広く信仰を集めています。

平安期以前より紫野の地には疫病鎮めに疫神を祀った社があったといわれ、平安中期の994年(正暦5年)に都で疫病が流行った際、悪疫退散を願い元々この地に祀られていた疫神の二基の神輿を船岡山に安置し「紫野御霊会」が営まれたのが起源といわれています。

しかしその後再度疫病が流行すると、1001年(長保3年)、一条天皇は現在地に社殿を造営し、疫神を船岡山から遷し「今宮社」と名付けました。ちなみに「今宮」とは元々この地にあった疫神社に対して新たな宮という意味です。

創建より朝野の崇敬を集め、中でも江戸時代の第5代将軍・徳川綱吉の生母・桂昌院は厚く崇敬し、応仁の乱で焼失した社殿の修復にも努めました。

そしてこれを機に桂昌院の氏神社として良縁開運の御利益でも人気を集めることとなり、現在も西陣の八百屋の娘・お玉から将軍の母となった桂昌院にちなみ「玉の輿神社」の名で親しまれています。

社殿は明治期の1896年(明治29年)に本社殿を焼失しており、現在の建物は1902年(明治35年)に再建されたもの。

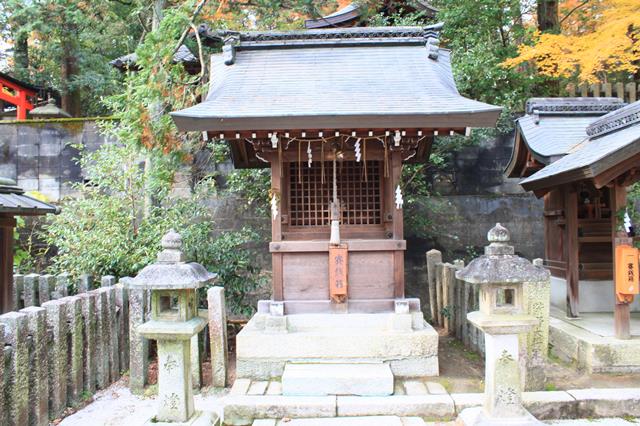

また本殿西にある素盞嗚尊(すさのおのみこと)を祀る摂社「疫神社」は、本社が鎮座される以前からあったといわれてる社で、厄除け・健康長寿のご神徳で知られています。

他にも叩くと怒るともいわれ、撫でて軽くなれば願いが叶うとされる神占石「阿呆賢さん(あほかしさん)」や現在は京都国立博物館に寄託されている重文の「四面仏石」などが有名です。

京都市北区・上京区において大きな氏子区域を持ち、祭礼の規模が比較的大きな神社として知られています。

中でも疫病退散を願って始められ、京の三大奇祭の一つに数えられる4月第2日曜の「やすらい祭」や「紫野御霊会」を起源とし車太鼓を先頭に祭鉾、八乙女、御神宝、牛車、神輿どの神幸列が巡幸する「今宮祭」は西陣を代表する祭として知られています。

東門の門前には名物「あぶり餅」を販売する二軒茶屋が並ぶようにして店を構えており、どちらも創業数百年を超える老舗中の老舗です。

「紫野御霊会」を起源とし、疫病を鎮めるための神社として創建

「紫野御霊会」をルーツに持つ疫病除けの社

794年(延暦13年)の平安建都以前、元々この地には疫神(えきしん)=素盞嗚尊(すさのおのみこと)を祀る社(現在の摂社・疫神社)がありました。

そして平安京遷都後の京都は都として栄える一方でしばしば疫病や災厄に悩まされ、これを鎮めるため神泉苑や御霊社(上御霊神社・下御霊神社)、祗園社(八坂神社)など各地で盛んに「御霊会(ごりょうえ)」が営まれたといいます。

これらの御霊会の一つが今宮神社のルーツとなる「紫野御霊会」で、一条天皇の時代の994年(正暦5年)6月、都で大規模な疫病が流行した際に当社地の疫神を2基の神輿を造って船岡山に安置し、神慮を慰め奉って悪疫退散を祈ったのが、現在行われている「今宮祭」の起源です。

またこの際、京中の老若男女は挙って神輿に供をし船岡山へ登り、綾傘に風流を施し囃子に合わせて唱い踊り、音楽奉納の後、病魔のよれる人形を難波江に流したといわれ、現在の「夜須礼(やすらい祭)」の起源となっています。

その後1001年(長保3年)に再び疫病が流行すると、一条天皇は疫神を船岡山から再び現在の当社地に奉遷し、新たに設けられた神殿三宇ともども「今宮社」と命名します。これが今宮神社のはじまりです。

そして疫病が流行する度に紫野御霊会は営まれ、やがて今宮社の祭礼「今宮祭」として定着し、現在は毎年5月に行われています。

ちなみに「今宮」という名称は、それまでこの地にあった疫神社に対して「新しい宮」という意味で名付けられました。

桂昌院による復興と縁結びの「玉の輿神社」

創建以来、朝廷・民衆・武家といった朝野の崇敬を集め、1284年(弘安7年)には正一位の神階も授与されて発展しますが、その後は戦国の騒乱に巻き込まれるなどして荒廃。更に応仁・文明の乱(1467-78年)の兵火で焼失しています。

1593年(文禄2年)に豊臣秀吉は今宮社の御旅所を再興し神輿1基を寄進していますが、本格的な再建は江戸時代に入ってからとなります。

江戸時代に入ると、西陣の八百屋に生まれた「お玉」は3代将軍・徳川家光の側室となり、やがて5代将軍・徳川綱吉の生母・桂昌院として大奥で権勢を振るうこととなります。

桂昌院は神仏に対する信仰心が強く、善峯寺など京都の寺社の復興にも力を注いでいましたが、中でも今宮社に対する崇敬と西陣に対する愛郷の念は強く、1694年(元禄7年)には御牛車や鉾を寄進したほか、祭事の整備や氏子区域の拡充、やすらい祭の復興など様々な施策を行い復興に大きく寄与しました。この際に社領として今宮神社に50石も与えられています。

また桂昌院は八百屋の娘から将軍の生母として従一位にまで昇りつめたことから「玉の輿」ということわざの由来になったとの説もあり、現在も「玉の輿神社」と通称され、縁結びの御利益でも人気を集めています。

1896年(明治29年)に本社殿を焼失していますが、1902年(明治35年)には再建されています。

その後も西陣をはじめ多くの人々の崇敬を集め、今日に至っています。

無病息災・健康長寿を願って開催、京都三大奇祭の一つ「やすらい祭」

「やすらい祭」の歴史

「やすらい祭(やすらいまつり)」は毎年4月の第2日曜日に開催される、疫病を鎮め健康長寿を祈願するお祭り。「夜須礼祭」と表記するほか「鎮花祭」「やすらい花」とも。

紫野の疫(えやみ)社は古来より疫病除けの神として崇められ、この地域に疫病が流行すると、人々は風流の装いを凝らして疫社に詣で、疫病の鎮静と安穏を祈願していたといいます。

同じく疫病が流行した際にこれを鎮めるために各地で行われていた「御霊会」に起源を持つものですが、一条天皇の代の994年(正暦5年)に都に疫病が流行した際、船岡山にて「御霊会」が営まれたのを契機として毎年盛んに行われるようになったといいます。

しかし平安後期の1154年(久寿元年)、祭のために京中の人々があまりにも風流を凝らし、行装が華美に過ぎるとして勅命により禁止に。

その後鎌倉初期の1210年(承元4年)に復活し、応仁の乱での一時中絶を経て、江戸時代に入った1694年(元禄7年)、第5代将軍・徳川綱吉の生母・桂昌院による社殿の造営、神輿、御鉾の寄進とともに再興されて今日に至ります。

「やすらい祭」とは?

疫神は桜の花が散りはじめる陰暦3月頃に花の精にいたずらをして回るといわれ、元々は3/10でしたが、明治の改暦以後は4/10となり、現在は4月の第2日曜日に開催されています。

このうち祭りの中心をなすのは約2mの大きさで、桜や椿などの生花で飾られた赤い「花傘(はながさ)」。「風流傘」「傘鉾」とも呼ばれ、この花傘の下に入るとその年の厄が除かれ一年間病気にかからず健康に暮らせるといわれていることから、皆が競って傘の下に入り、観客も一体となって祭を楽しめるのも魅力の一つです。

そしてこの花傘を中心に、赤毛・黒毛の鬼たちをはじめとする約20名の行列が、笛や太鼓のお囃子に合わせて長い髪を振り乱しながら町を踊り歩き、「やすらい花や」の掛け声とともにやすらい踊りで花傘に惹き寄せられた疫神を今宮神社境内の疫社へと鎮めて一年の無病息災を祈願します。

1987年(昭和62年)には地域に根差した民俗行事として国の重要無形民俗文化財にも指定されており(登録名は「やすらい花」)、「鞍馬の火祭」「太秦の牛祭」とともに京都の三大奇祭の一つにも数えられています。

また「京都の春の祭りの先駆け」をなす祭であることから、祭の日が好天に恵まれるとその年の京都の祭はすべて晴れ、雨ならすべて雨が降るという言い伝えも残っているといいます。

勇壮な御神輿と八乙女さんの可愛らしい姿が印象的な「今宮祭」

「今宮祭」の歴史

「今宮祭(いまみやまつり)」はその名のとおり今宮神社を代表する祭の一つで、毎年5月に開催されています。

平安時代に疫病が流行した際にこれを鎮めるために各地で行われていた「御霊会」の一つで、一条天皇の代の994年(正暦5年)に都に疫病が流行した際、船岡山にて営まれた「紫野御霊会(むらさきのごりょうえ)」を起源とし、その後も疫病が流行るたびに紫野御霊会が営まれましたが、やがて今宮神社の祭礼として定着します。

中世までは官祭として営まれていましたが、平安後期の1154年(久寿元年)、平行して行われてきた「夜須礼祭(やすらいまつり)」があまりにも華美に過ぎるとして勅命により禁止となると、それとともに「今宮祭」自体も衰えて中絶されました。

その後1259年(正元元年)に祭礼が行われた記録が残り、この頃から復活したものと思われ、応仁の乱での一時中絶を経て、江戸時代に入り第5代将軍・徳川綱吉の生母・桂昌院による社殿の再建などとももに復興を遂げ、また今宮神社の氏子区域の中心を占める西陣織で知られる西陣の発展なども手伝って以前のような華やかさと賑わいを取り戻したといいます。

「今宮祭」とは?

今宮祭は大きく分けて今宮神社より祭神を乗せた神輿3基を含めた行列が氏子区域を巡幸し御旅所へ向かう「神幸祭(しんこうさい)」と、御旅所を出発し今宮神社本社へと帰還する「還幸祭(かんこうさい)」で構成され、神幸祭は「おいでまつり」、還幸祭「おかえりまつり」とも呼ばれて親しまれています。

毎年5/1に「神輿出し」、5/5に「神幸祭」、5月15日に近い日曜日に「還幸祭」、そして5/19に「神輿おさめ」の順に行われ、神幸祭と還幸祭の間に笹の葉で大釜の湯を勢いよく散らして無病息災を祈願する「湯立祭(ゆたてさい)」や2014年からは御旅所に古くからある能舞台で地域の学生たちが伝統芸能などを披露するイベント「能舞台フェスタ」なども行われます。

そして期間中の御旅所では露店の出店もあり、夜になると多くの氏子や参拝客などで賑わいます。

今宮祭の行列は車太鼓を先頭に剣鉾、八乙女、花車、伶人、御神宝、牛車などが続き、先神輿(安居院)・中神輿(鷹峯)・大宮神輿(おおみや)の神輿3基、最後に神職がこれに供奉しますが、祭の主役はもちろんお神輿。

今宮神社の3基の神輿は大きさ、重さともに京都一とも言われ、総勢100人もの勇壮な男たちの手で交替で担がれていきます。

そしてこの3基の神輿に「こども神輿」と女性たちが担ぐ「玉の輿神輿」も加わり、賑やかな雰囲気で行列は進んでいきます。

祭に華を添える可愛らしい「八乙女さん」

更に注目すべき存在といえるのが緋色の袴姿に純白の千早姿が印象的な「八乙女さん(やおとめさん)」。

「八乙女」とは神楽や舞をもって神に奉仕する8人の巫女のことで、奈良の春日大社や広島の厳島神社など全国各地の神社の祭でもその姿が見られますが、今宮神社の八乙女は幼い女の子たちで構成され、和服姿の親御さんに付き添われて歩く姿や八乙女舞を奉納する姿がとても可愛らしく、祭に華を添えてくれる貴重な存在となっています。

「神占石」でもあり「重軽石」でもある今宮の奇石「阿呆賢さん」

本殿の手前にある拝殿の西側には「阿呆賢さん(あほかしさん)」と呼ばれる奇石が祀られているお堂があります。

古くから「神占石(かみうちいし)」とも呼ばれ、病気平癒を祈願してこの石を軽く撫で、その手で身体の悪い部分をさすると、病気が平癒し健康の回復を早めといわれています。

またいわゆる「重軽石(おもかるいし)」とも呼ばれ、石を手のひらで軽く3度叩いてから持ち上げると重くなり、次に願い事を込めて3度撫でてから再び石を持ち上げた時に軽く感じると願いが成就するといわれています。

東門前に2軒の老舗が向かい合う門前名物の「あぶり餅」

今宮神社の東門の門前には、参道を挟んで二軒のあぶり餅屋があり、門前名物の「あぶり餅(あぶりもち)」の香ばしい香りがいつも漂っています。

南側の「かざりや」は江戸初期1637年(寛永14年)の創業で約400年、北側にある「一文字屋和輔(いちもんじやわすけ)(一和)」は1000年(長保2年)の創業で何と1000年以上の歴史を有しており、平安時代より続いている日本最古の和菓子屋とされている老舗中の老舗です。

あぶり餅は初代・一文字屋和助が香隆寺(現在の上品蓮台寺)の名物だった「おかちん(あぶり餅)」を作り、今宮神社に供えたのがはじまりだといいます。

当時京の町には疫病が流行し、これを鎮めるために御霊会が行われましたが、その際にこの餅を神社に供えてから家に持ち帰り、食べると疫病を逃れたといいます。

応仁の乱などの戦乱や飢饉のときに庶民に振る舞われたとも伝わり、また千利休はあぶり餅を茶菓がわりに用いたといい、現在も千家の御用達なのだとか。

作り方は餅を親指大に小さくちぎり、黄粉をまぶして竹串に一つずつ刺し、これを焦げ目がつくまで炭火にあぶってから白味噌の甘だれをかけます。

2店舗とも客の注文を受けてからその場であぶり始め、保存料などは用られておらず、販売は店頭に限定。価格、餅の本数は同じで、販売されているのもあぶり餅のみ。定休日も同じですが、白味噌は2軒で異なるものを用いているといいます。

あぶり餅に使われている竹串には、今宮神社に奉納された斎串(いぐし)が用いられており、毎年4月に行われている「やすらい祭」の鬼が持つ花傘の下に入ると御利益があるのになぞらえ、あぶり餅を食すと病気平癒や厄除けの御利益があるとして人々に愛されています。

地域の交流の場として毎月1日に開催「今宮市手作りフリーマーケット」

今宮神社の境内では、地域のコミュニケーションを図る目的で毎月1日の10:00~15:00に「今宮市手作りフリーマーケット」が開催されています。

古木を組み立てた飾りや、季節の花々、新鮮な野菜や果物のほか、古道具・日用雑貨・衣類など手作りの商品を中心に出品されていて、今は使っていないものも不要な人から必要な人へと引き渡す役割を果たすことで、実用的かつ環境にも優しいフリーマーケットを目指しているといいます。