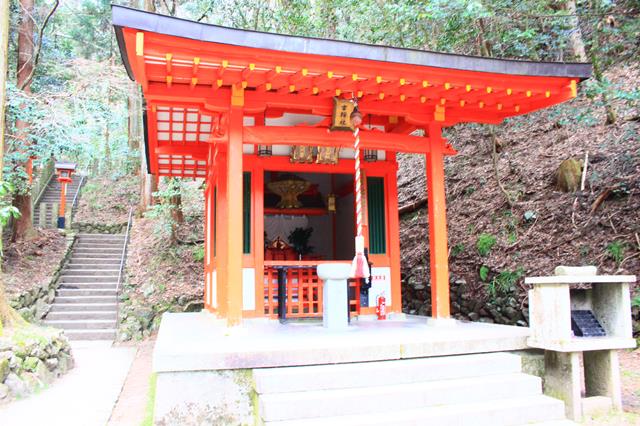

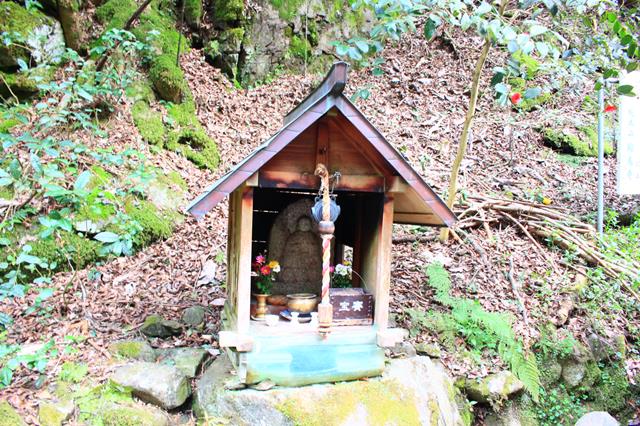

京都市左京区鞍馬本町にある寺院で、京都盆地の北側、豊かな自然環境を残す鞍馬山の中腹(南斜面)に位置しています。

770年(宝亀元年)、鑑真和上の高弟・鑑禎(がんてい)が毘沙門天を本尊として奉安したのが寺のはじまり。

その後平安遷都より2年経った796年(延暦15年)に造東寺長官・藤原伊勢人が王城鎮護の道場として伽藍を造営。

千手観世音を祀って毘沙門天とともに安置し、以降は平安京の北方守護の寺として信仰を集め栄えました。

1949年まで天台宗に属していましたが、以降独立し現在は鞍馬弘教(くらまこうきょう)総本山となっています。

本尊は「尊天」と称され、毘沙門天王・千手観世音菩薩・護法魔王尊の三身で一体をなしています。

そしてこのうち元々護法魔王尊であったと思われているのがあの有名な「鞍馬天狗」で、能の「鞍馬天狗」でも有名なほか、多くの天狗伝説が伝わっています。

また最寄駅の叡山電鉄の鞍馬駅では、長い鼻に赤ら顔が印象的な大天狗の巨大なオブジェが参拝者を出迎えてくれます。

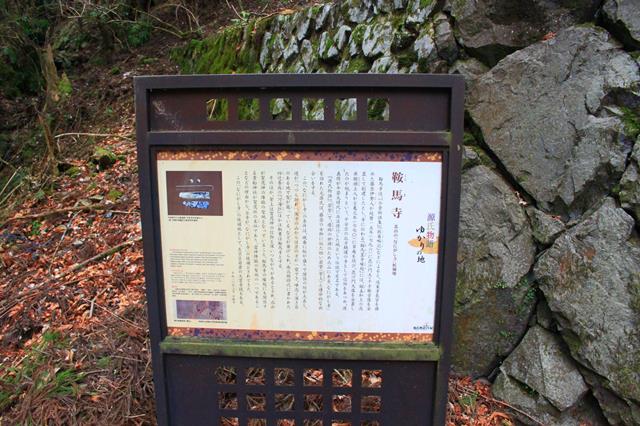

しかし何といっても鞍馬山といえば、あの源義経が幼少の牛若丸の頃に修行をした地としてよく知られていて、本殿裏から奥の院への山道にかけては牛若丸に関する遺跡が多数残されています。

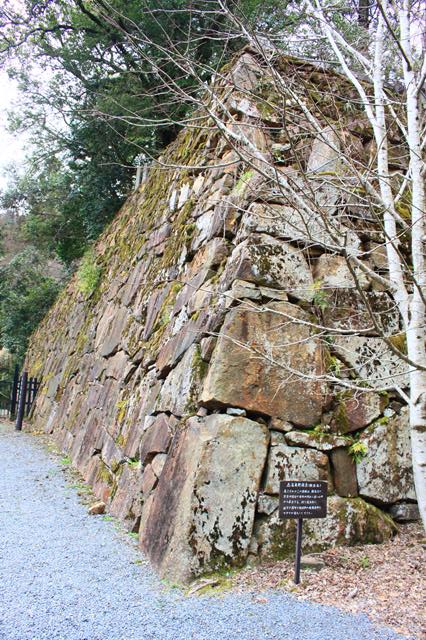

何度も火災に遭っており、本殿金堂や多宝塔など堂宇は新しいものの、寺宝については国宝に指定されている「毘沙門天三尊像」「木造毘沙門天立像」など歴史的にも価値の高い貴重な文化財が多く残されています。

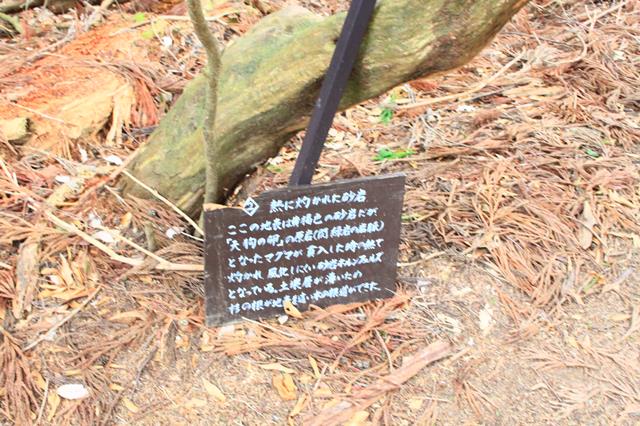

また与謝野晶子ゆかりの寺としても有名なほか、鞍馬山は豊かな動植物や鉱物に恵まれている地としても知られており、貴重な寺宝や与謝野晶子に関する資料などは「霊宝殿」で見ることができます。

(1階は、山内の動植物、鉱物などを展示する自然科学博物苑展示室、2階は寺宝展観室と与謝野晶子の遺品を展示する与謝野記念室、3階は国宝の毘沙門天像などの仏像奉安室、宝物収蔵庫)

自然豊かな鞍馬山では四季折々に移り変わる景色が楽しめ、春は桜、秋は紅葉の名所としても知られているほか、貴船神社までの参道はハイキングコースとしても人気を集めています。

静寂と霊気に包まれた鞍馬寺は気が集まる場所として訪れる方も多く、近年はパワースポットとしても人気。

中でも本殿金堂前の六芒星は最もパワーが集まる場所といわれていて、650万年前に金星から神が降り立ったとの伝説もあるといいます。

また参拝手段としてケーブルカー(鞍馬山鋼索鉄道)を運営し、宗教法人としては唯一の鉄道事業者。

日本一短いケーブルカーとしても知られていますが、このケーブルカーのおかげで参拝者は九十九折り参道を登り降りすることなく山上へと移動することができるようになっています。

鑑真の高弟・鑑禎が鞍馬山に毘沙門天を祀ったのがはじまり

寺に伝わる「鞍馬蓋寺縁起(あんばがいじえんぎ)」によると、奈良後期の宝亀元年(770年)1月4日、唐から仏教を広めるために渡来し奈良・唐招提寺を開いた鑑真(がんじん)和上(688-763)の高弟・鑑禎(がんてい)がにこの地に草庵を結び、毘沙門天を安置したのがはじまりと伝わっています。

鑑禎は鑑真が唐から伴ってきた高弟8名のうちの最年少で、正月4日寅の夜の夢告と白馬の導きで鞍馬山に登山した際、鬼女に襲われたところを毘沙門天に助けられ、災いを免れたといわれています。

造東寺長官・藤原伊勢人が伽藍を造営し千手観世音を合祀

その後平安遷都より2年経った796年(延暦15年)、観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)を信仰する造東寺(ぞうとうじ)長官・藤原伊勢人(ふじわらのいせんど)が貴布禰明神(きぶねみょうじん)のお告げにより、王城鎮護の道場として伽藍を造営。

千手観世音を祀って毘沙門天とともに安置したといわれており、これをもって鞍馬寺のはじまりとする説もあります。

寛平年間(889-98年)に東寺の僧・峯延(ぶえん)が入寺し一時期真言宗の寺となりましたが、天永年間(1110-13年)に第46代天台座主・忠尋(ちゅうじん)が入寺し、天台宗に復して青蓮院の支配下に置かれました。

都の北方を守護する寺として朝廷より信仰を集める

北方守護の毘沙門天を祀ったことから、平安時代には京都の北方守護の寺として天皇家や藤原家から信仰を集めて繁栄。

1091年(寛治5年)には白河上皇、その他に紫式部が仕えた藤原道長・頼通、藤原師通なども参詣しています。

また清少納言も「枕草子(まくらのそうし)」の中で「近うて遠きもの」として「くらまの九十九(つづら)折りといふ道」を挙げています。

数多くの伝説が残る牛若丸(源義経)兵法修行の地

更に平安後期に幼少の牛若丸(源義経)がここで兵法修行したとことでも著名であり、本殿裏から奥の院へと続く山道を中心に「息次ぎの水」など数多くの義経伝説や牛若丸ゆかりの遺跡が残されています。

義経は7歳頃に鞍馬寺に入山し、16歳の頃に鞍馬寺を出て奥州平泉に下ったといわれていて、昼は由岐神社の上手にあった東光坊で仏道修行し、夜は僧正ガ谷で天狗に兵法を授けられたといわれています。

僧兵の台頭と武士による信仰

平安末期、鞍馬寺の僧兵は比叡山の僧兵に数は劣るものの、より勇猛だと讃えられていたといい、南北内乱期には僧兵の出兵を促す文書や後醍醐天皇の綸旨などが多数残されているといいます。

戦国時代には武田信玄、豊臣秀吉、徳川家康などの名だたる戦国武将たちがしきりに戦勝祈願を行っているほか、秀吉の子・豊臣秀頼は由岐神社の拝殿を再建しました。

戦後天台宗から独立し鞍馬弘教総本山に

戦後の1947年(昭和22年)には住職・信楽香雲(しがらきこううん)により鞍馬弘教が立教され、1949年(昭和24年)には天台宗から独立。鞍馬弘教総本山となり現在に至っています。