遅咲きの御室桜と五重塔で知られる世界遺産

真言宗御室派総本山で世界遺産。

古くより皇族の子弟が住職を務める門跡寺院で、開山の宇多天皇が日本初の法皇として権勢をふるったことから「御室御所」の別名を持つ。

徳川家光寄進の仁王門や五重塔などの建物のほか、遅咲きの御室桜の名所としても有名

仁和寺のみどころ (Point in Check)

京都市右京区御室の大内山の麓にある真言宗御室派総本山。

皇室とゆかりの深いいわゆる「門跡寺院」で、創建者の宇多天皇が出家後、伽藍の西南に「御室」と呼ばれる僧坊を建てて住んだことから、「御室御所(おむろごしょ)」と称されました(「室」とは僧坊を意味し、法皇が御座する室の意味から「御室」といわれた)。

そして明治以降は仁和寺の門跡に皇族が就かなくなったこともあり「旧御室御所」と称しています。

門跡寺院として格式が高く、吉田兼好の「徒然草」や鴨長明の「方丈記」などの古典にも数多く登場しており、特に「徒然草」に登場する「仁和寺にある法師」の話はよく知られています。

また「御室」の旧地は1938年(昭和13年)に国の史跡に指定されており、現在は「仁和寺御殿」と称される平安王朝文化の佇まいを残す御所風の建築群が建っています。

仁和寺といえば国の名勝にも指定されている「御室桜」で有名な桜の名所で、4月中~下旬に見頃を迎える遅咲きであることから京都の春の最後を飾る桜として市民から親しまれています。

また秋の紅葉も有名で、特に金堂へ続く参道の紅葉が良く知られています。

建造物では江戸期建立の重要文化財で京の三大門の一つにも数えられる門前の巨大な二王門のほか、御所の紫宸殿を移築したという国宝の金堂や重要文化財で京都に6つしかないうちの一つである五重塔などが見どころです。

寺宝も豊富で霊宝館には創建当時の本尊で国宝の阿弥陀三尊像をはじめ、仁和寺を代表する仏画である国宝・孔雀明王像や、弘法大師空海による国宝の三十帖冊子など、平安から江戸時代に至る数多くの仏像・彫刻を所蔵されています。

また裏山には江戸後期の1827(文政10年)に整備されたという「御室八十八カ所」の小祠もあり、気軽にウォーキングが楽しめるとして多くの市民に愛好されています。

1994年(平成6年)12月には「古都京都の文化財」としてユネスコの「世界遺産条約」に基づく世界文化遺産に登録されました。

宇多天皇を流祖とするいけばなの華道御室流の家元でもあり、また世界的にも有名なグローバル企業となった大手電気機器メーカー「オムロン(OMRON)」の社名は御室の地が発祥である事に由来しているといいます。

宇多天皇が創建し、当時の元号より「仁和寺」と命名

宇多天皇による創建

「仁和寺」は、平安初期の886年(仁和2年)、第58代・光孝天皇が「西山御願寺」と称する一寺の建立を発願したのがはじまりです。

しかし翌年、光孝天皇は寺の完成を見ずに志半ばにして崩御しまい、888年(仁和4年)、その意志を継いだ第59代・宇多天皇により完成、落慶供養が行われました。

寺名は当時の元号をとって「仁和寺」と命名されました。

隆盛と衰退

宇多天皇は897年(寛平9年)に譲位すると、その後899年(昌泰2年)に仁和寺で出家して法皇と称しました(これが「法皇」の称号の最初であるといわれています)。

そして宇多法皇が仁和寺第1世となって以降、明治期に至るまで皇室出身者が仁和寺の代々門跡(住職)を務め(わが国初の門跡寺院)、平安~鎌倉期には門跡寺院として最高の格式を有し、仏教各宗を統括。平安後期には72もの寺院・院家(別院)が建立されるほど隆盛していたといいます。

しかし武家政権の樹立や禅宗の台頭に伴いやや衰退し、更に1467年(応仁元年)にはじまった応仁の乱では仁和寺に陣を構えていた西軍に対し東軍が攻撃を加えたため、すべて焼け野原になったとされています。

不幸中の幸いで本尊の阿弥陀三尊をはじめ什物、聖教などは仁和寺の院家であった真光院に移されて無事でしたが、この応仁の乱の兵火で一山のほとんどを焼失することとなったのです。

江戸時代の復興

その後1世紀半もの間、現在の仁和寺の南にある双ヶ丘にて、僅かに堂舎を構えるのみでしたが、江戸時代に入った寛永年間(1624-44年)(1634年(寛永11年)とも)に第21世・覚深法親王(かくじんほっしんのう)の申し入れを受け江戸幕府3代将軍・徳川家光により復興が進められます。

更に寛永年間の皇居建て替えに伴い、御所から紫宸殿(金堂)や清涼殿(御影堂)、常御殿など多くの建造物が下賜され境内に移築され、1646年(正保3年)にようやく伽藍の再建が完了し、創建時の姿を取り戻すことができたといいます。

ちなみに金堂(国宝)は紫宸殿を移築したもので、御影堂(重文)は旧清涼殿の材を用いて建立されました。

近世の仁和寺

1867年(慶応3年)、第30世・純仁法親王(伏見宮純仁法親王)が還俗したことにより、皇室出身者が門跡となる宮門跡の歴史は終了します。

また1887年(明治20年)に御殿が焼失していますが、大正時代に再建されました。

昭和時代に入ると真言宗御室派の総本山となり、1994年(平成6年)には古都京都の文化財の1つとしてユネスコの「世界文化遺産」にも登録されています。

京都の春の最後を飾る遅咲きの「御室桜」で有名な桜の名所

仁和寺は桜の名所としても有名で、国宝・金堂前の染井吉野や鐘楼前のしだれ桜など、約500本の桜が楽しめます。

その中でも有名なのが中門をくぐってすぐ左手、西側一帯にある「御室桜(おむろざくら)」の桜林で、満開は例年4月20日過ぎと遅いことから、桜の名所の多い京都の春の最後を飾る桜として広く知られています。

江戸時代に伽藍が再建された頃から庶民の桜として親しまれ、数多くの和歌にも詠われており、また江戸時代の儒学者・貝原益軒が1718年(享保3年)に書いた京都めぐりの案内書「京城勝覧(けいじょうしょうらん)」にも花見の盛んな様子が記されており、「春はこの境内の奥に八重桜多し、洛中洛外にて第一とす、吉野の山桜に対すべし、…花見る人多くして日々群衆せり…」と吉野の桜に比べて優るとも劣らないと絶賛されています。

1924年(大正13年)には「国の名勝」にも指定されているほか、1990年(平成2年)には公益財団法人日本さくらの会による「日本さくら名所100選」にも選定されています。

また「わたしゃお多福 御室の桜 はなは低とも人は好く」と歌われているように樹高2~3mの低木で、通常の桜より目線が低いことから、間近に美しい桜を見ることができるのも魅力の一つ。

「お多福桜」の別名のとおり八重咲きで花弁は大ぶりで厚く、花びらが重なり合うようにして咲き華やか。背後にそびえる五重塔と一緒に撮影するのも人気で、見頃の時期には大勢の参拝客が詰めかけます。

平安王朝文化の佇まいを残す御所風建築の「仁和寺御殿」

二王門をくぐってすぐ左手の宇多天皇の「御室」の旧地は1938年(昭和13年)に国の史跡に指定されており、現在は「仁和寺御殿」と称される平安王朝文化の佇まいを残す御所風の建築物が建てられています。

旧御室御所「御殿」は宸殿、黒書院、白書院から構成され、豪華な襖絵も見どころの一つ。

また江戸時代の画家・尾形光琳の屋敷を移築したといわれ茶室の「遼廊亭(りょうかくてい)」や光格天皇好みの茶室「飛濤亭(ひとうてい)」はともに国の重要文化財に指定されています。

御所の紫宸殿を移築したという国宝・金堂などの壮大な伽藍がずらり

門前の江戸時代に建立された重文「二王門」は京の三大門のひとつ。

他にも御所の紫宸殿を移築したという国宝「金堂」や清涼殿の用材を用いて建設したという弘法大師空海を祀る「御影堂」など、数多くの歴史的価値の高い建造物を有しています。

時代劇にも登場、江戸時代の面影が残る「五重塔」

仁和寺には京都に6つしかない「五重塔」があります(他に東寺・八坂の塔・醍醐寺・木津川の海住山寺・宮津の成相寺)。

江戸初期の1644年(寛永21年)に建立されたものですが、高さ36mの仁和寺の五重塔はその形状が特徴的といわれています。

五重塔は通常は上に行くほど屋根が小さくなっていきますが、仁和寺のものは屋根の大きさがほぼ均等になっており、これは江戸時代に造られた五重塔の特徴なのだとか。

仁和寺のように初層から上層までが均一なものは少ないといい、「江戸の五重塔」としては仁和寺が一番なため時代劇などによく登場することでも有名です。

平安~江戸期までの国宝・重要文化財などを多数所蔵する「霊宝館」

仁和寺には創建当時の本尊・阿弥陀三尊像(国宝)をはじめ、愛染明王坐像(重文)・増長天立像(重文)・悉達太子坐像(重文)などの、平安から江戸時代に至る貴重な文化財が多数所蔵されています。

仏像・彫刻・絵画・工芸品・書物など種類も多岐にわたっており、これらのうち一部の国宝と重要文化財は期間限定で境内の「霊宝館」にて公開されています。

(ただし仁和寺を代表する仏画の国宝「孔雀明王像」や弘法大師空海が唐から持ち帰った写経の国宝「三十帖冊子」は展示されていないとのこと)

期間は春と秋の2回で、春季は4月1日から5月第4日曜日まで、秋季は10月1日から11月24日までの開催となります。

ハイキングコースとしても人気の「御室八十八ヶ所霊場」

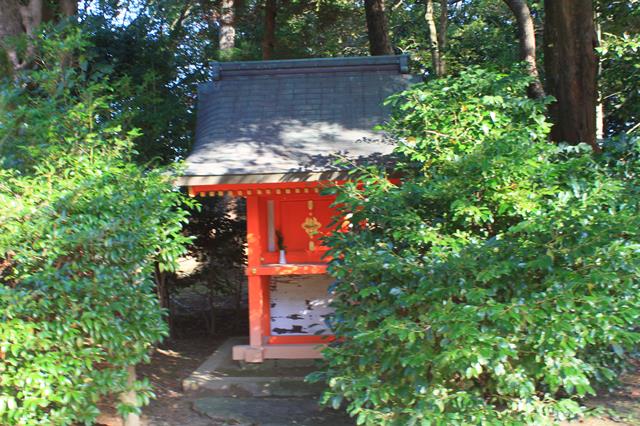

「御室八十八ヶ所霊場」は成就山八十八ヶ所ともいい、境内西側の成就山に四国八十八箇所霊場を小規模な形で再現したものです。

各札所にあたる小規模な堂が約3kmの山道沿いに点在し、88の堂には実際の四国八十八箇所の札所の寺院と同じ本尊と八十八箇所めぐりの生みの親である弘法大師空海が祀られています。

1827年(文政10年)、仁和寺第29世門跡であった不壊身院御室・済仁法親王が、四国八十八箇所を巡拝ができない人々のために発願。

仁和寺寺侍・久富遠江守に命じて、四国八十八箇所を巡拝して各札所の砂を持ち帰らせると、仁和寺境内の成就山に四国八十八箇所を模した88宇の堂を設け、持ち帰った砂をこれらの堂に埋めたのがはじまりだといいます。

本格的な山登りではあるものの、88の札所はわずか3kmの道中に凝縮され、老若男女誰でも巡拝できるように整備されており、また四季の草花を楽しむこともできることからハイキングコースとしても人気を集めています。

5月から11月にかけて月1度のペースで「仁和寺・成就山 八十八ヶ所ウォーク」というスタンプラリーのイベントを有料で開催しており、すべてを巡り結願を果たすとスタンプ帳と交換で記念品が贈呈されます。

世界遺産に宿泊できる宿坊「御室会館」

仁和寺には「御室会館」と呼ばれる宿坊があり、修学旅行などの宿泊先としてよく利用されています。

御室会館は心身ともに健全な青少年を育成するための「青少年錬成道場」として、日本船舶振興会(現日本財団)からの助成金で1978年(昭和53年)に完成しました。

客室は和室が12部屋で収容人数は客室66名、大広間使用で120名。

宿坊でもあるので、こちらに宿泊すれば「朝のお勤め」は必要ですが、世界遺産に宿泊できるとして人気が高く、また御室会館に宿泊すると非公開文化財である国宝・金堂の内部を参拝できるのも貴重な経験です。

横断幕を手に門前で応援する僧侶たちの姿は「京都マラソン」の名物

2012年(平成24年)からはじまった京都市内を走る「京都マラソン」では、きぬかけの路がコースに入っており、横断幕を掲げた仁和寺のお坊さんたちが二王門前にずらりと並んで応援する光景が、名物の一つになっています。

また二王門前を駆け抜けるランナーの姿が実に京都らしい雰囲気であることから、大会ポスターなどにもよく使われ、大会を語る上で今や欠かせない存在となりました。

仁和寺の門前はちょうど11キロ付近で、42.195kmの中ではまだまだ序盤戦ですが、ランナーたちは温かい応援から元気をもらい、完走を目指してさらに気持ちを高めていきます。