アクセス

東山を代表する観光スポットに囲まれた位置にあり、北側には八坂神社や知恩院、円山公園、南側には二年坂と産寧坂、そして八坂の塔(法観寺)や清水寺などがあります。

そしてその中間に南北に通る「ねねの道」沿いに高台寺の伽藍はあります。

東山の観光名所へアクセスする場合の最寄駅は四条大橋の両サイドにある阪急河原町駅と京阪祇園四条駅か、やや北の地下鉄東山駅になります。

四条大橋の両駅からの場合は、四条大橋から四条通を東に見える八坂神社の朱塗りの西楼門を目指して歩き、門前の「祇園」の交差点に出るのがポイントです。

「祇園」の交差点で右折して南北を通る東大路通を南へと歩いていき、緩やかな上り坂を進み最初の四差路を左折して再び坂を上がっていくと、すぐに左手に八坂神社の南側の出入口である南楼門と大きな石鳥居が見えてきます。

ここで右折し、南楼門から南へまっすぐ伸びている下河原通を進んでいくと、大谷祖廟の入口前を通過してすぐに最初の四差路があり、ここを左折して老舗料亭や旅館がある細い道を上がっていくことになります。

そして1~2分歩くと、ほどなく左手に大雲院という寺が門を構えるT字路に出ることになり、ここを右折して南へと続く道が「ねねの道」になります。

このT字路の分岐には石標があり、「左 北 圓山公園(円山公園)・知恩院 右 南 高臺寺(高台寺)・清水寺」と書かれているので、右に曲がればいいということが分かるかと思います。

ちなみに大雲院には「祇園閣」という祇園祭の鉾をイメージして作られ、銅葺きの屋根から「銅閣」とも通称される塔のような建物があり、この印象的な建物が左手に見えるので目印にされるとよいかと思います。

「ねねの道」も車1台が通れるほどの小道ですが、築地塀と石畳が続く風情のある道で、両脇には老舗料亭なども店を構えており、その店先に「ねねの道」と書かれた提灯が下がっており、京都らしい趣きを感じさせてくれる場所です。

このねねの道を距離にして約150m南へ歩いていくと、左手に高台寺への入口が見えてきます。右側が「掌美術館」の白壁が続き、入口のそばに案内所と全景図があるので、ここまで来れば迷うことはないかと思います。

入口は「台所坂」と呼ばれる坂道の石段になっていて、この坂を上がっていくと門があり、門をくぐると左手に庫裏と方丈が姿を現します。

そして庫裏を突き当たって左奥に拝観受付があります。

以上が四条大橋と八坂神社側からアクセスした場合のルートですが、バスを利用する場合は、最寄の「東山安井」バス停で降りて南へ進むとほどなくして右手に安井金比羅宮の鳥居が見え、反対の左手にも立派な石鳥居のある四差路に出ます。

ここを左折し石鳥居をくぐった先の道は「高台寺南門通り」と表記されており、緩やかな坂道を上がっていくと、ほどなくしてかなり広い四差路となり、正面に「高臺寺」と書かれた石標が見えてきます。

この分岐も東山観光の起点の一つで、まっすぐ東へ進むと道は維新の道と名前が変わり、坂本龍馬の墓もある京都霊山護国神社や霊山歴史館、また右に曲がり南の小道を入っていくと、一念坂から二年坂、そして産寧坂を経て清水寺へと通じています。

また高台寺の駐車場はこの分岐をまっすぐ行った先にあるので、車を利用する場合もこのルートを通ることになります。

そして左へ曲がった北へ続く石畳の道が「ねねの道」で、分岐を左折して右手に高台寺公園を見ながらまっすぐ進んでいくと、ほどなく高台寺の入口が右手に見えてきます。

境内

創建当時存在した仏殿は近世に焼失した後は再建されておらず、大正時代に再建された方丈が中心的な堂宇となり、本尊もここに安置されています。

方丈の西に庫裏、北に書院があり、ねねの道沿いの「台所坂」を上がって門をくぐると、左手に見える「庫裏」の方へと進んで左奥にある「拝観受付」から境内へと入場することとなります。

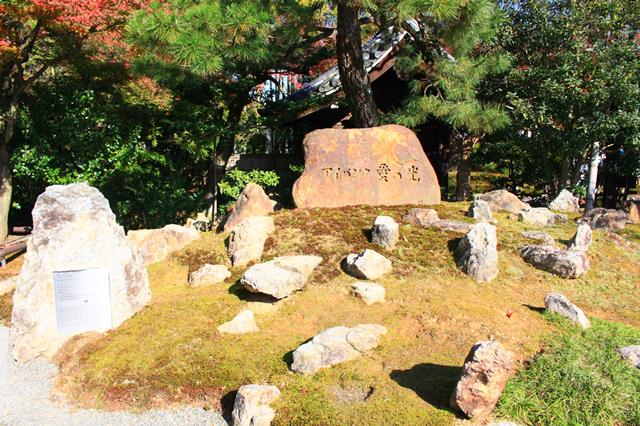

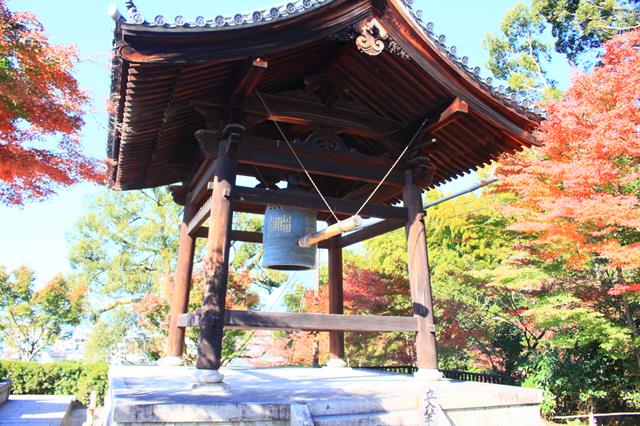

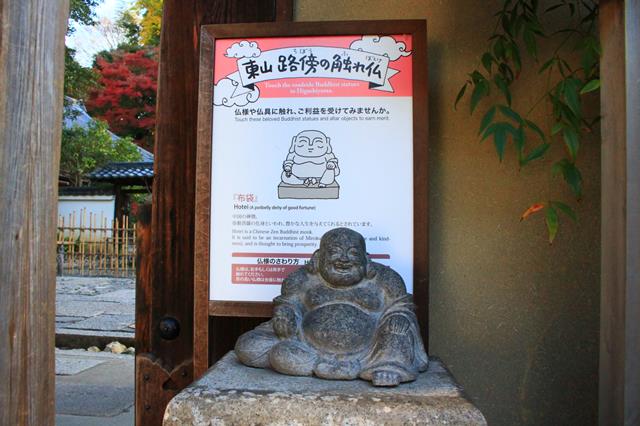

ちなみに庫裏の前の一帯南側は自由に入場できるエリアで、除夜の鐘が撞かれる「鐘楼」のほか、「天満宮(高台天神)」やその「なで牛」、「マニ車」、そして「湖月茶屋」もあり休憩することもできます。

その更に南側が広大な駐車場になっており、西側は開けていて京都タワーや八坂の塔なども見える京都市街が一望できる見事な眺望が広がっています。

更に南には土産物屋の「高台寺賑店」とコーヒーなども楽しめる「高台寺茶店」が近年整備され、気軽に利用できるようになっています。

拝観受付を済ませると手洗所「東司」の前を通って右奥から伽藍の中心へと進んでいくことになります。ほぼ一方通行で、ポイントとなる地点には順路を示す道標も設置されています。

参道を進むとまず鬼瓦席・遺芳庵・湖月庵の3つの茶室の前を通り、ほどなくして左手に庭園と右手に建物が見えてきます。

左手の庭園は小堀遠州作の「高台寺庭園(鶴亀の庭)」で奥に「開山堂」があり、右手の建物は「書院」で、開山堂と書院をつなぐようにして「楼船廊」がかかります。

この楼船廊を通り抜けて奥へと進むこともできますが、一般的な拝観順路としては、ここでまず書院の入口から「書院」と「方丈」の内部を拝観することになります。

建物の内部は撮影禁止になっていますが、秀吉像など見ごたえのある寺宝などもあり、順路に従って進むと、やがて方丈の南側へと出て、方丈南庭「波心庭」が姿を現します。

白砂の庭園で、奥には「勅使門」が見え、右奥にある「枝垂桜」は春には見事な花を咲かせます。

この庭園を鑑賞し終わると方丈を反時計回りに回って再び書院の方へと戻り、先ほど入った入口のすぐそばの出口から再び外へ出ます。

その後は高台寺庭園を方丈の間を通り、左に折れて「中門」から「開山堂」とその内部を見学したり、秋は紅葉の見事な「臥龍池」を眺めてから、更に奥へ進み、高台にある秀吉とねねの像を祀る「霊屋」、更に奥にある「傘亭」と「時雨亭」と回った後、「竹林」の間を通って高台から麓へと下りてきます。

最後に茶室「雲居庵」で休憩などしてから出口を出ると、再び庫裏の前へと戻ってくることができます。

周辺

塔頭寺院は4つあり、いずれも「ねねの道」沿いに門を構えています。

北側には「岡林院」と「月真院」、南の高台寺公園の向かいに「春光院」がありますが、普段は非公開の寺院で、何といっても高台寺入口の台所坂の向かいにある「圓徳院」が一番の見どころになります。

ねね(北政所)が晩年を過ごした場所で、伏見城から移築した前庭などもあり、落ち着いた雰囲気で庭園を眺めることができます。

また境内には秀吉とねねのゆかりの品を展示する「掌美術館」や、ショッピングを楽しんだり休憩することもできる「京・洛市ねね」もあるので、合わせて回るのがおすすめです。

ちなみに「圓徳院」と「掌美術館」も有料拝観エリアですが、高台寺との「3ヵ所共通割引拝観券」があるので、通常はこれを利用して3か所をセットで回ります。