京都市中京区門前町にある東寺真言宗の寺院。

世界文化遺産・二条城のすぐ南を走る押小路通を挟んだ向かい側に位置しています。

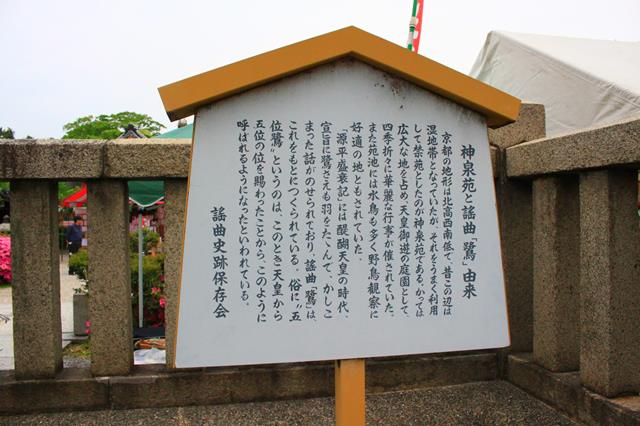

元々は平安京の大内裏に接して造営された天皇のための庭園「禁苑(きんえん)」で、常に清泉が湧き出すことから「神泉苑」と名づけられました。

ちなみに諸説あるものの、神泉苑の御池が京都市の東西を通る主要な通りの一つ「御池通」の名前の由来であるといわれています。

9世紀の中頃以降は宗教的性格が強まり、雨乞いの祈祷や御霊会を行う霊場とされ、824年(天長元年)には西寺の守敏と東寺の弘法大師空海が、祈雨の法を競いました。

この際に竜神(善女竜王)を勧請して見事に雨を降らせ空海が勝利したことをきっかけに、以後は東寺の支配下となります。

また863年(貞観5年)、都に疫病が流行った際に神泉苑で行われた「御霊会(ごりょうえ)」は現在の祇園祭の元になったといわれており、「祇園祭発祥の地」として知られ、現在も祇園祭の「還幸祭」の際には御神輿が神泉苑へと渡御する「神泉苑拝礼」が行われるのが慣例となっています。

中世以降は荒廃し、更に江戸幕府を開いた徳川家康が1603年(慶長8年)に「二条城」を造営した際に敷地の大部分がその城内に取り込まれ、規模は著しく縮小することとなり現在に至っています。

平安京造営当時の面影を今に伝える遺構として、1935年(昭和10年)に国の史跡に指定されており、池にかかる朱塗りの「法成橋(ほうじょうばし)」と、池に浮かぶ龍頭鷁首の「龍王船」が天皇が船遊びをしていた往時を偲ばせます。

ちなみに神泉苑の池に掛かる朱塗りの法成橋は、願い事を一つに絞って念じながら渡ると願いが叶うといわれる「一願成就」の橋としても知られています。

また源平の時代には静御前(しずかごぜん)が雨乞いの舞を舞い、源義経と出会った場所と伝わり、その後二人が結ばれたことから縁結びのご利益でも知られており、恋愛成就を願う多くの女性が訪れ、また「恋みくじ」の授与も行われています。

他にも境内にある「大歳神(歳徳神)(としとくじん)」は毎年大晦日の晩に祠の向きを年の恵方(えほう)に変えることで知られ、日本国内で毎年向きを変える唯一の「大歳神」とされています。

毎年5月2日から4日には「神泉苑祭」が行われ、善女龍王社の拝殿に御神輿を祀り、境内には3本の剣鉾が立てられ、大勢の地域の方や参拝客で賑わいます。

「よかろう太鼓」「子供みこし巡行」、「稚児拝礼・お練り」、「雅楽」や「静御前の舞」、平成女鉾清音会による「祇園囃子」の奉納のほか、「野点茶会」や「龍王市」の開催など、期間中は様々な行事やイベントも開催されます。

また9月には「観月祭」が催され、船上の茶席、音楽の演奏などが楽しめるほか、11月上旬には、百十年の歴史を誇り京都市の登録無形民俗文化財にも指定されている「神泉苑大念仏狂言」が境内の狂言堂で上演されます。

境内の西側には創業1789年(寛政元年)の老舗料亭「神泉苑平八」もあり、料亭から平安京最古の庭を眺めながら日本一太いといわれるうどんの「うどんちり」やしゃぶしゃぶ、京懐石などを頂くことができます。

船館「龍王船」での食事もできるほか、結婚式会場としても利用されているようです。

また神泉苑は812年(弘仁3年)に嵯峨天皇が「花宴の節」として初めて花見を行った禁苑で「花見発祥の地」とされ、春は桜を楽しむこともできます。

その他にも境内にはアヒルが飼われており、可愛らしい姿で歩く姿は参拝に訪れた人々の心を和ませてくれます。

平安京の天皇の「禁苑」として造営

神泉苑は、794年(延暦13年)、桓武天皇による平安京遷都とほぼ同時期に、当時の大内裏の南東に接する地に天皇のための庭園「禁苑(きんえん)」として造営されたのがはじまりです。

元々大内裏の南側には湿地帯が広がっており、それを利用して整備されたものと考えられていて、当初の敷地は二条通から三条通まで南北約500m、東は大宮から西は壬生まで東西約240mに及ぶ広大な敷地を有する大庭園だったといわれています。

そして池を中心として、その周囲には乾臨閣・楼閣・釣殿・滝殿などの殿舎が並び、天皇や廷臣の宴遊の場として利用されました。

歴史上の記録では「日本紀略」に延暦19年7月19日(800年8月12日)に桓武天皇が行幸したという内容で初出しているほか、802年(延暦21年)には雅宴が催されたとあり、この頃から神泉苑は天皇や廷臣の宴遊の場となったとみられています。

また「日本後紀」には嵯峨天皇が812年(弘仁3年)に神泉苑にて「花宴の節(せち)」を催したという記述があり、これが記録に残る花見の初出であることから神泉苑は「花見発祥の地」とされています。

東寺・空海と西寺・守敏による雨乞い祈祷の対決

9世紀の中頃以降は宗教的性格が強まり、雨乞いの祈祷や御霊会(ごりょうえ)を行う霊場とされ、824年(天長元年)に起きた干ばつの際には、淳和天皇の勅命により東寺の弘法大師空海が西寺の守敏が祈雨の法を競い合っています。

この際に空海は遥か天竺(インド)より祈雨の霊験が高い神「善女龍王(ぜんにょりゅうおう)」を勧請して雨乞いの修法を施したといい、法成就池(ほうじょうじゅいけ)より龍が天に昇って雨を降らせたたという伝説も残っています。

そしてこの勝負に空海が勝利したことから、以後東寺の支配下に入るようになり、逆にこれをきっかけにして西寺は後に廃寺とされるまで没落の一途を辿ることとなります。

またこれ以降、善女龍王は神泉苑に棲まうようになったと言われ、神泉苑には善女龍王を祀るお堂も建てられ、多くの真言僧によって祈雨の修法が行われました。

「祇園祭」の発祥とされる神泉苑での「御霊会」

平安時代にはまだ河川の氾濫などが頻繁で、都でもしばしば疫病が発生し人々を悩ませたことから、死者の御霊を慰めるための「御霊会(ごりょうえ)」が各地で行われていました。

863年(貞観5年)、都に疫病が流行した際に神泉苑で御霊会が行われ、一度は鎮まるものの、その後再び疫病が流行。

そして869年(貞観11年)、再び御霊会が行われますが、この際に神泉苑の南端、現在の八坂神社「三条御供社(又旅社)」の位置に、当時の律令制度の国の数にあたる66本の鉾を立て、祇園社から神輿を出したことが、現在の「祇園祭」の「山鉾巡行」の起源になったと言われています。

義経と静御前との初めての出会いの場所

「義経記」によると、平安末期の後白河法皇の代にも雨乞いの祈祷が行われたといいます。

一説には1182年(寿永元年)7月に100人の高僧貴僧を呼んで仁王経を講じましたが効果がなく、そこで後白河法皇の行幸を仰ぎ、容姿美麗の白拍子100人を神泉苑に集めて「雨乞いの舞」を舞わせました。

しかし99人が舞を舞っても雨は降らず、あと一人が舞うくらいでは効果はないだろうと思いつつも最後の静御前に舞わせてみると、にわかに雨雲が現れて3日間にわたって大雨が降り続き、国土は安穏になったといいます。

後白河法皇はいたく感激して、静御前に「日本一」の宣旨を賜ったといい、また源義経にその姿を見初められて、その後義経の側室となりました。

徳川家康の二条城造営の際に大幅に規模を縮小

平安末期から鎌倉時代にかけての武士の台頭と朝廷の勢力衰退とともに、中世以降は徐々に荒廃。

そして関ヶ原の戦いに勝利し江戸幕府を開いた徳川家康が、1603年(慶長8年)に二条城を造営した際には、神泉苑の敷地の大部分が城内に取り込まれて著しく規模を縮小し、水源も城の堀の水源の一つとして奪われてしまったといいます。

神泉苑の現在

1783年(天明8年)の「天明の大火」では堂塔社殿を焼失しており、現在は池を中心としたごく一部が、東寺に属する寺院として存続しています。

しかし境内に残された法成就池とその周囲を取り巻く木々の緑、そして池にかかる朱塗りの「法成橋(ほうじょうばし)」と、池に浮かぶ龍頭鷁首の「龍王船」などに、平安時代に天皇が船遊びをしていた雅な時代を垣間見ることができます。

また2024年(平成36年)には弘法大師が神泉苑で雨乞いの修法をしてから1200年の記念の年を迎えることから、「善女龍王勧請1200年記念事業」として善女竜王社の本殿などの解体・修復工事が2014年(平成26年)から2年間かけて行われた。