アクセス

境内は世界遺産として知られる天龍寺の境内の北側に東西に通る、嵐山を代表する観光スポットの一つ「竹林の小径」の途中にあります。

渡月橋から嵐電嵐山駅や天龍寺の門前を経て、清凉寺へと通じる嵐山のメインストリート「長辻通」の途中、「野々宮(野の宮)」バス停の角に「竹林の小径」へと向かう分岐があり、竹林に覆われた道を通っていくと数分で門前に到着することができます。

分岐の先は車一台が通るのがやっとの細い道ですが、分岐の角には道標がきちんとあるので、迷うことはないかと思われます。

また天龍寺の北門を出て右手(東側)へ進んでも、数分で野宮神社に到着することができます。

境内

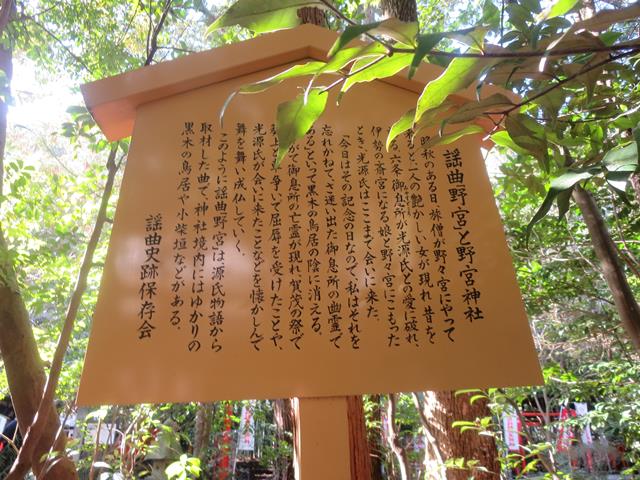

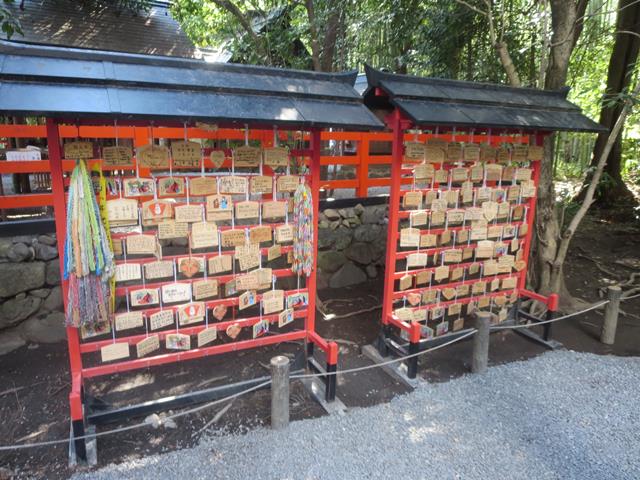

境内は本殿の他に小さな社が並ぶようにして建てられており、それほどの広さはありませんが、源氏物語にも登場する樹皮がついたままの「黒木の鳥居」や、境内の外側を覆う「小柴垣」、そして周囲を覆う「竹林」が斎王(斎宮)の野宮だった頃を偲ばせ、世俗から離れた神聖かつ厳かな雰囲気を醸し出しています。

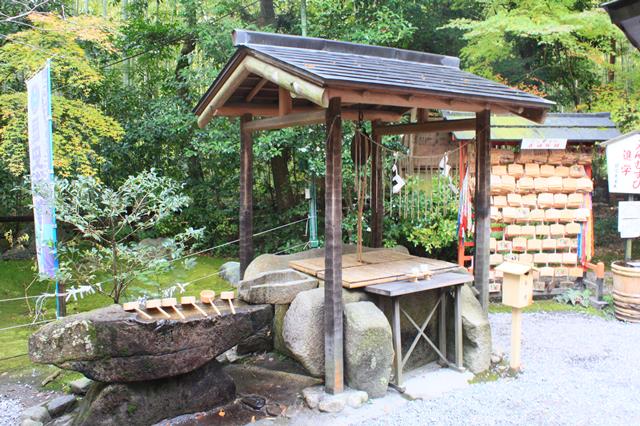

授与所は黒木の鳥居をくぐってすぐ右手にあり、その奥に「野宮じゅうたん苔」が美しい苔庭と、向かい合うようにして摂社・末社があります。

社務所は門前の通りを挟んだ向かいに、また5月の嵯峨祭で使用される愛宕神社と共同の御旅所は、長辻通を北へ進んだ清涼寺門前のやや手前にあり、拝殿や神輿庫が建てられています。

その他に大堰川の守護神である境外摂社・大井神社が、渡月橋の北詰すぐの所に社を構えています。

周辺

天龍寺境内の北側、竹林の小径の途中にあり、西へ進むと天龍寺の北門を経て竹林の小径の一番の見どころ、そして大河内山荘前の分岐へと出ます。

この分岐を左(南側)へ進むと嵐山公園亀山地区(亀山公園)に通じており、嵐山随一の眺望を誇る亀山公園の展望台へと向かうことができます。

一方右(北側)へ進むと、トロッコ嵐山駅を経て、常寂光寺や二尊院などの嵯峨野の名所へと繰り出すことができます。

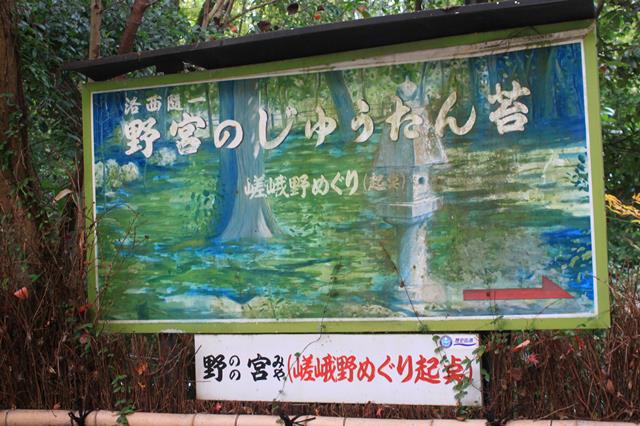

この点、野宮神社の門前を北(黒木の鳥居を正面に見て右)へ進み、JR山陰本線の踏切を渡ってまっすぐ進んだ突き当たりを左へ曲がっても嵯峨野の名所には行くことができ、「嵯峨野めぐりの起点」といわれる所以となっています。

また近年、小倉百人一首の歌碑めぐりを楽しむことができる「小倉百人一首文芸苑」の野々宮地区が踏切の手前に、更に踏切を渡ってすぐの所には人力車のえびす屋により「竹林の散策路」が整備され、新たな観光スポットも誕生し注目を集めるエリアとなっています。