「曹洞宗」と道元

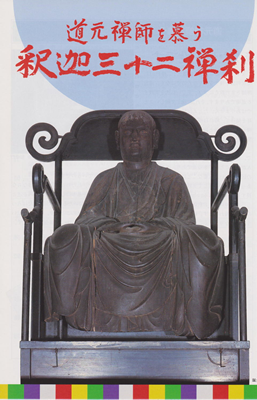

「道元(どうげん)(1200-1253)」とは、鎌倉初期の禅僧で、日本における曹洞宗(そうとうしゅう)の開祖。

希玄(きげん)とも、諡号は承陽大師。

1200年(正治2年)1月2日に内大臣・久我通親を父に、太政大臣・藤原(松殿)基房の娘を母に京都の宇治木幡の松殿山荘で生まれたとされている(生誕の地については他にも誕生寺のある伏見区久我など諸説あり)。

早くに両親と死別し源通親の子で大納言の堀川通具と養子となるが、13歳の時に比叡山横川の僧坊を訪ね、そのまま翌年天台座主・公円につき出家、「仏法房道元」と名乗る。

最初に天台宗の教学を学ぶもこれに疑問を感じ、次いで1217年(建保5年) 建仁寺に入り臨済宗の祖・栄西の弟子の明全に師事して禅を学ぶ。

1223年(貞応2年)には 明全とともに南宋に渡って諸山を巡り、曹洞宗禅師の天童如浄より印可(お墨付き)を受けた。

帰国後の1233年(天福元年)には京都深草に「興聖寺」を創建し広く門戸を開くが、旧仏教側の圧力もあって1243年(寛元元年)に越前国の地頭・波多野義重の招きで越前に移転。

翌年大仏寺を開創、のちに「永平寺」と改め根本道場とした。1253年(建長5年)8月28日54歳で没。

その教えは能登(1911年に神奈川県横浜市に移転)に總持寺(そうじじ)を開いた4世の瑩山紹瑾(けいざんじょうきん)の手によって全国に広められた。

現在の曹洞宗の大本山はこの永平寺と總持寺であり、所属する寺院は全国に1万5千ヶ寺を数えるという。

徒に見性を追い求めず、坐禅している姿そのものが仏であり、無限の修行こそが成仏だとする「修証一如」の考えからひたすら坐禅をする「只管打坐(しかんたざ)」を説いた。

また有名な著書「正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)」は、道元が1231年から没するまでの23年間に弟子や民衆に説いた教えを集めたもので、禅の本質・規範を述べた曹洞宗の根本経典であると同時に、哲学書としても評価が高い。