京都府宇治市黄檗に位置する寺院で、「万福寺」とも表記されるが、宗教法人としては「萬福寺」です。

臨済宗、曹洞宗とともに日本でいう「日本三禅宗」の一つ「黄檗宗(おうばくしゅう)」の大本山ですが、日本の近世以前の仏教各派の中では最も遅く、江戸時代に入って開宗されました。

宗派については、当初は臨済宗の流れを汲み「臨済宗黄檗派」と称していましたが、明治期に入った1876年(明治9年)に宗派を「黄檗宗」に改宗し現在に至っています。

中国の明の僧・隠元隆琦(いんげんりゅうき)によって開創。

隠元は中国の明朝時代の臨済宗を代表する僧で、元々は中国福建省の福州府福清県にある黄檗山萬福寺の住職でした。

その後日本からの度重なる招請を受け、1654年、63歳の時に弟子20名を伴って来朝。

後水尾法皇や徳川幕府の崇敬を得て、1659年(萬治2年)、4代将軍・徳川家綱より宇治大和田の現在地に寺地を賜ると、1661年(寛文元年)に新しい禅寺を創建します。

伽藍は自分が住持を務めていた福建省の黄檗山萬福寺(古黄檗)に似せてほしいとの思いが込められているといい、また寺名も中国の自坊と同じ「黄檗山萬福寺」と命名されました。

ちなみにこの地は元々は近衛家の所領で、崇敬を受けていた後水尾天皇の生母の別邸があった場所だといいます。

伽藍は1679年(延宝7年)にはほぼ完成しますが、隠元禅師はそれを待たず1673年(寛文13年)に亡くなっています。

萬福寺の最大の特徴とされているのが、伽藍や仏像、儀式作法から精進料理に至るまで、そのほとんどが中国風(明朝式)であること。

禅宗が日本に伝えられた際、臨済宗や曹洞宗の寺院は日本風に姿を変えたのに対し、萬福寺では中国風(明朝式)の雰囲気をそのままに伝えており、日本の一般的な仏教寺院とは異なった雰囲気が体験できるのが魅力です。

その他に隠元禅師の来日により日本にもたらされたものとして、美術・建築・印刷・医術・音楽・文学・史学のほか、煎茶や普茶料理、禅師の名前のつけられた隠元豆や西瓜・蓮根・孟宗竹(タケノコ)・木魚などもがあります。

また当時の江戸時代の文化全般に影響を与えたといわれています。

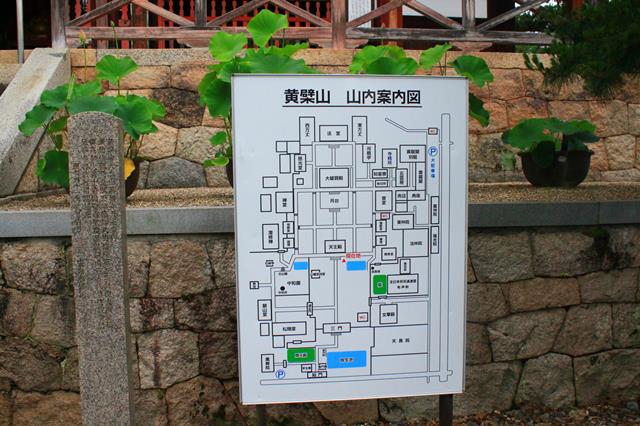

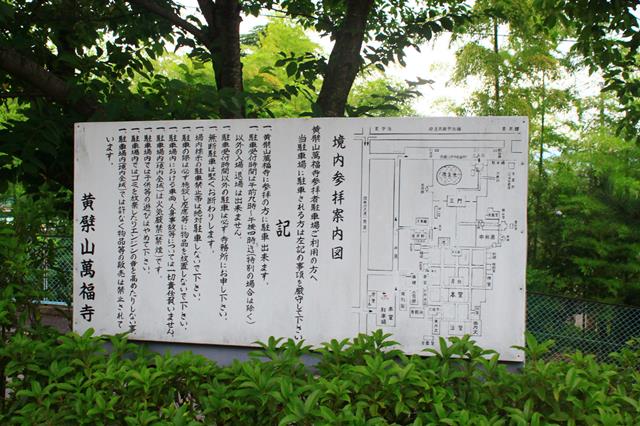

萬福寺の境内は総門を入ると右に放生池があり、そこから三門、天王殿、大雄宝殿、法堂が東へ一直線に並んでいます。

このうち本堂にあたるのが大雄宝殿で、本尊の釈迦如来座像のほか、十八羅漢像が安置されています。

この他に注目すべきものとしては、まず玄関にあたる天王殿に祀られている范道生作の「布袋尊(弥勒菩薩)」の像が何といっても有名。

唐の時代に実在した僧・契此がルーツとし、中国では弥勒菩薩の化現として信仰されているといい、ふくよかな太鼓腹に福耳と愛嬌のある笑顔が印象的で、「京都都七福神」の一柱として崇められています。

次に僧侶が食事をする斎堂(さいどう)の前に吊るされ、時間を告げる際に叩かれる木製の「開梛(かいぱん)」は、木魚の原型ともいわれ、魚の形をしたユニークな造形は寺のシンボルとして御朱印やお守りなどの意匠としても使用されています。

更に説法をする場所である法堂(はっとう)の前にある中国風の雰囲気を醸し出す「卍くずし」の形の勾欄や、伽藍堂に祀られている関聖大帝菩薩(三国志の英雄・関羽)なども、見逃せないポイントです。

その他に夏は蓮の名所として有名なほか、坐禅や写経の体験、精進料理にあたる「普茶料理(ふちゃりょうり)」を楽しむのもおすすめです。